von Klaus Holzer

Ulrich Kett, geb. 15. Juli 1942

„Kunst ist, was ein Künstler macht. Und Künstler ist, wer vom Finanzamt als Künstler anerkannt ist.“

Ist eine uneitlere Definition des eigenen Tuns vorstellbar? Entspannt und gelassen sitzt Ulrich Kett in seinem Atelier in Meinerzhagen, umgeben von seinen Bildern und Büchern, mit sich und der Welt im reinen. So etwas kann wohl nur jemand sagen, der sich sicher ist, daß er sein Handwerk beherrscht, vom Porträtzeichnen bis hinter den Horizont des Abstrakten.

Ulrich Kett beherrscht das alles. Schon das Gekleckse und Gemale des kleinen Uli im Kindergarten in Kamen war besser als das der anderen Kinder. Die betreuende Nonne sammelte alles von ihm und gab es seiner Mutter, als der Junge auf die Volksschule wechselte. Er hörte nicht auf, Blatt um Blatt malte er voll, von der verständnisvollen Oma geduldet, ja gefördert: Häkeldecke vom Wohnzimmertisch, Zeitung als Unterlage darauf, ein Blatt, viele Blätter Papier zum Malen, Nachmittag für Nachmittag.

Nach der Schule ging’s in die Lehre als Dekorateur und Plakatmaler bei Kaufhaus Küster in der Weststraße in Kamen (heute Vögele), wo ein Jahr später Helmut Meschonat (vgl. Artikel Helmut Meschonat) ebenfalls diese Lehre begann. Zwei Jungen, eine Seele. Zu diesen beiden stieß Heinrich Kemmer als Dritter hinzu, der allerdings eine Lehre als Möbeltischler in Hamm machte.

Lehre, „künstlern“, über Kunst reden, abends ein Bierchen in einer der vielen Kamener Kneipen, Schaschlik extra scharf im Bacchus in der Weißen Straße. Der Plakatmaler Uli malte in Handarbeit alle die Plakate, die die Jazzbandbälle und –tanztees der „primitiven“ ankündigten.

Inzwischen hatten sich bei den drei Freunden sechs Bilder angesammelt, also wollten sie auch ausstellen. Aber wie das anfangen? Erst einmal mußte ein Name her: „Malkasten Schieferturm“ nannten sie sich, merkten jedoch sogleich, daß Heine Kemmer sich mehr mit Plastiken und Skulpturen beschäftigte, daher wurde daraus das allgemeinere „Gruppe Schieferturm“ (vgl. Artikel „Gruppe Schieferturm“). Aber ohne den Leiter des damaligen Kamener Bildungswerks, Wolfgang Baer, wäre es schwierig geworden, so ohne alle Kontakte. Er übernahm die Organisation, druckte Einladungszettel und tatsächlich kamen die ersten Ausstellungen der jungen Kamener in den beiden neuen Schulen am Koppelteich (vgl. Artikel Gustav Reich), Martin-Luther- und Glückaufschule, zustande, protegiert von Professor Lothar Kampmann (vgl. Artikel Lothar Kampmann). Dort trafen die drei auch Emile Künsch, einen umtriebigen Luxemburger, der sich in Kamen niedergelassen hatte. Ca. sieben Jahre lang war er der „Manager“ der Gruppe Schieferturm, bis man sich trennte.

Abb. 2: Der König (1964)

Abb. 3: Der König auf dem Weg nach Unna (1964)

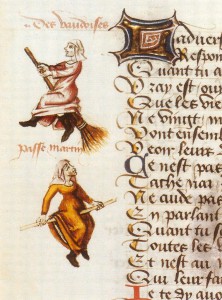

Für den heutigen Betrachter, seit Jahrzehnten gewöhnt an abstrakte Kunst, ist die Aufregung kaum noch verständlich, die Bilder wie diese „Königsbilder“ im Oktober 1964 erregten, als das Kamener Publikum erst sehr spärlich, nach Prof. Lothar Kampmanns sehr geharnischten Worten bei der Eröffnung etwas zahlreicher in die Ausstellung der Gruppe Schieferturm in die Glückauf-Schule ging. Das Abstrakte war in Kamen noch nicht „angekommen“. Hier sah man noch „realistisch und naturalistisch“. Kampmann: „ Wer ‚Gegenstand‘ gehört hat, soll ‚Gestalt’ denken, und wer ‚Natur‘ gehört hat, soll sie als Inbild und Abbild verstehen. In den ausgestellten Bildern kommt das Elementarische, das hinter dem hantierbaren Gegenstand steht, zum Ausdruck. … Die Künstler … befassen sich vielmehr mit der neuen Wirklichkeit.“ Um dem Publikum bei der Eröffnung der „Jubiläumsschau“ der Gruppe Appetit zu machen, preisen die „Heimat-Nachrichten“ (leider ohne Datum, vermutlich HA 1964): „Außer bei Meschonats Werken ist durchweg eine gewisse Verwandtschaft zum Jugendstil erkennbar – insbesondere bei Kett, der jedoch die schreienden Formen auflöst und reduziert.“ Naja, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und „Jugendstil“?

Ein bezeichnendes Licht auf das Verhältnis zur abstrakten Kunst wirft auch ein mit -d gezeichneter Bericht (ebenfalls ohne Datum, wohl ebenfalls HA 1964). Die Zeitung hatte das Photo eines Bildes von Kett erhalten: „Der König auf dem Wege nach Unna“ (Abb. 3). „In unserer Redaktion … machte diese Aufnahme einiges Kopfzerbrechen. Was war oben, was war unten? … Bis einer auf einer Ecke des Bildes so etwas entdeckte, was wie ein Signum aussah. … Ulrich Kett 64.“

Ein überzeugter Förderer der Kamener Künstler war Museumsrat Dr. Carl Baenfer aus Münster, der ihnen vielleicht den Weg zum freien Künstlertum hätte ebnen können. Für ihn malte „der Künstler von heute nicht schön, aber wahr“. Er müsse das Risiko auf sich nehmen, mißverstanden zu werden. Er schrieb der Kunst „geistige und übermaterielle Potenz“ zu. Alles dieses fand er in der Kunst der drei jungen Kamener. Er war so überzeugt von ihren Qualitäten, daß er immer wieder anreiste und sie beriet, ihnen das theoretische Gerüst vermittelte, sie ermutigte. Leider starb er bei einem Verkehrsunfall auf dem Weg von Münster nach Kamen auf dem Weg zu „seiner“ Gruppe Schieferturm.

Nach diesen ersten Erfolgen schien mehr möglich. Ulrich bestand die Gesellenprüfung zum Abschluß seiner Lehrzeit. Nun betrachtete er sich als Halbprofi und daher prinzipiell unbescheiden, Halbprofi reichte ihm nicht. Positiv gewendet könnte man sagen, Neugier und künstlerischer Hunger setzten ein, Kunst und Kultur avancierten zum Lebensmittel. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er meldet sich zur Aufnahmeprüfung an der Werkkunstschule Dortmund und besteht auch diese. Aber um studieren zu können, braucht man Geld. Uli ging den harten Weg, mußte ihn gehen. Ein halbes Jahr lang verlegte er Betonplatten zu Fußwegen in der neuen Siedlung Lüner Höhe. Harte Arbeit, aber gut bezahlt, die wirtschaftliche Grundlage seines Kunststudiums, dessen Anfang ein halbes Semester Grundlehre in Dortmund war.

Abb. 4: Felsen mit Vogel

Der späte Uli Kett (2014) liebt Farben, aber keine Farbexplosionen mehr. Eine Farbe dominiert. Der Felsen im Hintergrund ist stark strukturiert, von Rissen durchzogen als geologische Formation erkennbar. Davor links unten der Vogel, offenbar ein Jungvogel, mit gelblichen Tönen eingefärbt, durchsichtig. Organische Natur vor anorganischer. Leben vor Stein.

Und wieder fiel Ulis Talent auf. Sein Dozent Ulrich Knispel riet ihm zur Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Bildende Künste Berlin. Die war in vier Tagen! Also: Mappe untern Arm geklemmt, raus an die Straße, Daumen raus, auf nach Berlin, eine Woche Aufnahmeprüfung, bestanden (als einer von nur 18, und einer von nur 10, die zeichnen konnten!), richtiger Student. Heureka!

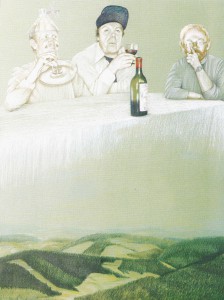

Daß Kett ein begnadeter Zeichner ist, zeigt Abb. 5. Alle hier dargestellten Personen sind „richtige“ Personen, lebende Personen, die genau so aussehen. Sie sind wiedererkennbar: Gesichter, jede Falte darin, Bärte, Haarfarbe, Körperhaltung. Und damit das alles nicht zu einfach wird, wählt er grünen Karton und Farbstifte. Bei dieser Kombination muß jeder Strich sitzen, radieren geht nicht, das verzeihen weder Karton noch Stifte. Es braucht unendliche Präzision und Geduld.

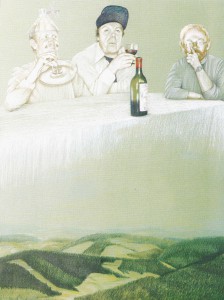

Abb. 5: Bekannte Vinologen, Die Erklärung der Welt, 1980

Sein Sinn für Humor und, böser, Ironie kommt im Titel zum Ausdruck. Er beschäftigt sich mit dem, was man zur Erklärung der Welt braucht: Rotwein erleichtert den Einblick, ermöglicht den Durchblick und verschafft den Ausblick. Die drei Vinologen sitzen hinter einem Tisch, eine zu zwei Dritteln geleerte Flasche Rotwein vor sich, aus der aber nur der mittlere der drei getrunken zu haben scheint. Ulrich Kett (rechts mit erhobenem Zeigefinger) sitzt ganz am Rand, schaut den Betrachter direkt an, er erklärt die Welt, ausgerechnet der, der wohl nichts getrunken hat. Die Farbe, mit der er dargestellt wird, ist der Farbton des Hintergrundes, aber kräftiger, nur der rötliche Haarschopf hebt sich farblich aus der Komposition heraus. Die Rotweinflasche trennt ihn von den anderen. Die mittlere Figur, der Rotweintrinker, geht farblich im Hintergrund auf, nur seine Kappe und seine gleichfarbige Krawatte stechen heraus. Neben ihm der Dritte im Bunde schnuppert am leeren Behälter, der aus dem Chemieraum zu stammen scheint. Auf dem Kopf trägt er einen umgedrehten Trichter, dessen Ablaufschlauch abgeklemmt ist, nichts geht hinein, nichts kommt heraus. Keine Farbe hebt diesen Vinologen hervor. Der Tisch, an dem die drei sitzen, schwebt über einer sauerländischen Hügellandschaft, Wald, Wiesen, keine Menschen. Die spirituelle Dreifaltigkeit schwebt über einer menschenleeren Welt.

Wieder Grundlehre: Formenlehre, Zeichnen und Malen in und nach der Natur (!), täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr. Anschließend Vorlesungen und Aktzeichnen. Seminare waren abends oder samstagnachmittags. Ab dem dritten Semester Freie Malerei, Kunstgeschichte und Philosophie als Wahlfach. Philosophie? Für einen Künstler? Sie hilft, sagt Kett, ein „Ordnungssystem der eigenen Kunsttheorie zu entwickeln“. So erfährt der Künstler, „was Menschen denken können und wo ihre Grenzen sind“. Sie hilft, „Kunst zu erkennen und zu begreifen“.

Im folgenden Jahr kam Helmut Meschonat nach bestandener Gesellenprüfung auch nach Berlin, wurde auch Kunststudent und man wohnte zusammen in einer WG. Praktisch, heimelig und preisgünstig.

In den Semesterferien zog es sie wieder nach Kamen. Vereinzelte Aufträge, private Wohnhäuser auszugestalten, ermöglichten künstlerisches Arbeiten und brachten Uli Geld ein. Er wollte intensiv weiterarbeiten, malen, Omas Wohnzimmertisch reichte nicht mehr. Mescho und Heine wollten das auch. Ein Atelier mußte her. Da trafen glückliche Umstände zusammen. Mescho war der Neffe des damaligen Stadtdirektors Fritz Heitsch (vgl. Artikel Fritz Heitsch), der Bürokrat und auch Künstler war. Das Amtsgericht war damals gerade aus seinem alten Gebäude an der Bahnhofstraße aus– , die städtische Bauverwaltung eingezogen. Der Dachboden des Gebäudes wurde vom Bauamt nicht benötigt. Da brauchte es nur den kurzen Draht zwischen Fritz Heitsch und dem Leiter des Bauamts, Horst Schulze-Bramey, und die Jungs hatten ein Atelier. Schulze-Bramey ließ ihnen Heizung und fließendes Wasser legen, verpflichtete sie im Gegenzug aber dazu, alle Holzbalken im Raum mit Wasserglas als Feuerschutz zu streichen.

Abb. 6: Das erste Atelier

Die Einweihungsfête war legendär, die Menge der dort entstandenen Bilder aber auch. Es war die Zeit des Ausprobierens: Zeichenkohle, Graphitstift, Tusche, Mischtechnik, Tempera & Farbstifte, Blei– & Farbstifte, Ölfarben, erst auf Papier, auch Packpapier, dann auf Leinwand, Siebdruck; zunächst figürlich, bald schon abstrakt – hier fühlte sich die Kunst nach den 1000 Jahren von 33 – 45 frei von Zwang, wurde so zur beherrschenden Form für Jahrzehnte – doch blieben figürliche Elemente erkennbar. Vor allem seine Landschaften von der Algarve von 1965 lassen deutlich die Konturen realer Landschaften erkennen, die Farben sind naturbezogen, doch sind sie so weit abstrahiert, daß sie den Betrachter zu ihrer Entschlüsselung brauchen. Die Farben evozieren jedoch alles das, was der beginnende Wirtschaftswunderdeutsche mit Portugal assoziiert: rot, blau, grün, sandfarben.

Leider hielten die Verkäufe nicht Schritt, Geld wurde also wieder knapp. VKU und Post boten Arbeit ab 4.00 bzw. 5.00 Uhr morgens und passable Bezahlung. Uli griff zu, reinigte Busse, trug Briefe aus. Er konnte sich das Material für weitere Bilder leisten, Geld für das abendliche Bierchen und Schaschlik war auch noch da. Am schönsten waren aber wohl immer die Abende bei Kümper, wenn Fritz Heitsch dort in der Ecke hinter der Theke saß. Dann gab’s Gespräche über Kunst, launige Erzählungen und zur Abwechslung Wein statt Bier, Bocksbeutel. Klar, Fritz Heitsch bezahlte. Und es gab Ausstellungen, in Kamen, Esch/Luxemburg, Mailand, den USA. Und natürlich nahmen die Studenten an Ausstellungen in Berlin teil.

Abb. 7: Blauzeichen 2015

Der Titel ist wörtlich zu nehmen. Blau in verschiedenen Abtönungen bildet den Grundton des Bildes. Die für Uli Kett typischen Einschüsse gliedern die Fläche, noch in Blautönen. Formen werden identifizierbar. Hinter dem Blau gehen Orangetöne auf.

1968 dann Abschluß des Studiums, danach Meisterschülerprüfung und zwei Semester Meisterschüler bei Prof. Kuhn in Berlin. Zwei Einzelausstellungen in Berlin in diesem Jahr waren aufwendig, aber unergiebig. Alle Künstlerkollegen kamen, die Galerien waren voll, das Bierfaß leer, kein Bild verkauft, die malten die Kollegen sich selber. Aber immerhin stand die Kunst im Mittelpunkt ihrer Gespräche, während heute die großen Galerien eher vom Geld bestimmt werden, wie auch die Frage nach der Qualität (zu) oft vom Preis entschieden wird: je teurer, desto besser. Auktionsrekorde überlagern die Kunst. Wie gut ist Giacometti? 140 Millionen Dollar. Der Kunstmarkt, d.h., Angebot und Nachfrage, bestimmt, was Kunst ist, nicht mehr der Künstler. Und beides kann man „machen“. Damit wird Kunst zur Geldanlage. Nicht ihre Qualität ist allein entscheidend – schon schwer genug zu bestimmen, zumal wenn man sich von der Abhängigkeit von Moden befreien will – sondern die Möglichkeit der Wertentwicklung.

Der politische Umbruch von 68 bewirkte in Ulrich Kett eine veränderte Sicht auf das eigene Tun, wie von außen: es gibt so viele Maler, noch mehr Gemälde bzw. Kunstwerke, dennoch ist Kunst nach wie vor etwas für die Minderheit. Doch die 68er wollten revolutionieren, Neues denken und schaffen. Aus dem Mißtrauen gegen die Elterngeneration (Was hast Du damals gemacht?), dem Protest gegen den Kapitalismus (Intellektuelle trugen plötzlich blaue, kragenlose Arbeiterhemden und 20er-Jahre-Ballonmützen) und dem Verlangen nach mehr Teilhabe an Bildung (auch für das legendäre „katholische Arbeitermädchen vom Lande“ von Georg Picht und Ralf Dahrendorf) erwuchs eine Bewegung, für die „Elite“ mit einem negativen Geruch behaftet war. Der „Mensch“ sollte in den Mittelpunkt allen Tuns rücken. Am besten faßte wohl der Slogan zweier Hamburger Studenten die Stimmung der Zeit zusammen: „Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren.“ Ulis Berliner Clique setzte das um und gab Kunstkurse in Kinderheimen, Gefängnissen und Behindertengruppen. Damit wurden sie zu Vorreitern einer Bewegung, die derzeit in den Bemühungen gipfelt, durch Inklusion auch denen zu Bildung zu verhelfen, die sich sonst ausgeschlossen fänden. Uli und seiner Ulla, seit 1966 verheiratet, beide richtige 68er, schien das keine Lebensperspektive zu sein, zumal sie eine Art Inselsyndrom entwickelten.

Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, aber Berlin war nicht die offene Stadt, in der jeder sich frei bewegen konnte, wie wir sie heute kennen. Sieben Jahre vorher, am 13. August 1961, hatten DDR-Grenztruppen eine Mauer quer durch die Stadt gebaut, getrennt, was doch eigentlich zusammengehörte, und drum herum war DDR. Nirgends konnte man als Berliner oder Westdeutscher hin. Ohne strenge Kontrollen, oft Schikane, durch DDR-Grenzer konnte man nur per Flugzeug aus Berlin raus. Das kostete Geld. Uli hatte aber nun Ausstellungen im Bundesgebiet, Bilder mußten hingebracht werden. Ein Auto hatte er nicht. Es gab nur eine Spedition, die für Kunsttransporte durch die DDR eine Lizenz hatte, ohne Konkurrenz, daher entsprechend teuer, zu teuer für den jungen Künstler. Da blieb nur: ab mit den Bildern in Kartons und auf die (DDR-) Reichsbahn. Aber der DDR-Zoll respektierte kein Postgeheimnis, die adressierte Verpackung wurde geöffnet. Es konnte ja Konterbande darin sein. Und wenn der Inhalt nicht gefiel, und das war für Freunde des Sozialistischen Realismus der Regelfall, dann mußte man dem Klassenfeind schaden. So wurden nicht wenige Bilder von Ignoranten zerstört. Dann Ausstellung adé! Wahrscheinlich hatten die Zöllner instinktiv begriffen, daß freie Kunst der Art, wie Uli Kett sie malte, einem Regime wie dem im „Ersten Deutschen Arbeiter– und Bauernstaat“ gefährlich werden konnte.

Eines Tages wollte Uli mit einem geliehenen Auto von Berlin nach Bochum fahren, Bilder in eine Ausstellung bringen. Aber dann: Stau auf der Avus. DDR-Grenzer machen „Dienst nach Vorschrift“, d.h., jedes Auto wird genau durchsucht, vielleicht fand man ja einen „Republikflüchtling“. Das dauerte. Und wieder: Ausstellung adé! (Unsere westlichen Freunde, die Amerikaner, waren übrigens in dieser Beziehung nicht weniger banausisch. Eine Ladung Bilder aus Kamen kam bei einer Ausstellung in Dallas/Texas an, vorschriftsmäßig mit Zollstempeln versehen – auf der Vorderseite!) Kurz gesagt: die Chance auf eine erfolgreiche künstlerische Karriere in Berlin und von dort aus war fast Null.

Das Gute an 68, dieser Aufbruchszeit, war, daß nun jedermann die geforderte Teilhabe an Bildung zugute kommen sollte und es überall Schulversuche gab. Vor allem NRW tat sich mit einer Vielzahl von Gesamtschulgründungen hervor. Und so zogen Uli und Ulla mit Sack und Pack von Berlin nach Kierspe, wo Uli an den vorbereitenden Planungen für die spätere Gesamtschule Kierspe mitarbeitete, dort in der Sekundarstufe II lange Jahre unterrichtete und schließlich auch noch am Lehrplan Kunst für Gesamtschulen in NRW für die Sekundarstufe I mitarbeitete. Planerische, bürokratische Arbeit bedeutete natürlich, selber malen ging erst einmal nicht mehr. Jetzt war der Planer, Organisator, Didaktiker gefragt. Dabei entwickelte Kett neue Formen des Kunstunterrichts, er ließ in Projekten arbeiten. Eine Aufgabe konnte z.B. lauten: „Ich mache mir ein Bild vom Tod.“ Oder: „ Das Bild der Frau im 20. Jh.“ Und dabei waren alle Darstellungsformen erlaubt. Das Ziel war, Bewertbarkeit, Vergleichbarkeit mit anderen Fächern herzustellen, Kunst war schließlich auch Abiturfach.

Abb. 8: Immer morgens, 2015

Wie bei Abb. 7 ist der Grundton Blau. Von links wie von rechts ragen die Einschüsse hinein, der rechte nach außen hin gegabelt, organische Formen versprechen Ende und Beginn, geht das Tageslicht auf oder unter? Ironie?

Ulrich Kett wollte die Kunst aus den Galerien hinaustragen, aus den Büros, Sparkassen und Arztpraxen, ihr das „Heilige“ nehmen. Hier ist er immer noch der 68er. Man ist an die bbb (Bergkamener Bilder Basare) erinnert, wo Dieter Treeck in den 1970er Jahren „Kunst zum Kumpel bringen“ wollte, da der „Kumpel schon nicht zur Kunst“ kam. Kunst soll den Menschen in seinem Alltag begleiten, nicht nur eine Wohnzimmerveranstaltung sein. Kett hat nichts dagegen, wenn seine Bilder auch schon mal in einer Küche hängen, wenn ihre Besitzer ihr Leben von Kunst umgeben haben wollen, ständig in Gefahr, bespritzt zu werden. Dennoch verlangt er, daß der Mensch die richtige Einstellung zur Kunst mitbringt: geht er zu einer Vernissage, sollte er das tun, als wenn er zum Konzert ginge: in guter Kleidung und mit der richtigen Einstellung, offenen Sinnes, eben zu einer besonderen Veranstaltung.

Aber der Künstler will selber schaffen, ohne seine Kunst ist er kein Künstler mehr. Zaghaft, tastend fing Uli wieder an zu malen, wie seinerzeit in der Grundlehre im Studium, gegenständlich, kleinformatig, Heiteres und Surreales, das half am Anfang, endete aber in einer Sackgasse. Wichtiger als das „Produzieren“ von Bildern wurde ihm die Erfahrung des Arbeitsprozesses. Da gab es zwei Möglichkeiten: zu malen, was er sah oder zu sehen, was er malte.Ulrich Kett malt nicht, was er sieht, sondern er sieht, was er malt. Er malt nicht (mehr) die Natur ab, seine Kunst schafft sich ihre eigene Natur. Daraus entwickelte sich, wie er es selber nennt, ein „Lust-Quäl-Prozeß“. Hin und weg. Hin(zufügen) und weg(nehmen). Aber das „Weg“ ist nie ganz weg. So wird Sehen zum Ahnen, Assoziationen entstehen. Das, was man in der Geschichte der Literatur und der Schreibkunst ein Palimpsest nennt, das war es, was Uli anstrebte. So wird der „Inhalt“ eines Bildes so lange reduziert, bis nur noch Flächen und Linien übrigbleiben, Farbe und Form. Aber unter der Oberfläche schlummert alles, was je dort war. Er malte, wozu er Lust hatte. „Ein Bild ist erst dann fertig, wenn ich es (das Bild) aushalte“. Er selbst sagte dazu einmal: „Ich male aus dem Bauch heraus, aber einen Bauch muß man auch erst einmal haben.“

Kett hat auch klare Vorstellungen davon, was Kunst kann und soll. Wenn es also von einem neuen Namen auf dem Kunstmarkt heißt, dieser Künstler überschreite die Grenzen der Kunst, dann sagt Kett nur: „Quatsch, wahre Kunst hat keine Grenzen.“ Seit der Dokumenta V ist auch Kitsch Kunst. „Kunst ist, was Künstler herstellen.“ Selbstbewußt oder schon arrogant?

Die 1980er Jahre brachten auch die Beschäftigung Ketts mit anderen Künstlern, den Heroen der Kunstwelt, als er Leonardo da Vincis „Abendmahl“ nachstellt: Liebermann, Bruegel, van Dyck, Picasso, Dix, Beckmann, Dali, Dürer, Rubens, Corinth, Wunderlich, Hausner, Rembrandt treten gemeinsam auf in seinem Bild „Geschichten über Kunstgeschichte: Die Jury bei der Arbeit.“ Die Ähnlichkeit der Gesichter mit den uns bekannten Vorlagen ist frappierend. Vielen Künstlern heute fehlt das handwerkliche Rüstzeug, man muß zeichnen können, richtig hinsehen. Das kann Kett. Und macht sich gleichzeitig über sie lustig in dem Bild „Die Vielsichtigkeit beim Trinken ist normal“, auf dem der betrunkene künstlerische Archetyp eine Frau gleich viermal sieht. Alternativ kann der Betrachter auch glauben, die zentrale Figur in diesem Bild sei Teil eines Renaissance-Gemäldes und der Maler habe die Frau im Hintergrund viermal gesehen und gemalt. Hier ist Kett hintergründig und vieldeutig. Wenn der Künstler so viel Zeit und Mühe in ein Bild steckt, braucht auch das Publikum Zeit zum Betrachten und muß sich Mühe geben. Der Betrachter soll „betrachten“, sich Zeit lassen dabei, es sich langsam erschließen, immer wieder Neues dabei entdecken. Weiteres Beispiel: „Landschaft in NRW“: Landschaft ist immer Ausschnitt, ob NRW oder Hessen, ist gleichgültig, doch der Betrachter ist erst verblüfft, dann wird es ihm dämmern. Wichtig ist, daß Kunst ihm gefällt, daß er aber weiß, warum oder warum nicht. Es steht ihm vollkommen frei, sich eine eigene Vorstellung von dem Bild zu machen. Der Künstler formuliert das so: „Alles dient zum Anlaß für das eigene Sehen – ein gestalterisches Sehen.“ Die Freiheit des Malers bedingt auch die Freiheit des Betrachters.

Ironie fasziniert Kett: auf einem Bild dieser Zeit, betitelt „Die Hl. Drei Könige betrachten das Jesuskind“, eigentlich ein Thema, das seit Jahrhunderten Standardmotiv der Malerei ist, geht Kett einen anderen Weg. Die drei Könige schauen aus dem Bild heraus den Betrachter an! Und der ist wieder verblüfft.

Surreale Darstellungen nehmen Anfang der 1980er Jahre einen breiten Raum in Ketts Werk ein. Auf „Die Arche der natürlichen Art“ (schon der Titel ist doppeldeutig: die Arche selber ist von „der natürlichen Art“, sie nimmt aber auch „die natürliche Art“ auf) thronen Zwiebeln und eine Birne jeweils auf einem Eisberg. Wir wissen, daß diese Eisberge schmelzen werden, die darauf sich gerettet wähnende Natur im Meer versinken wird.

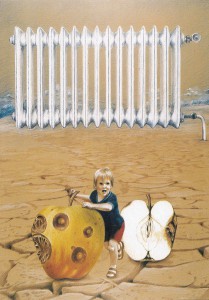

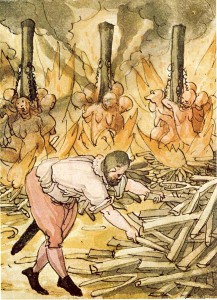

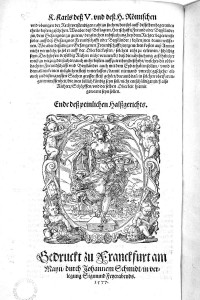

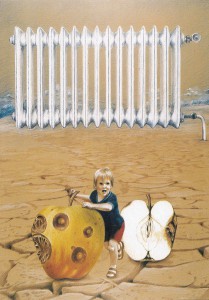

Abb. 9: Das Zerbrochene Spiel, 1981

Der Prophet Ulrich Kett zeigt in diesem Bild einen sich weit ausdehnenden trocken-rissigen Boden, eine Wüstenei, vertrocknetes, von Insekten zerfressenes Obst und ein verzweifelt schauendes Kind, über allem steht bedrohlich ein riesiger Heizkörper, wie wir ihn zum Beheizen unserer Häuser benutzen. Er nimmt in seinem Bild das beherrschende Thema unserer Tage vorweg: der Heizkörper symbolisiert menschliches Tun, Verantwortung für das Klima.

Ein weiteres Thema, das unseren Alltag betrifft, ist das Auto. Mittel des Transports, aber für manche auch Symbol der Freiheit. In Ketts Bildern kann es sich als beschützende Hülle um den Menschen legen, als Bedrohung anderer empfunden wurden, einzeln oder in Massen auftreten. Hier ist Kett der politische Maler.

Langsam arbeitete er sich wieder an seinen künstlerischen Stand von Berlin heran. Das Malen wirkte wie eine Befreiung. Seine ersten großformatigen Bilder in dieser neuen Phase sind so farbig, wie sie nie zuvor waren, wahre Farbexplosionen zeigen, wie befreit der Künstler sich fühlte.

Das Gebäude der Dorfschule Kierspe, erst neun Jahre alt, stand eines Tages leer, mitten im Grünen, Wald und Wiesen als Nachbarschaft. Dorfschulen waren in NRW abgeschafft worden, eine Anschlußnutzung war nicht in Sicht. Das war die Gelegenheit für die beiden Ketts, zu einem Heim zu kommen, das auch die Möglichkeit bot, die großformatigen Bilder, die längst Ulis Markenzeichen geworden waren, zu malen und aufzuhängen. Die Stadt Kierspe wollte das Gebäude loswerden, weil ein nicht benötigtes Gebäude zu unterhalten schlicht zu teuer ist. Hinzu kam, daß die Heizkosten phänomenal waren, weil es ein typischer 60er-Jahre-Bau war, mit großen Fensterfronten und der damals üblichen Dämmung: gar nicht. Hier trafen der Wunsch, zu verkaufen und der nach einem eigenen Heim zusammen. Man traf sich in einer vernünftigen Mitte und so wurde die ehemalige Schule, nach geringfügigen Umbauten, für 40 Jahre das erste eigene Zuhause der Ketts. In dieser ländlichen Abgeschiedenheit entstanden nun die neuen Bilder, in ländlicher Idylle, bis zu 25 Kettsche Heidschnucken auf den Wiesen drumherum.

Ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre läßt sich in seinen Bildern so etwas wie „abstrakte Figürlichkeit“ erkennen, wenn es so etwas überhaupt gibt. Wir erkennen Figuren, Körper, Körperlichkeit, können aber keine konkreten Formen sehen, identifizieren, sie nur erahnen.

Abb. 10: Luft Wasser Erde, 1997

Abstrakt und doch auf den ersten Blick klar. „Luft, Wasser, Erde“. Weiß, blau, erdig-braun-grün. Leichtigkeit und Schwere. Oben und Unten. Zwei Diagonalen schießen ins Bild.

Kett wählt organische Formen für seine Darstellungen, sogar für Anorganisches wie Stahl. Hier tritt etwas für seine späteren Landschaften Typisches in seine Bilder: durch (fast) monochrome Flächen schießt ein senkrechter, waagerechter, diagonaler, gerader oder gekrümmter Strahl, der die Fläche gliedert, ein dynamisches, strukturierendes Element. Beschleunigung und Verlangsamung. Solche ast–, zweigartigen „Strahlen“ veranlassen Kett, diese „linearen Großstrukturen“ in Großplastiken umzusetzen, die, in Landschaften gestellt, den Raum gliedern.

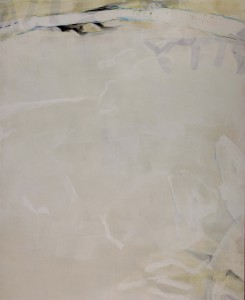

Abb. 11. Grüne Fahne, 1992

Man könnte Ulrich Ketts Sinn für Ironie vermuten, wenn man nicht sein Prinzip des „Hin & Weg“, des Palimpsests, kennte. Alles, was vorher da war, ist noch unter der Oberfläche vorhanden. An der Oberfläche ist das Grün nur noch zu erahnen.

Die erste Ausstellung des neuen Ulrich Kett fand 1975 in Lüdenscheid statt. Seine Arbeiten wurden jetzt oft der art informel zugeordnet. Uli war das egal, er malte, was er wollte und konnte. Und damit begann eine außerordentlich fruchtbare Phase, in der 864 Bilder entstanden. Das war ein Konvolut, das zum Teil in Buchform (Kett, Band I + II, ISBN 3 – 9808670 – 0 5) veröffentlicht wurde . Aber weil es so viele Bilder waren, kam Kett in mit der Erfindung von Titeln in Not. Da hat er die Jahre nach dem Alphabet benannt. 2003 war z.B. das O-Jahr. Das führte aber zu neuen Problemen. Wer weiß etwas anzufangen mit Titeln wie: Obsequent, Observanz, OD, Obligat, Observabel, Offerent? So ließ er sich bereitwillig überreden, wieder „literarische Titel“ zu machen wie „Das was Elger Esser uns (zu Recht) nicht zeigen wollte“ oder „Irgendwie war der Molch unter den Fluss geraten“.

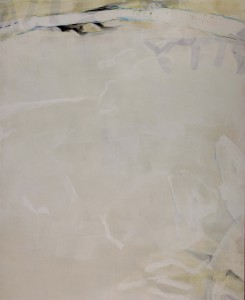

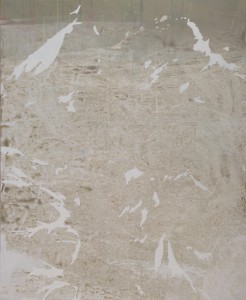

Abb. 12: Das, was Elger Esser uns (zu recht) nicht zeigen wollte, 2009

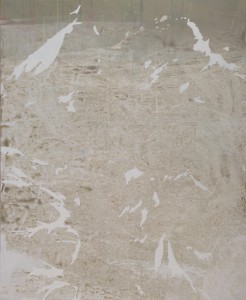

Abb. Nr. 13: Irgendwie war der Molch unter den Fluss geraten, 2009

Die fast monochrome Bildfläche wird grob strukturiert. Ganz weit am oberen Rand entdeckt der Betrachter, blau eingefaßt, einen „Fluß“, unter dem eine Figur mit vier Beinen entfernt an ein lebendes Wesen erinnert, und rechts daneben noch einmal. Der Betrachter setzt seine Vorstellungskraft ein.

So nahm er als Vorlage für Abb. 12 ein Photo von Elger Escher. Der hatte eine bretonische Küstenlandschaft photographiert und dann das Photo so lange „reduziert“, bis nur noch zu ahnen war, was da eigentlich abgebildet war. Oder auch nicht mehr. Uli hat dieses Verfahren anders herum angewandt: durch die Hinzufügung von Linien und Farben (trotzdem fast nur Weiß und Grautöne) wieder ins Bild hineingegeben, was Escher vorher herausgenommen hatte. So zeigt er, daß das Originalbild auch ohne diese Hinzufügungen funktioniert, ja, sogar besser ist. Deswegen sagt er: „… (zu recht) nicht zeigen wollte.“ Daher zeigen seine eigenen Bilder auch immer weniger. Man könnte fast sagen, daß Uli in seinen besten Bildern alles ausläßt außer der Magie.

1990 erhielt er den Ida-Gerhardi-Publikumspreis der Stadt Lüdenscheid. Es folgten viele weitere Ausstellungen, weit über 100, Vertretung durch mehrere Galerien, Vertretung und Verkäufe auf der Art Cologne, besonders erfolgreich eine Einzelausstellung in Löwen/Belgien.

Abb. 14: Saison, 2006

Wer genau hinschaut, könnte ein weites Bergtal erkennen, überall Schnee, Felsspitzen und ein Stück blauen Himmels ragen aus ihm heraus. Wintersaison? Die dunklen Einschübe unten links und rechts erwecken den Eindruck, man stehe auf einer gegenüberliegenden Höhe und nähme die Weite des Anblicks in sich auf.

Abb. 15: Ich weiß es auch nicht so genau, 2006

Deutlicher als in Abb. 14 ragt ein grauer Berggipfel in den grauen Himmel, oben verläuft ein Grat diagonal von links nach rechts. Doch da ragt ein Fremdkörper ins Bild hinein. Der Künstler „malt aus dem Bauch heraus“, das, was dabei herauskommt, überrascht ihn. „Ich weiß es auch nicht so genau.“ (Größer könnte der Unterschied zu seinem Freund und Malerkollegen Helmut Meschonat nicht sein: bei Kett entstehen organische Formen aus dem Bauch, Helmut Meschonat konstruiert streng geometrische Formen. Doch beider Bilder „entwickeln sich“.)

Ab 1994 malt Kett Gesichter, die auf den Betrachter wirken, als seien sie Landschaften. Zwei Jahre später beginnen auch so genannte Landschaften sein Malen zu beherrschen: Urbane Zonen, Wasser, Großes Haus für M, Bebautes Wasser – so lauten jetzt die Titel. Und später: Neue Kräfte, Zweimal durch, Saison, Stadtlandschaft, Naturlandschaft, Stimmungslandschaft, Seestück, Landschaftsporträt in NRW. Landschaft ist nur noch als Erinnerung, als Ahnung erhalten. Die Kunsthistorikerin Dr. Carolin Krüger-Bahr schreibt in der Broschüre „Ulrich Kett, Landschaften“: „Ketts Bilder zeigen natürlich keine bestimmten Orte. Und natürlich vermag der Betrachter keine klar identifizierbaren Landschaften wiederzuentdecken. Vielmehr rühren die formale und die farbliche Gestaltung einer jeden Arbeit an die Erinnerung, die jeder Mensch an Natur und Landschaft hat: Weite und Horizont oder Enge und Berg/Tal.“

Abb. 16: Stadtlandschaft 1, 2014

Der Betrachter fragt sich: Wo ist hier Stadt? Wo Landschaft? Vielleicht kommt er der Sache näher, wenn er sich die „Stadtlandschaft“ als Photo aus dem Weltraum vorstellt. Dann erscheinen Strukturen unter Wolken, die für menschliches Leben als geeignet erscheinen.

Abb. 17: Stadtlandschaft 2, 2014

Besonders deutlich wird Ketts Technik des Palimpsests in seinem Bild „Noch Rot“. Immer wieder entfernte er alles, was er am Anfang auf die Leinwand aufgetragen hatte, fügte stattdessen Neues hinzu. Das Ergebnis: nur noch an wenigen Stellen scheint Rot durch. Der dominierende Eindruck ist Blau. „Noch Rot“.

Abb. 18: Noch rot, 2014

Ende der 80er Jahre zwangen Uli schlimme Krankheiten zu längeren Pausen. Das sieht man auch seinen Bildern aus dieser Zeit an. Sie werden von Weiß und Grautönen dominiert, bis hin zur Monochromie.

Trotz aller internationalen Erfolge vergaß Uli seine Heimatstadt Kamen nicht. Ausstellungen seiner Großformate gab es zu sehen in der Kamener Stadthalle, kuratiert von Reimund Kasper, und im Haus der Kamener Stadtgeschichte, zusammen mit den alten Freunden aus der Zeit der „Gruppe Schieferturm“, Helmut Meschonat und Heinrich Kemmer.

Jetzt hat der Künstler sich weitgehend vom Trubel des Kunstbetriebs zurückgezogen, malt auch viel weniger. Doch zeigen die Bilder aus den letzten beiden Jahren immer noch (oder wieder?) die Kraft, die den Maler UK beflügelte und befähigte, Hunderte von Bildern in wenigen Jahren zu malen.

Abb. 19: Blaues Bild mit hohem Bogen

Der Einfluß des Bauhauses auf die Architektur ist unübersehbar. Sparsam werden Farben eingesetzt, weiß und schwarz. Wie dekorativ wirken Uli Ketts Bilder hier! Das Format nimmt den Bauhausstil auf, fast monochrom blau, streng rechteckig. Doch das intensive Blau bildet den Kontrapunkt zur Farbgestaltung des Raumes. Erst durch diese „Gegenstimme“ verliert der Raum seine Kälte. (In Lüdenscheid und Umgebung, wo UK seit Jahrzehnten wohnt, hängen in Firmen und in öffentlichem Besitz 35 z.T. sehr große Arbeiten. Das Triptychon in Abb. 19 hat 2 m x 4,6 m!)

Klaus Holzer

im Januar 2016

Dank an Ulrich Kett, der sich einen ganzen Tag für mich Zeit nahm und mit dem sich zu unterhalten eine große Freude war. Abstecher in die Philosophie und die Theologie gelangen mühelos. Und Dank auch für die Bereitstellung des Bildmaterials. Alle Photos, bis auf Nr. 2 & 3, sind von Rainer Halverscheid

Und dann ging’s an die Praxis. Überall krochen die Amateurphotographen herum, keine Ecke Kamens blieb ausgespart. Überall wurde photographiert, bei Sonnenschein, bei künstlichem Licht, bei Nacht …. Und eine Woche später trafen sich alle wieder und erörterten die Ergebnisse. Und das schönste war: wenn man das alles erklären wollte, mußte man sich genaue Aufzeichnungen machen: Objekt, Ort, Zeit, Lichtverhältnisse, Belichtung, Blende, Entfernung …, eben alles. Und natürlich fuhr man jedes Jahr zur Photokina nach Köln, machte Tagesausflüge ins Sauerland, im Sommer wie im Winter. Und photographierte, was das Zeug hielt.

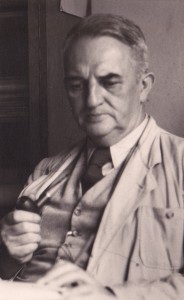

Und dann ging’s an die Praxis. Überall krochen die Amateurphotographen herum, keine Ecke Kamens blieb ausgespart. Überall wurde photographiert, bei Sonnenschein, bei künstlichem Licht, bei Nacht …. Und eine Woche später trafen sich alle wieder und erörterten die Ergebnisse. Und das schönste war: wenn man das alles erklären wollte, mußte man sich genaue Aufzeichnungen machen: Objekt, Ort, Zeit, Lichtverhältnisse, Belichtung, Blende, Entfernung …, eben alles. Und natürlich fuhr man jedes Jahr zur Photokina nach Köln, machte Tagesausflüge ins Sauerland, im Sommer wie im Winter. Und photographierte, was das Zeug hielt. Gerhard Donsbach, 12. Mai 1905 – 3. Dezember 1996 (Photo: HA)

Gerhard Donsbach, 12. Mai 1905 – 3. Dezember 1996 (Photo: HA)