von Klaus Holzer

V. Andere Begriffe von Freiheit in GB & USA

Das Verständnis von Freiheit ist, wie andere Dinge auch, eng mit der eigenen historischen Erfahrung verknüpft. Es gibt eben doch Dinge, die mit dem Begriff der Nation zusammenhängen. Wer wollte leugnen, daß das Leben, die typischen Dinge des Alltags wie auch der grundsätzlichen Ideen, in anderen Länder andere sind als bei uns. Ich weiß, das gerät in die Nähe des politisch verbrannten Begriffs der Leitkultur, aber ich glaube, daß das vor allem daran liegt, daß er schnell mit deutscher Überlegenheit assoziiert wurde, mit „Deutschland, Deutschland über alles“. Was wiederum dem Engländer selbstverständlich ist: Man begegnet immer wieder dem dankbaren Stoßseufzer: Was für ein Glück, daß ich als Engländer geboren bin. Oder den Amerikanern, die sich in „God’s own country“ wähnen. Und wer wollte ernsthaft bestreiten, daß das Leben in Frankreich oder Italien oder Spanien oder England sich erheblich von dem hier unterscheidet?

Auf unterschiedlichen historischen Erfahrungen ergeben sich auch unterschiedliche Auffassungen von Freiheit:

GB:

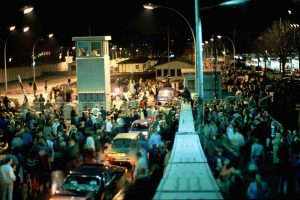

Abb. 1: Zwei Flaggen vereint – ein Land entzweit

Die Briten streben u.a. deswegen aus der EU, weil nicht wenige von ihnen immer noch Ideen des Empire nachhängen, Ideen von Weltmacht, Unabhängigkeit. Seit 1066 ein Reich, mit zentraler Regierung, wurde nie erobert, hatte nie eine Invasion zu erleiden, war immer selbständig, erträgt also keine supranationale Institution, deren Spielregeln sie zu folgen hätte, war Sieger in beiden Weltkriegen, wurde dabei arm, verlor aber nie seine Würde, zieht daraus sein Selbstbewußtsein.

Abb. 2: Pro-Brexit-Demonstration

Abb. 3: Anti-Brexit-Demonstration

Ein weiterer Grund ist das englische Recht: englische Richter sind absolut unabhängig: sie entscheiden auf der Grundlage des Common Law (vgl.a. common sense, heute zunehmend durch statute law ergänzt), d.h., durch Präzedenzfälle geprägt, womit jedes Urteil tendenziell wieder zum Präzedenzfall wird. Sie möchten nicht vom EuGH mit seinem geschriebenen Recht abhängig sein.

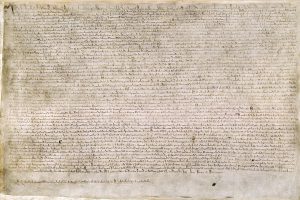

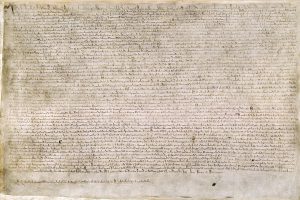

Abb. 4: Magna Charta, 1215

Ein bedeutender Teil der Magna Carta (Magna Charta oder Magna Carta Libertatum, dt. „Große Urkunde der Freiheiten“) ist z.T eine wörtliche Kopie der Charter of Liberties Heinrichs I. von 1100, die dem englischen Adel bereits entsprechende Rechte gewährte. Die Magna Carta verbriefte grundlegende politische Freiheiten des Adels gegenüber dem englischen König, also hat GB auch eine 900-jährige Geschichte der Freiheit; daher kommt wohl auch wenigstens z.T. die Aversion der Briten gegen die EU mit ihrem beträchtlichen Demokratiedefizit.

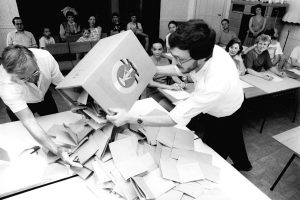

Die Mehrheit der Briten wehrt sich entschieden gegen die Einführung von Personalausweisen, weil sie die als zu starke staatliche Kontrolle empfinden, es gibt kein Meldesystem, z.B. bei Umzug; ein Problem dabei: es gibt kein abschließendes Wählerverzeichnis, man läßt sich registrieren, das wird durch das Kataster vollzogen: Fragebögen kommen in jedes Haus und Wahlberechtigte bekommen dann ihre voting card.

In einem Roman von 1855 (The Warden, Anthony Trollope) wird ein ganzes Kapitel der Macht der Presse gewidmet, und „Pressefreiheit“ kommt ausdrücklich darin vor! Und daß jedermann sein Recht vor Gericht erstreiten kann!

Meinungs- und Redefreiheit auch in GB heute in Gefahr, beschnitten zu werden: am 23.2.19 las der nigerianische Prediger Oluwole Ilesanmi in London aus der Bibel und predigte öffentlich darüber, was gesetzlich erlaubt ist. Ein Moslem nahm Anstoß daran, weil er den Islam verhöhnt glaubte. Er rief die Polizei, die den Prediger gesetzwidrig festnahm, in Handschellen fesselte und weit außerhalb Londons einfach aussetzte. Zunehmend ist konkurrierende Gesetzgebung aus politisch korrekten Gründen zum Problem für Presse- und Redefreiheit.

USA:

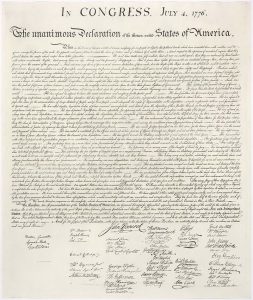

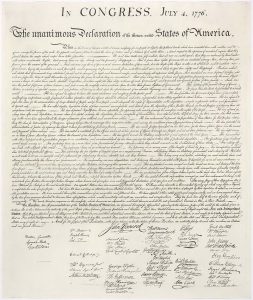

Abb. 5: Declaration of Independence

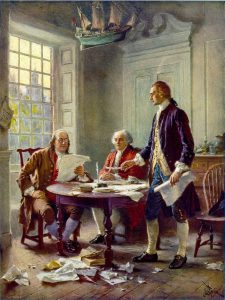

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

Die erste deutsche Übersetzung der Unabhängigkeitserklärung veröffentlichte einen Tag nach ihrer Verabschiedung die deutschsprachige Zeitung Pennsylvanischer Staatsbote in Philadelphia. Sie gab diesen Abschnitt folgendermaßen wieder:

„Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, daß alle Menschen gleich erschaffen worden, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit.“

Entscheidend: Freiheit ist nach dem Leben das erste unveräußerliche Recht, und das 1774! Noch vor der Französischen Revolution! Zu einer Zeit, da es in Deutschland noch ca. 300 Staaten gab, Hunderte reichsunmittelbare Ritter, dazu die reichsfreien Städte, bis auf diese alle absolutistisch eingestellt.

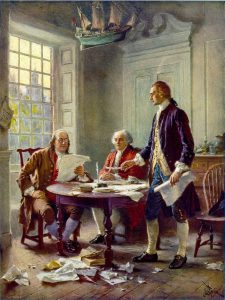

Abb. 6: Die Unabhängigkeitserklärung wird verfaßt (lks. Benjamin Franklin)

Wahlrecht: Die Amerikaner wählen den mächtigsten Mann ihres Landes, den Präsidenten nicht selber, sondern das tut ein Wahlmännergremium (electoral college).

Hintergrund: Die ersten Wahlen fanden im 18. Jh. statt, da konnten keine allgemeinen Wahlen auf Millionen Quadratkilometern organisiert werden. Es wurden in allen Regionen Männer gewählt, die dann nach Washington reisten und den Präsidenten wählten. Heute eher unpraktisch, doch gibt man seine Traditionen nicht so leicht auf, weil man, wie die Engländer, eine ungebrochene Geschichte hat.

Abb. 7: The Puritans

Pilgrim Fathers – Puritans: Die ersten Einwanderer waren wegen religiöser Verfolgung und Unterdrückung aus England geflohen, daher war es für sie besonders wichtig, „to worship God in their own way“.

Grundsätzlich: Der Kongreß garantiert „absolute Religionsfreiheit, uneingeschränkte Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit; jeder Glaube muß frei sein: Scientology bei uns vom Verfassungsschutz beobachtete Sekte, dort Kirche (es braucht, es gibt keine staatliche Anerkennung, jeder kann seine Kirche gründen), daher auch kein Blasphemiegesetz; heute strikte Trennung von Kirche und Staat, keine Kirchensteuer, dafür religiöse Privatschulen oder Sunday Schools; es gibt in den USA keine religiösen Feiertage außer Weihnachten (Thanksgiving ist nicht religiös begründet)

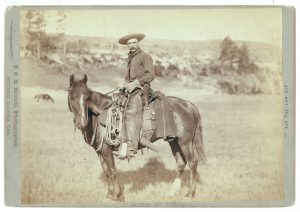

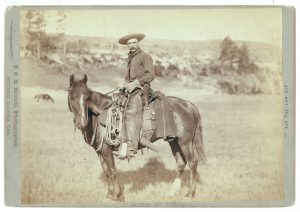

Abb. 8: The Cowboy

Frontier/Westward Ho!: Der Cowboy, die Inkarnation des Westward H0! Eroberung des unerforschten Westens ohne staatliche Organisation und Rechtsrahmen verlangte privates Handeln in absoluter Freiheit, z.T. als Willkür, nur mit Waffengewalt – daher ist das Recht auf Selbstverteidigung heute noch verfassungsmäßig garantiert.

First Amendment (to the Constitution):

Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or of the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

(Der erste Zusatz (zur Verfassung): Der Kongreß soll kein Gesetz erlassen, das die Gründung einer Religion zum Gegenstand hat oder die freie Ausübung derselben behindert; oder die Redefreiheit beschneidet, oder die Pressefreiheit; oder das Recht der Menschen, sich friedlich zu versammeln, und eine Petition an die Regierung zu richten, um die Abstellung von Mißständen zu verlangen.)

Second Amendment:

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

(Der zweite Zusatz: Da eine wohlgeordnete Bürgerwehr für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden.)

Die USA haben ein ganz anderes Verständnis von Freiheit als wir: Sie kennen kein Feudalwesen mit Bindung an Herkunft, Namen und Überlieferung, während Europa sich doppelter Gefahr ausgesetzt sah, weil es ja keine Verfassungen, und damit Rechtssicherheit, gab: nach oben zu schielen, sich Fürstenlaunen und Herrengunst anzupassen, was bedeutete, daß man nach unten sich den aufstrebenden Teilen des Volkes gegenüber abriegelte und auf gesellschaftliche Vorrechte pochte. Ergebnis: Liebedienerei und Erbengesinnung statt freiheitlichen Denkens in Deutschland.

Abb. 9: Absolute Rede- und Demonstrationsfreiheit

Absolute Meinungs- und Redefreiheit: In Deutschland sind nationalsozialistische Haltung/Äußerungen/Symbole verboten.

(In Estland und Lettland sind sowjetische/kommunistische Symbole verboten, beides aus der historischen Erfahrung heraus; ein aktuelles Beispiel: Die NATO stellt Truppen an den Grenzen zu Rußland auf. Bei uns wird das von vielen heftig als Kriegstreiberei kritisiert, bei Polen und Balten dagegen als Garantie für Freiheit angesehen, nämlich wegen ihrer ganz besonderen Erfahrungen mit der UdSSR bzw. Rußland.)

Das Verbot resultiert aus unserer historischen Erfahrung, in USA jedoch sind diese Gedanken durch Meinungsfreiheit gedeckt: nur weil jeder Idiot seine wirre Meinung frei sagen darf, darf ich auch sagen, was ich will; z.B. hat der Supreme Court festgestellt: Die amerikanische Flagge steht u.a. für das Recht, diese Flagge zu verbrennen. Der Engländer Richard Williamson, früherer Bischof der Piusbruderschaft, bestritt 2009 im schwedischen Fernsehen den Holocaust. Er wurde in D dafür zu 1800 Euro Geldstraße verurteilt, ging bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit der Begründung dagegen an, seine Äußerung sei durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Im englischen und amerikanischen Denken ist es nicht die Aufgabe des Staates, die richtige Interpretation von Geschichte vorzugeben.

Die Tatsache des Holocausts wird in beiden Ländern anerkannt, doch ist seine Leugnung nicht strafbar.

Dieses sind nur einige Aspekte, den Unterschied in der Denkweise und staatlichen Organisation betreffend. Ich hoffe aber, daß zumindest im Ansatz deutlich geworden ist, wie diese Unterschiede zustand gekommen sind.

KH

Bildquellen: Abb. 1: The Spectator, April 2019; Abb. 2 – 4, 8 & 9: Wikipedia; Abb. 5 – 7: Wikimedia Commons;