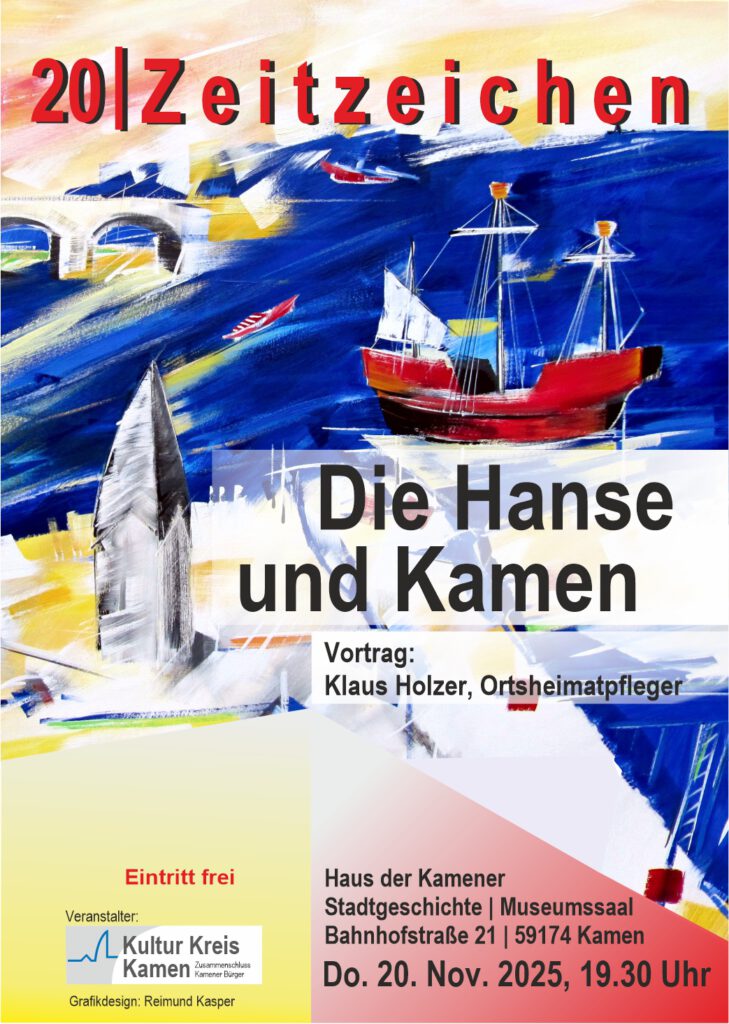

von Klaus Holzer

Um es gleich vorwegzunehmen: Kamen war „Hansestadt“. Kamener Kaufleute spielten jahrhundertelang eine wichtige Rolle in der Hanse, vor allem in Lübeck, Bergen und Stockholm. Aber Kamen war als Stadt nicht von der Bedeutung wie z.B. Soest oder Dortmund, die als „Vor-Orte“ die kleineren Städte vertraten. Dennoch lohnt sich ein Blick auf Kamens Hansegeschichte.

Was bedeutet das Wort „Hanse“? Eine Hanse ist eine Gruppe, eine Schar, die sich zu einem bestimmten Zweck zusammentut. Ab etwa 1250 schließen sich Kaufleute zu Fahrgemeinschaften zusammen, um ihre gefährlichen Handelsfahrten durch bewaffnete Reiter absichern zu lassen. Im Konvoi war es sicherer, und man konnte die Kosten für die Sicherheitsleute teilen. Ab dem 14.Jh. kamen die Städte ins Spiel: damit einher ging die Entwicklung von der Kaufmannshanse zur Städtehanse. Ein festes Gründungsdatum gibt es nicht, der Übergang ist fließend. Hansekaufmann war nicht, wer Bürger einer Hansestadt war, sondern Hansestadt war, wessen Bürger am Außenhandel beteiligt waren und unwidersprochen an den Handelsprivilegien teilhatten. (weshalb Hansestädte von sich sagten, sie seien „stede van der dudeschen hense“)

Es muß also unterschieden werden muß zwischen der Kaufmannshanse, die wirtschaftliche Macht repräsentierte und der Städtehanse, die als politische Macht wahrgenommen wurde. Was nicht bedeutete, daß die Hanse als loser Städtebund Entscheidungsbefugnis hatte. Die Städte blieben autonom. Köln z.B. hätte sich nie von außen in seine Angelegenheiten hineinreden lassen.

Abb.1: Breitunger Rennweg

Gefährlich waren die Kaufmannsfahrten vor allem aus zwei Gründen. Zum einen waren große Teile der Verkehrswege unbefestigte Naturwege, die vorzugsweise auf Höhenrücken verliefen, weil Talböden meist feucht, wenn nicht sumpfig waren, z.B. der Hellweg, der, wie die meisten alten Handelswege, die Grundlage für die heutigen Verkehrsachsen ist: römische Handels- und Heerstraße – dto. Karls d.Gr. – R1 – N1 – A44. Die Gefahr eines Achs- oder Radbruchs war damit immer gegeben. Oder ein Wagen kippte einfach um, und was einmal am Boden lag, durfte von jedermann aufgesammelt werden, was immer mehr Duodezfürsten zu ihrem Privileg erklärten.

Zum anderen zogen marodierende Banden entwurzelter Ritter, deren große Zeit vorüber war, durchs Land und bestritten ihren Lebensunterhalt durch Raub und Mord.

Die ersten Kaufleute gründeten an bestimmten Eckpunkten ihrer Reisen sogenannte Kontore, die zu Eckpfeilern des hansischen Handels wurden: Nowgorod, London, Brügge und Bergen. Die gewählten Ältermänner, Leiter der Kontore, achteten auf die Einhaltung der Privilegien, die ihnen von den Herrschern in Dänemark, Schweden, Norwegen, Rußland und England gewährt wurden, weil man überall gute Geschäfte erwartete. Die Ältermänner mußten gute Beziehungen zu den jeweiligen Herrschern aufrechterhalten, um den deutschen Kaufleuten günstige Handelsbedingungen zu sichern.

Ab ca. 1400 wurden die Verkehrswege sicherer, Stadtgründungen nahmen zu, dadurch entstanden Märkte und Messen für ein sich entwickelndes Bürgertum: Handel wurde wichtiger, Händler operierten aus den Städten heraus. Lübeck schälte sich als Zentrum der Städtehanse heraus. Damit etablierte sich die Hanse lange Zeit als die dominierende politische und wirtschaftliche Macht im gesamten Ostseeraum, teils bis in die Niederlande (Brügge, Kontor im heutigen Belgien) und England (Kontor in London) hinein. Und mit den über weite Strecken reisenden Kaufleuten verbreiteten sich Nachrichten, Neuigkeiten, Informationen und Gedanken.

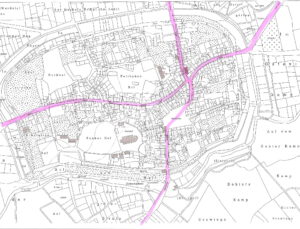

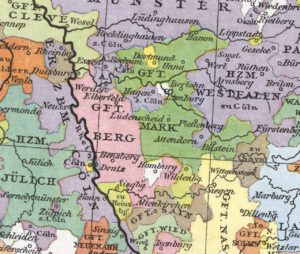

Abb. 2: Die Grafschaft Mark im 15. Jh.

Handelsfahrten zu Lande waren eine langwierige Angelegenheit. Zum einen konnte ein hochbeladener Sechsspänner am Tag höchstens 30 bis 40 km zurücklegen, schließlich gab es keine befestigten Straßen, schon gar nicht auf Fernstrecken, zum anderen mußten viele unabhängige Territorien und Herrschaftsbereiche durchquert werden. In „Deutschland“ gab es im MA etwa 350 solcher Territorien, dazu kamen noch viele Unabhängige und Freie Reichsstädte. Oft mußte Zoll, Akzise genannt, bezahlt werden. Das alles verzögerte die Fahrten.

Abb. 3: Die Vereinigten Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg, 1540

Abb. 4: Eine Hansekogge

Da paßte es gut, daß eine neue Art von Schiff konstruiert wurde, die Hansekogge. Sie konnte, bei großer Seetüchtigkeit, 200 Tonnen, das sind ca. 100 Wagenladungen, befördern und stellte damit alle früheren Schiffstypen in den Schatten. Sie erreichte eine Geschwindigkeit von 8,3 bis 12,4 km/h = 200 – 300 km pro Tag, je nach Wind. 100 Wagen waren, bei 30 – 40 km pro Tag, monatelang unterwegs, eine Kogge 1 – 2 Wochen! Sie konnte Tag und Nacht segeln, nächtliches Reisen zu Lande war unmöglich. Da erwies sich Lübecks Insellage als besonders hilfreich für die Vorherrschaft der Stadt in der Hanse.

Abb. 5: Lübecks Insellage

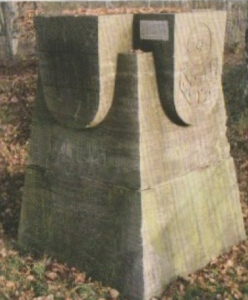

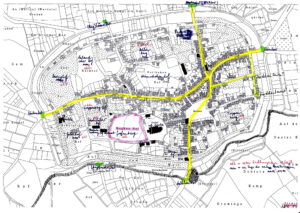

Abb. 6: Die Altstadt Kamens

Wie muß man sich Kamen nun im 13. und 14. Jahrhundert vorstellen?

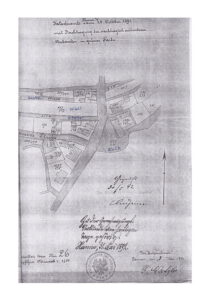

Der am Sesekeübergang in Nord-Südrichtung, Richtung Hellweg-Lippe, gelegene Ort mit seinem sumpfigen Hinterland hatte sich wegen seiner Nähe zu Haus Mark bei Hamm und seiner gesamtstrategischen Lage in der Grafschaft Mark zu einer stark befestigten Stadt mit ungewöhnlich vielen Burgmannshöfen, nämlich 10, entwickelt. Diese Herrenhöfe, die sich wie eine Perlenschnur um die erste Ansiedlung legen, stellten mit ihren Mauern und Wällen die erste Stadtbefestigung dar. Erst als die Stadt aus diesem Ring herauswuchs, begann man, die eigentliche Stadtmauer zu bauen. Das war zwischen 1243 und 1247. Die Fläche der Stadt beträgt nun 28,8 Hektar bei zuerst 6 Stadttoren und 4 Ecktürmen. Das älteste Tor an der langen Brücke, das Wünnentor (Richtung Wiesen im Bereich der heutigen Koppelstraße), wurde 1660 zugemauert. Der Weg vom Mühlen- oder Rennentor (Möllenporte) an der heutigen Maibrücke zum Ostentor (Verbindung zur Residenzstadt Hamm) hatte sich als Querung durch die Stadt durchgesetzt.

Abb. 7: Das erste Kamener Kreuz

Die Länge der Mauer mit zwei Gräben und einem Wall dazwischen betrug 2030 m, also 2,03 km. An ummauerter Fläche war Kamen damit nicht viel kleiner als Dortmund zur selben Zeit. Nur war durch die großen Freiflächen für die Adelshöfe viel weniger Platz für Bürgerhäuser, entsprechend kleiner war die Bevölkerungszahl.

1253 gründete sich an der Lippebrücke in Werne der Werner Bund von Dortmund, Soest, Lippstadt und Münster gegen die Willkür der Landesherren. Dortmund und Soest sicherten sich führende Positionen in der Hanse. 1268 schloß sich Osnabrück an.

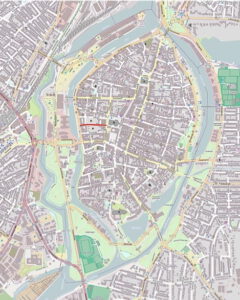

Abb. 8: Gedenkstein Werner Bund

Der Deutsche Ritterorden gründete ursprünglich das Feldhospital bremischer und lübischer Kaufleute während des Dritten Kreuzzuges um 1190 im Heiligen Land bei der Belagerung der Stadt Akkon. Mit dem Ende der Kreuzzüge 1270 verließ er das Heilige Land und gründete im Baltikum den Deutschordensstaat.

Abb. 9: Der Staat des Deutschen Ordens zwischen 1260 und 1410

Der war 200.000 km2 groß (Deutschland heute: knapp 360.000 km2). 1410 verlor der Orden die Schlacht bei Tannenberg gegen das Königreich Polen, das mit dem Großherzogtum Litauen verbunden war. Das war der Anfang vom Ende des Deutschritterordens. Doch bevor es dazu kam, garantierte der Orden eineinhalb Jahrhunderte lang die Sicherheit in dem von ihm kontrollierten Gebiet. Und diese Macht manifestierte sich in der Marienburg, einem Monumentalbau ungeheuren Ausmaßes. Seine Größe: 21 Hektar (0,21 km2; zum Vergleich: der Vatikanstaat = 44 ha), 14,3 ha Nutzfläche. Es ist der größte Backsteinbau Europas.

Abb. 10: Die Marienburg

In der Tradition des lübischen Feldhospitals (s.o.) steht die Gründung des Heilig-Geist-Hospitals am Koberg in Lübeck im Jahre 1286, heute eine der ältesten bestehenden Sozialeinrichtungen der Welt. (Auch Kamen hatte ein Heilig-Geist-Hospital, dazu später mehr). Diese Spitäler waren wichtige Anlaufstationen für die Hansekaufleute, fanden sie hier doch u.a. Verpflegung und Unterkunft für die Nacht, und die Armen im Hospital konnten sich ein paar Pfennige mit Abspannen, Striegeln, Füttern und Tränken der Pferde verdienen.

Abb. 11: Das Heiligen-Geist-Hospital in Lübeck

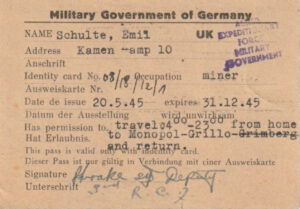

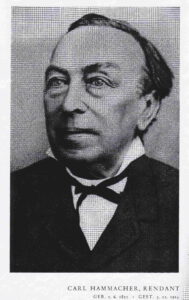

Im Heilig-Geist-Hospital in Lübeck befindet sich eine Wandmalerei mit sechs Medaillons. Links unten ist der Kaufmann Johannes de Camen abgebildet. Er war der Anführer einer aus Kamen eingewanderten und sich von dorther ständig ergänzenden großen Sondergruppe unter den Lübecker Stockholmfahrern, dem Kamener Kreis. Er wanderte in der ersten Hälfte des 14. Jh. nach Lübeck ein. Sein Hauptgeschäftsfeld war der Handel auf der Linie Stockholm, Reval, Gotland. Er war nicht der erste Kamener in Lübeck. Er war vermutlich in Anlehnung an die Kamener Johann Metelere und Arnold Suderland, die beide in Lübeck Ratsherren waren, emporgekommen.

Abb. 12: Johannes de Camen

Exkurs:

Familiennamen waren zu dieser Zeit noch nicht allgemein üblich, daher die Herkunftsbezeichnung, an den Vornamen angehängt. Ursprünglich gab es nur Vornamen, meistens biblischen Ursprungs oder mit religiösem Bezug: Josef, Johannes, Franz usw. Doch als im MA immer mehr Menschen in die Städte zogen – „Stadtluft macht frei“ – entstand eine Ballung von Leuten, deren Modenamen zu einer Häufung von Namengleichheit führte. Wenn aber die meisten Männer Josef oder Johannes hießen, konnte man sie nicht mehr unterscheiden. Das war fatal in einer Zeit, in der Schriftlichkeit unverzichtbar wurde: Verträge im (Fern)handel, Erbschaftsverträge usw. mußten verschriftlicht werden. Dazu mußte man Personen unterscheiden können. Ausgehend von Italien breiteten sich Familiennamen allmählich nach Norden aus. Lange bestanden beide Systeme nebeneinander. Familiennamen wurden gebildet: nach Beruf: Schmidt, Schneider; Wohnstätte: Brinkmann, Zurbrüggen; Herkunft: vom Rhein, Sachse, Westphal; Eigenschaft: Groß; Vorname des Vaters: Johannsen usw.

Nicht als Politiker, wohl aber als Kaufmann, wird ein zweiter Kamener, Claus de Camen, genannt. Er war der ca. 15 Jahre lang vielleicht bedeutendste Kaufmann der Stockholm/Gotland – Brügge-Linie. Er war darüber hinaus im gesamten Ostseeraum aktiv. Für die Jahre 1368/69 liegen die Zahlen seiner Umsätze vor:

| 1368 | Ausfuhr aus der Ostsee 2.276 Mark |

| 1369 | 2.004 Mark |

| 1368 | Einfuhr in die Ostsee 2.393 Mark |

| 1369 | 975 Mark |

| 1368 | Butterausfuhr Ostseelinie > 1.200 Mark |

| 1369 | > 1.000 Mark |

| 1368 | schwedische Metalle > 300 Mark |

| 1369 | > 500 Mark |

Er kann als der hervorragendste Repräsentant eines hansischen Großhändlers gelten. Abgesehen von Butter bildeten die schwedischen Metalle (Kupfer u. Osemund = sehr weiches, gut schmiedbares Eisen, bei uns vor allem aus der Gegend um Lüdenscheid bekannt, daher auch die Eisenindustrie im märkischen Kreis) die Hauptartikel in Claus’ Ost-Westhandel. Obendrein handelte er mit geringen Mengen an Tran und Häuten. Er lieferte Pelzwerk aus dem Baltikum nach Flandern. 1378, 1379 und 1381 gehörte Claus auch zu den führenden Großhändlern von Heringen, wie man aus erhaltenen Handels- und Rechnungsbüchern weiß.

Exkurs:

Wieviel ist das nach heutigem Verständnis? Das läßt sich kaum seriös beziffern, weil es im Mittelalter (MA) keine allgemein gültige zentrale Währungseinheit gab. Eine führende Währung war die Kölner Mark, wobei Mark hier eine Gewichtseinheit ist. Die Kölner Mark war 233,8123 gr. Silber schwer. In Wien hingegen war die Mark Silber fast 280,668 gr., in Krakau jedoch nur 197,98 gr. schwer. Eine geläufige Einteilung in Nennwerte war: 1 Mark Silber Kölnisch = 19 Gulden; 1 Gulden = 15 Batzen = 60 Kreuzer = 240 Pfennige = 480 Heller. Und das schwankt je nach Stadt und Land. Vielleicht helfen ein paar Vergleichswerte: In Hamburg und Lübeck kostet 1 Pfund Butter 4 Pfennige. Ein einfaches Haus irgendwo kostete zwischen 10 und 20 Mark. Ein Haus am Marktplatz in Nürnberg, der teuersten und angesehensten Stadt der Zeit, kostete 1825 Gulden, also weniger als 100 Kölner Mark.

Was schon beim Verlauf der Verkehrsachsen deutlich wurde, bestätigt sich auch auf einem anderen Gebiet. Flandern liegt zentral zu England und Frankreich, daher erlangte Brügge große Bedeutung, und noch heute sind die großen Häfen von Rotterdam und Antwerpen/Brügge die Nr.1 und 2 in Europa.

Der West-Osthandel Claus de Camens ruhte wie fast aller Großhandel dieser Jahre auf dem Geschäft mit flandrischem Tuch. 1368/69 bezog er dazu nicht geringe Mengen Öl aus Flandern. Ab 1368/70 erscheint sein Name gelegentlich im Schonen-Handel (südschwedische Provinz, zur Hansezeit zu Dänemark gehörig). Unser Wissen über diese Dinge resultieren aus Zollisten und Rechnungsbüchern, in Kontoren aufbewahrt. Claus hat in Lübeck Familie, er pflegt enge geschäftliche Beziehungen nach Stockholm.

Abb. 13: Lübecks Insellage und Fischerstraße

Claus kaufte 1364 ein Haus in der Fischerstraße, einer bevorzugten Wohnlage, wo er bis zu seinem Tode wohnte. Er erwarb weiteren Haus- und Grundbesitz, machte auch Finanzgeschäfte. Zusammen mit seinem Verwandten Arnold Sparenberg kaufte er 1371 ein sehr wertvolles Schiff, das er natürlich zum Ausbau seiner geschäftlichen Aktivität einsetzte.

1370 setzte der Lübecker Großhändler Herman de Camen sein Testament auf, er wählte Nicolaus de Camen, Ratmann Johann Metelere, Arnold Sparenberg und Arnold Suderland, die nachweislich aus Kamen nach Lübeck eingewandert waren, zu seinen Nachlaßpflegern. Sparenberg u. Sudermann wurden in das Lübecker Patriziat aufgenommen. Nach Hermans Tod meldeten seine Verwandten in zwei Briefen aus Kamen und einem Brief aus Hamm ihre Erbansprüche an (was, nebenbei bemerkt, verdeutlicht, daß Nachrichten auch damals recht schnell wanderten). Mit Herman war aber auch der Stockholmer Lubbert de Camen verwandt. Weitere Namen Lübecker Fernhandelskaufleute mit Kamener Abstammung waren Tideman Doding, Johan Lemhus, Cesar de Rode, Bernhard Pleskowe Patr. (= lateinisch pater = Vater) und Johan Stot. Schon 1309 war ein Hinrich van Camen Lübecker Ratsherr. Und das sind nur die herausragendsten. Die Lübecker Kamener bildeten gar eine eigene „Camener Gruppe“.

Als Verwandte von Claus wurden in Stockholm ansässig: Tideman van Camen, Johan Sparenberg, Albert Mentze, Hannus Camen, Lubbert de Camen, Berend de Camen war in leitender Stellung im Dalarner Kupferbergbau. Man kann sagen, daß die Kamener zur Stockholmer Oberschicht gehörten, unter ihnen waren sogar Bürgermeister. Man muß sagen: Stockholmer Camener gehörten den ersten gesellschaftlichen Kreisen an, sie lebten mit ihren Familien in der Mehrheit in ihrem eigenen Kamener Viertel. Ein erheblicher Teil der Stockholmer Bürgerschaft bestand aus Deutschen, und von 1296 bis 1478 wurde der 24-köpfige Rat der Stadt paritätisch mit deutsch- und schwedischsprachigen Stadtbürgern besetzt.

Abb. 14: Königliche Hoheit im Hermelin (Winterfell)

Ein Beispiel für die Geschäfte, die Kamener in Schweden tätigten: Ende Februar 1371 fertigte der Stockholmer Rat seinen Bürgern Engelbert de Elten und dem Camener Johan Sparenberg ein Eigentumszeugnis über elftausend Wieselfelle aus, die ihnen Bo Jonsson, Reichsdrost (im Hochmittelalter das vornehmste Hofamt) von Schweden verkauft hatte. Die Pelze wurden nach Lübeck gesandt. Der Reichsdrost verkauft Kamenern ein nur für gekrönte Häupter geeignetes Produkt seines Landes (es gab eine strenge Stände- und Kleiderordnung)!

Kamener waren prominent in Lübeck, Stockholm und Bergen, vergaßen sie darüber ihre Heimatstadt? Offenbar waren die Bindungen in die alte Heimat doch noch recht stark, sicherlich befördert durch noch lebende Verwandtschaft. So bedachte der Lübecker Ratsmann Arnold Sudermann Stine, die Tochter seiner Schwester Greten und ihre Kinder, Metten Harnegge und eine Klausnerin (= Beghine), alle wohnhaft in Kamen, in seinem Testament mit namhaften Beträgen. Aber sie stifteten nicht nur ihrer Verwandtschaft Geld, sondern auch städtischen Einrichtungen.

Abb. 15: Das Heilig-Geist-Hospital Kamen

Das Heilig-Geist-Spital in Kamen, das Armen-und Siechenhaus, erhielt finanzielle Unterstützung, und der Neubau der St. Severinskirche (heute Pauluskirche) wäre ohne die Spenden der Hansekaufleute nicht möglich gewesen. So konnte in den 1370er Jahren das gotische Kirchenschiff mit seinen Zwerchhäusern (zwerch = ältere Form von quer, vgl. a. Zwerchfell), gebaut werden, der romanische Turm erhielt einen dem neuen, größeren Langhaus angemessenen neuen (schiefen) Turmhelm.

Abb. 16: Die St. Severinskirche in Kamen (Pauluskirche), ca. 1840, mit Zwerchhäusern

Die Eckpfeiler des hansischen Handels waren die großen Kontore in Nowgorod (wichtig für den Handel zwischen den rohstoffreichen Gebieten Nordrußlands (z. B.Getreide, Holz, Wachs, Felle, Pelze, Leder- und Goldschmiedearbeiten sowie byzantinische und orientalische Luxusartikel nach Westen; im Gegenzug lieferte der Westen außer Salz und Heringen Stockfisch, Steingut, Bernstein, Silber, Waffen, Textilien aller Art, dazu Wein und Bier und den Ländern Westeuropas mit ihren Fertigprodukten (z. B.Tuche, Wein) aus den Kontoren London, Brügge und Bergen (Nebenbei: Amtsträger in den Kontoren, Sekretäre, Justiziare usw. lebten zölibatär: in der Bedeutung verglich man sich mit der Kirche!) Wie wichtig sich die großen Kaufleute fühlten (und wohl auch waren), zeigt sich an ihrer Kleidung.

Abb. 17: Tyske Brygge in Bergen

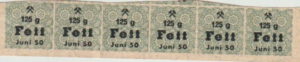

Ein sehr wichtiger Stapelplatz (hier wurden Waren gestapelt, oft gezwungenermaßen, um der Bevölkerung ein Vorkaufsrecht zu sichern) war das Bergenkontor, die „Tyske Bryggen“, „Die deutsche Brücke“. Kamener sind seit den 1350er Jahren in Bergen nachgewiesen. Das Bergenkontor bestand aus zahlreichen am Kai aufgereihten Holzhäusern, an die sich schmale Höfe anschlossen. Hier lebten und arbeiteten die deutschen Geschäftsleute mit ihren Hilfskräften auf engem Raum. Die Lübecker Bergenfahrer leiteten das Kontor. Es existierte vom 13. bis zum 18. Jahrhundert und damit am längsten von allen. Über Bergen gelangte vor allem Getreide nach Norwegen, das für die Ernährung der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung war. Im Gegenzug wurden große Mengen Stockfisch nach Deutschland gebracht, was wegen der vielen kirchlichen Fastentage, und damit die Ernährung hier, wichtig war. Nur Fisch war erlaubt, und Stockfisch löste das Aufbewahrungsproblem von Nahrung vor der Zeit des Kühlschranks.

Abb. 18: Stockfisch

Auch hier waren die Kamener tätig. Im Hansemuseum der „Deutschen Brücke“ in Bergen befindet sich der Abdruck eines Kamener Siegels aus dem 14. Jahrhundert, in den anderen drei Kontoren waren die Kamener weniger präsent. In Bergen gab es so etwas wie ein Kamener Viertel.

Abb. 19: Siegel von 1346

Exkurs:

Übrigens kommt unser Ausdruck „gehänselt werden“ hierher: Wenn Lehrjungen zum ersten Mal nach Bergen kamen, wurden sie zunächst kräftig „gehänselt“, das heißt, sie hatten eine oft brutale Aufnahmeprüfung zu bestehen. Zum Beispiel mussten sie in beißendem Rauch laut singen oder Fragen beantworten. Verhinderte das der Husten oder die Atemnot, gab es reichlich Prügel. Die rauhe Männergesellschaft nannte das „die Bergener Spiele“ und vergnügte sich köstlich dabei.

Aber hatten die Kamener auch Produkte ihrer Heimatstadt anzubieten? Dazu schreibt Pröbsting in seiner Stadtgeschichte von 1901: „Wir finden, daß zu dieser Zeit die Stadt Camen, ebenso wie Dortmund, Soest, Hamm, Unna usw., zum Hansabunde gehört hat, wenn Camen auch nicht, wie diese, Sitz und Stimme auf den Hansetagen besaß. Diese Teilnahme an der großen Handelsgemeinschaft der Hansa beruhte ohne Zweifel darauf, daß die Wöllner und Weber von Camen ihre wollenen Tuche und ihre Leinwand auch auf den damaligen Weltmarkt schickten, wodurch der Wohlstand steigen und die Bedeutung der Stadt zunehmen mußte.“ Zu diesen beiden Produkten kamen Leder und Schuhe hinzu, dazu Bier und Weinbrand. Zusätzlich handelten sie mit Metallwaren aus dem Sauerland.

Im 15. Jh. verliert Kamen an wirtschaftlicher Bedeutung, vor allem durch 5 große Feuersbrünste zwischen 1452 und 1520. Pfingsten 1452 brannte die ganze Stadt ab bis auf Severinskirche und Rathaus, die beiden einzigen Steinhäuser, und 20 Bürgerhäuser. Auf dem Quartierstag in Dortmund 1554 wurde die Stadt Kamen noch als ein Ort bezeichnet, der mehrere „Hanßfahrten“ in Dortmund abgehalten habe.

Im Gegensatz zu Unna, Hamm, Werne und vielen anderen gleich großen Städten hört man bei Viertelversammlungen (Quartierstag; hierbei übernahmen die größeren Städte die Vertretung der kleineren Hansestädte) in Dortmund oder Soest dann nur noch sehr wenig von Kamen. Diese Vorbesprechungen zu den Tagfahrten (Tag = Tagung) scheinen sich die Kamener gespart zu haben, war man doch mit vielen Lübeckern ohnehin versippt und verschwägert.

Im 16. Jh. begann der Niedergang der Hanse. Am letzten Hansetag 1669 nahmen nur noch 9 (andere Quellen sagen 6) Städte teil, darunter keine westfälische Stadt mehr. Die Hanse als Städte- und Handelsbund verlor ihre Bedeutung, weil der Handel sich zunehmend nach Westen orientierte, Richtung Amerika (1492), aber auch nach Asien, als die holländische und dann die englische Ostasien- und Ostindienkompanie den Welthandel bestimmten.

Das allein hätte jedoch nicht gereicht, es kamen weitere Ursachen für diesen Niedergang hinzu.

Abb. 20: Holländische Fleute

1. Die Holländer warteten mit einem neuen Schiffstyp auf, der Liete oder Fleute. Sie konnte größere Mengen transportieren, war schneller, war ein Plattschiff, was weniger Tiefgang bedeutete, auch kleine und kleinste Häfen konnten angelaufen werden. Sie war wegen neuartiger Konstruktionsmethoden billiger zu bauen, Laden und Löschen bzw. Leichtern brauchten weniger Zeit, das war schneller und sparte Kosten.

2. Der Hanse wird fehlende Innovationskraft vorgeworfen, zu satt sei sie geworden, zu lange zu mächtig gewesen. Süddeutschland hatte inzwischen aus Italien das moderne Rechnungs- und Bankwesen (doppelte Buchführung) übernommen, dadurch konnten Geschäftsvorgänge besser geplant werden, wie es z.B. die Augsburger Fugger vormachten.

3. Das Fehlen eines deutschen Nationalstaates, über den die Konkurrenz der Holländer und Engländer bereits verfügte. Das die Hanse einigende Band war zuletzt nur noch die gemeinsame Sprache, das Mittelniederdeutsche, gemeinhin Platt genannt (Verwandtschaft mit Holländisch und Flämisch).

4. Dänemark und Rußland gewährten der Hanse keine Privilegien mehr, die Hanse war sozusagen eine quantité négligeable geworden. Der 30jährige Krieg gab der Hanse den Rest.

5. Die Hanse versäumte es, ihren Handel in Richtung Westen/Atlantik umzuorientieren, wies sogar Angebote zur Zusammenarbeit aus England und Spanien zurück, überschätzte sich also deutlich, überließ den Handel Holländern, Franzosen und Engländern.

Abb. 21: Die Thorbeckegracht in Zwolle

1980 rief die niederländische Stadt Zwolle den Gedanken der Hanse erneut ins Leben, in Form einer Lebens- und Kulturgemeinschaft der Städte. Die Intention ist jedoch eher in einer länderübergreifenden Versöhnung und dauerhaften Friedensordnung in Europa zu sehen. Die Hanse wurde neu begründet, um den grenzüberschreitenden Hansegedanken wieder zu beleben, das Selbstbewußtsein der Hansestädte zu fördern und die Zusammenarbeit zu entwickeln. Die handelspolitische Bedeutung tritt klar hinter die touristischen und historisierenden Aspekte zurück.

Abb. 22: Westfälischer Hansebund

Darüber hinaus gibt es seit dem 25. Juni 1983 die Westfälischen Hansetage. Dort soll versucht werden, die Attraktivität der alten Hansestädte zu steigern. Die historische Grundlage dafür ist die Tatsache, daß es vorwiegend Kaufleute aus Westfalen waren, die auf ihren Handelszügen zur Ostsee die in der Mitte des 12. Jahrhunderts gegründete Stadt Lübeck besiedelten und von dort über Riga und Nowgorod den russischen Handelsraum erschlossen. Bei dieser Ostkolonisation spielten Kamener Kaufleute eine besondere Rolle.

Textquellen:

Badermann, Robert, Die Hanse und Kamen, in Springinsfelt, Kamener Hefte für Geschichte und Gegenwart, Kamen 2019

Koppe, Wilhelm, Lübeck-Stockholmer Handelsgeschichte im 14. Jh., Neumünster 1933

Ohler, Norbert, Historisches Lexikon Bayerns, darin: Reisen (Mittelalter)

Pröbsting, Friedrich, Geschichte der Stadt Camen und der Kirchspielsgemeinden von Camen, Hamm 1901

Scheuch, Manfred, Historischer Atlas Deutschland, Vom Frankenreich bis zur Wiedervereinigung, Wien 1997

Bildquellen:

Abb. 1: Breitunger Rennweg Metilsteiner (talk) in Wikimedia

Abb. 2. Grafschaft Mark im 15. Jh., Wikimedia Commons

Abb. 3. Karte der Vereinigten Herzogtümer Jülich Kleve Berg (1540), Wikimedia Commons

Abb. 4. Hansekogge, H.J. Draeger | Boyens Buchverlag, „Hanse anschaulich“

Abb. 5. Die Altstadt Lübecks, Photo Carsten Steger, Wikipedia

Abb. 6: Grundriß der Altstadt Kamens, in: Theo Simon, Kleine Kamener Stadtgeschichte, Dortmund 1982

Abb. 7: Das erste Kamener Kreuz, in: Heinz Stoob, Hrsg., Westfälischer Städteatlas: Kamen, Dortmund 1975

Abb. 8: Gedenkstein Werner Bund, Photo Klaus Holzer

Abb. 9: Der Staat des Deutschen Ordens zwischen 1260 und 1410, Wikimedia Commons

Abb. 10: Die Marienburg, Gregy für Wikimedia

Abb. 11: Lübeck-HeiligenGeist-Hospital, Lübeck Tourismus

Abb. 12: Johannes de Camen, Photo Klaus Holzer

Abb. 13: Lübecks Insellage mit Fischerstraße, Quelle unbekannt

Abb. 14. Königliche Hoheit im Hermelin (Winterfell), Quelle unbekannt

Abb. 15. Das Heilig-Geist-Spital in Kamen, Stadtarchiv

Abb. 16. St. Severinskirche Kamen (Pauluskirche), ca. 1840, Stadtarchiv

Abb. 17. Tyske Brygge Norwegen, Gatm, Wikipedia

Abb. 18. Stockfisch, Rufus 46, Wikipedia

Abb. 19. Kamener Siegel von 1346, Stadtarchiv

Abb. 20. Wenzel Hollar, Holländische Handelsschiffe (Fleute), Wikipedia

Abb. 21. Zwolle Thorbeckegracht, Kleuske, Wikipedia

Abb. 22. Westfälischer Hansebund