(Dieser Artikel ist eine Überarbeitung und Erweiterung des Artikels „Das Kriegsende in Kamen“ vom April 2015)

von Klaus Holzer

„Der Angriff am folgenden Sonnabend ist der schrecklichste. … Wir liegen allein im Keller. … 25 qualvolle Minuten dauert der Angriff, Welle auf Welle, Verband auf Verband fliegt an. Man glaubt, die letzten Augenblicke seien gekommen.“ Das schreibt eine 16jährige Kamener Schülerin am 25. Februar 1945 in ihr Tagebuch. Und fährt am 10. April fort: „Heute früh rollen amerikanische Panzer ein. Infanterie war in unserem Keller. Ich hatte wohl Herzklopfen, aber zu uns waren sie sehr anständig.“

Die Amerikaner gingen mit ihren Gewehren im Anschlag durch alle Häuser auf der Suche nach Nazis, nach Wehrmachtssoldaten. Eine 22jährige Augenzeugin erinnert sich: „[Wir] waren im Luftschutzkeller des Nachbarhauses Burgstraße 5 und warteten auf den Einmarsch der feindlichen Truppen. Am Stadtrand wurde gekämpft. Einschläge von Granaten und Gewehrkugeln waren zu hören. Niemand traute sich vor die Tür. Alle hatten Angst. … Totenstille lag jetzt über der Stadt. Die Sonne schien strahlend vom Himmel. Da kamen plötzlich amerikanische Soldaten mit vorgehaltenen Gewehren vom Marktplatz her auf die Lämmergasse hinunter direkt auf unser Haus zu. … Der Amerikaner sagte zu uns: „Ich bin Jude“, und schaute uns böse an. Getan hat er uns nichts.“ Im Gegenteil gab es viel Schokolade und auch aus Armeerationen floß Essen an die Besiegten.

Beiden ist gemeinsam der Schrecken über den Krieg und die Ungewissheit über das, was kommen würde. Und die Erleichterung über das glimpfliche Ende, das von den Besatzern angesichts der Greueltaten der Nazis nicht zu erwarten gewesen war.

Vorausgegangen waren schwere letzte Gefechte. Nach den verheerenden Luftangriffen von Ende Februar und dem absehbaren Ende, nämlich der Niederlage Nazi-Deutschlands, errichtete der Kamener Volkssturm dennoch an allen großen Einfallstraßen mächtige Panzersperren, am Bahnübergang in der Nähe des damaligen Cafés Schneider, bei Jackenkroll an der Hammer Straße und auch auf der Lünener Straße. Besetzt wurden diese Sperren von alten Volkssturmmännern und Hitlerjungen, die in Schnellkursen notdürftig im Gebrauch von Panzerfäusten unterrichtet worden waren und keine Chance gegen die anrückenden Amerikaner hatten. Die Wehrmachtsoldaten hatten sich mit Zivilkleidung versorgt und viele eingefleischte Nazis aus Verwaltung und Politik hatten schon Fersengeld gegeben.

Noch in den letzten Tagen des Kriegs sprengten deutsche Soldaten die Autobahnbrücke an der Hammer Straße. Ein Soldat wollte mit seiner Panzerfaust die aus Hamm anrückenden Amerikaner aufhalten. Am (heutigen) Kreisel an der Hammer Straße/Oststraße wurde eine Panzersperre errichtet, aus allem, was sperrig war: Bäume, Eisen, Abfälle usw. Es hieß: Wenn die Amis kommen, dann lachen sie sich 10 Minuten lang kaputt, dann räumen sie sie in 10 Sekunden weg. Und so kam es dann auch.

Einzelne Wehrmachtssoldaten hatten in einem der Kastanienbäume in der Gartenstadt ein „Krähennest“ gebaut und von dort den ersten amerikanischen Panzer, als man ihn von dort aus erkennen konnte, mit einer Panzerfaust abgeschossen. Er mußte von dort abgeschleppt werden.

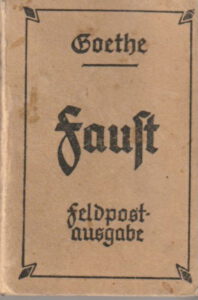

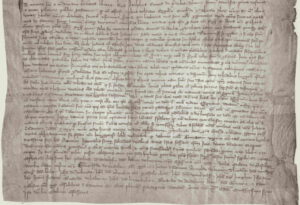

Und selbst, als allen klar war, daß der Krieg verloren war, gab es immer noch SS-Streifen, die in ihren Autos durch Kamen rasten und Fahnenflüchtige suchten. Viele Kamener fanden noch Anfang April anonyme Flugblätter in ihren Briefkästen und Vorgärten, in denen die SS-Leute denen Tod und Vergeltung androhten, die vor den anrückenden Feinden den „weißen Fetzen“ zum Fenster heraushängen würden. Mit den Fahnenflüchtigen machten sie im Trichter hinter der ehemaligen VfL-Turnhalle „kurzen Prozeß“, d.h., sie erschossen sie kurzerhand, ohne jedes Gerichtsurteil. Und weil Tiefflieger während des Tages auf alles schossen, was sich bewegte, mußten Kriegstote in der Morgendämmerung beerdigt werden. Ob die Oberste Heeresleitung gehofft hatte, daß Goethes Faust im Tornister der Soldaten neben Bildung auch Humanität vermitteln könnte? Dann hätte man vielleicht selber mit gutem Beispiel vorangehen müssen. Bei den auch in Kamen wütenden, mordenden SS-Banden war diese Hoffnung offensichtlich vergeblich.

Abb. 1: Hoffnung Goethe?

Anfang April vereinigten sich die 1. US-Armee von Norden und die 9. US-Armee von Süden kommend unter General Bradley bei Lippstadt, unterstützt von den aus Wesel kommenden Briten. Das bedeutete, daß das Ruhrgebiet eingekesselt war, der Zusammenbruch direkt bevorstand. US-Truppen rückten über Hamm und Overberge auf Kamen. Noch einen Tag vor der Übergabe Kamens beschoß die US-Artillerie die Stadt mit Stör- und Warnfeuer. Alle Kamener suchten Schutz in Kellern und Bunkern. Wer es schaffte, rannte in die Unterstände in der Bergehalde auf Grillo I/II. Dort fanden 4000 Menschen Schutz, immerhin an die 30% der Kamener Bevölkerung. Manche Kamener brachten wegen des Daueralarms und weil ihre Häuser beschädigt oder schon zerstört waren, mehrere Tage am Stück unter der Halde zu.

Ellen Schaub, eine alte Kamenerin mit phänomenalem Gedächtnis, 2021 84-jährig gestorben, erinnerte sich lebhaft an diese letzten Tage. „Wenn es Fliegeralarm gab, und das war gegen Kriegsende ziemlich oft, rannten wir, so schnell wir konnten, in den Keller des Nachbarhauses, zu den Grevels. Der war sicherer als unser eigener. Noch sicherer war freilich der von Dr. Diese, schräg gegenüber im Haus Nr. 10. Unter der ins Hochparterre führenden Treppe war eine kleine Tür, die in den Kohlenkeller führte. Dort paßten auch mehr Leute rein. Und wenn wir glaubten, genug Zeit zu haben, um uns richtig in Sicherheit zu bringen, ging es durch die Kirchstraße, über die Koppelstraße, an der Badeanstalt vorbei in den Hemsack. Dort mußten wir über die Seseke springen, dann konnten wir uns in den Zechenstollen flüchten. Oft war dort schon halb Kamen versammelt.“

Und auch wenn es dort immer eine Ausnahmesituation war, die menschliche Natur ließ sich doch nicht ändern. So erinnert sich Frau Schaub an eine stattliche Frau, Line, die selbst in einer solchen Situation, wo es doch ums bloße Überleben ging, noch auf ihren besonderen Stand bedacht war. „Ich erwarte einen Sitzplatz. Ich bin die Mutter eines Ritterkreuzträgers.“ Tja, was sollte man da machen?

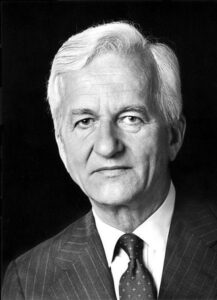

Der Tag des Kriegsendes in Kamen war auch der Tag der Befreiung der vielen Zwangsarbeiter in der Region. Besonders schrecklich war der „Heerwurm“, der sich kurz vorher, am Karfreitag, 30. März 1945, von Lünen her durch Kamen bewegte, über die Koppelstraße und den Bahnübergang nach Heeren, 20 000 Gefangene und Flüchtlinge. Sie waren total zerlumpt, heruntergekommen und ausgehungert, oft nur mit Lappen an den Füßen. Über dem Zug hing bedrückend der Geruch von Karbol und Desinfektionsmitteln. Eskortiert wurde der schnell so genannte „Russenzug“ von ein paar Dutzend klappriger deutscher Landesschützen, erinnert sich der Journalist Otto Birkefeld später.

Abb. 2: Otto Birkefeld

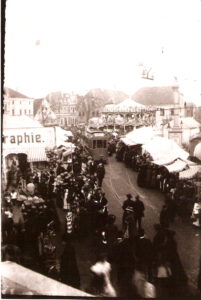

Er war auch derjenige, der die Stadt Kamen am Dienstag, 10. April 1945, um 13.10 Uhr, den Amerikanern übergab. Dieser Tag war ein strahlender, wolkenloser Frühjahrstag, wie wir ihn gerade wieder erleben, alle Rolläden und Jalousien der Häuser am Markt geschlossen, kein Mensch draußen, keine weiße Fahne zu sehen. Doch die bisher zahlreich an den Häusern hängenden Fahnen mit dem Hakenkreuz – das schwarze Hakenkreuz im weißen Kreis im roten Feld: schwarz-weiß-rot – waren plötzlich alle verschwunden, man bereitete sich auf die Nachkriegszeit vor, auf eine Karriere als – höchstens – Mitläufer, wenn nicht gar Widerständler. Und gewußt von den Greueln der 1000 Jahre hatte man natürlich nichts.

Am 11. April begann für Kamen die Nachkriegszeit. Aber noch in den letzten Stunden vor der Stadtübergabe fielen in der Stadt durch Kampfhandlungen aus der Luft 12 Soldaten und bei Erdkämpfen auf Plätzen und Straßen 23 Soldaten und Volkssturmmänner. „Die Verluste der Amerikaner beliefen sich noch nicht auf ein halbes Dutzend Mann,“ erinnert sich Birkefeld.

Birkefeld befand sich an diesem Dienstag zusammen mit einem Polizeileutnant und zehn Mann im (alten) Rathaus. Bei ihnen befand sich noch eine Angestellte des Standesamtes, die immer wieder die Luftalarmsirene bediente. Als die Besatzung des Rathauses die amerikanischen Panzer, aus der Weißen Straße kommend, langsam, aber laut rasselnd auf den Markt vorrücken sah, wußte zuerst keiner, was nun zu tun war. Dann sagte der Polizeioffizier zu Birkefeld: „Sie sprechen doch Englisch. Gehen Sie mal dahin und sprechen Sie mit den Amerikanern.“ Die standen inzwischen mit aufgepflanzten Bajonetten, dennoch relativ locker, vor ihren Sherman-Panzern und hatten sich Zigaretten angesteckt. Als Birkefeld das sah, steckte er sich seine Pfeife an und ging langsam auf die Eroberer zu. Mancher erzählte auch, daß Birkefeld eine gerollte Zeitung in die Luft hielt, seine weiße Fahne der Kapitulation. Sein spontaner Entschluß, sich die Pfeife anzuzünden, brach das Eis und rettete Kamen womöglich vor weiterer Zerstörung. Er übergab die Stadt dem Sieger bedingungslos. Aber noch wochenlang standen verlassene Geschütze und zerstörte Panzer am Stadtpark, am südöstlichen Stadtrand und an der Ecke Dortmunder Allee. Und überall lag Munition herum, häufig noch scharf. Trümmerhaufen und scharfe Munition – welcher Junge hätte der Attraktivität eines solchen „Spielplatzes“ widerstehen können? Wer sah schon die Gefahr?

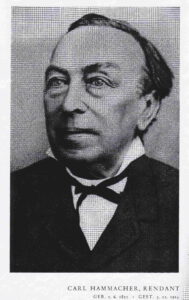

Abb. 3: Gustav Adolf Berensmann

Als Kamen eingenommen war, wurden zuerst zwei Englischlehrerinnen des Gymnasiums, Maria „Pussy“ Ahmer (manche nannten sie auch „Mieze“ oder war es umgekehrt?) und Eleonore Friedrichs, meistens kurz Ellen gerufen, als Dolmetscherinnen ins Rathaus zitiert. Der erste Stadtkommandant erwies sich als großzügig und weitherzig. Er ernannte umgehend ein kleines Ratsherrenkollegium, da an Wahlen nicht zu denken war. Gustav Adolf Berensmann (1886-1964), der schon vor der Naziherrschaft Kamener Bürgermeister gewesen war, mußte jetzt als kommissarischer Bürgermeister ab dem 20. Mai (BM bis zum 31. Mai 1946) den Sonderauftrag umsetzen, alle ehemaligen Nazis unter dem Schiefen Turm zum Schippen und Füllen der Bombentrichter in Kamen einzubestellen, wo sie dann für jedermann sichtbar mit Hacke, Schaufel und Schubkarre malochen mußten.

Abb. 4: Valentin Schürhoff

Valentin Schürhoff (1891 – 1987), als alter Sozialdemokrat und Gewerkschafter ebenfalls unbelastet, wurde zum Beigeordneten, d.h., stellvertretenden Bürgermeister und nach der Besichtigung von Monopol zum Obmann der Schächte Grillo berufen. Schon am 29. April 1945 übergaben die Amerikaner Kamen den Briten, da nach der Aufteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen die Stadt in der britischen Zone lag.

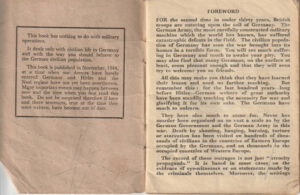

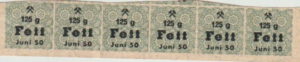

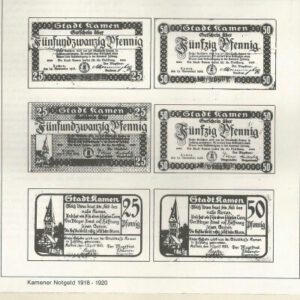

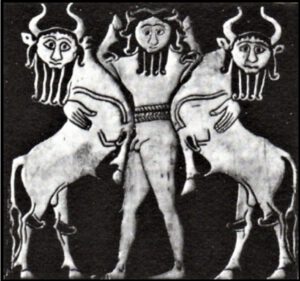

Abb. 5: Wie mit den Besiegten umgehen?

Und an diesen zwei Tagen, dem 24. und 25. Februar 1945, wurde viel zerstört. Das Ergebnis von etwa 2000 Bomben und Minen aller Kaliber: 245 Tote, die Toten des ersten Angriffstages waren noch nicht beerdigt, als die zweite Angriffswelle erneut viele Tote forderte; 125 Gebäude waren vollständig zerstört, 111 sehr schwer, 350 leicht beschädigt. Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser brach zusammen. An Straßenbahn-, Eisenbahn- und Autobusverkehr war nicht zu denken, da Schienenstränge, Wagen, Brücken, Autobahnen und Betriebsbahnhöfe mehr oder minder stark zerstört waren, z.T. auch durch die sich zurückziehenden deutschen Truppen. Telephon- und Funkverbindungen waren für Deutsche gesperrt. Selbst noch über das Grubenunglück vom 20. Februar 1946 erfuhr Birkefeld nur über BBC London auf Englisch.

Abb. 6: Bombentrichter in Kamen, Februar 1945

Die Wasserleitungen waren immerhin schon am 22. April wiederhergestellt, die Busse konnten Mitte Mai schon wieder durchgängig ihre Strecken befahren, die Straßenbahn erst im Sommer wieder, weil es dauerte, gesprengte Brücken, die die Schienen blockierten, zu beseitigen. Gas gab es erst wieder ab Ende Mai 1946. Und weil sich auf den Aufruf zu freiwilliger Räumarbeit nicht genügend Leute gemeldet hatten, erfolgte am 24. April die Anordnung des Bürgermeisters Ernst Fromme, der von September 1944 bis zum 19. Mai 1945 als kommissarischer Bürgermeister amtierte: „Antreten um 7.30 Uhr mit Spaten oder Schüppe an der Post.“

Abb. 7: Getroffen: Kamens Wahrzeichen

Der Schiefe Turm war demoliert, die Kirche Hl. Familie wies an der Ostseite ein großes Loch auf, unersetzliche Kunstwerke waren zerstört, Krankenhaus, Bahnhof, Altersheim, die Druckerei der „Kamener Zeitung“, die VfL-Turnhalle, das damalige Realgymnasium zu einem großen Teil und der Kindergarten der evangelischen Gemeinde waren schlimm getroffen. Und, schlimmer, es gab 245 Tote.

Abb. 8: Getroffen: Die Pfarrkirche Hl. Familie

Trotz des Grauens des Krieges und der Zerstörungen in der Stadt gab es weiterhin Menschen in Kamen, die unerschütterlich an den Führer glaubten. Bei einem Hausbesuch erlebte ein Kamener Pastor eine 80jährige, die sagte: „Mein letztes Wort ist: Heil Hitler! Dies ist mein allerletztes Wort. Ja! Und den Führer halte ich für meinen Heiland und den Erlöser der Welt.“

Aber für die Überlebenden fing ein neues Leben an. Die anfangs schon zitierte Zeitzeugin sagte: „Zum ersten Mal seit Wochen konnte ich wieder in meinem eigenen Bett schlafen. […] Wir wußten sicher, der Krieg ist für uns vorbei.“

In einer Verfügung der Militärregierung vom 19. April 1945 hieß es: Die Glocken dürfen nicht läuten; nur morgens 6.50 Uhr und abends 5.50 Uhr, wo sie die Ausgehzeit ein- und ausläuten. Außerhalb dieser allgemeinen Ausgehzeit dürfen nur solche Personen die Straße betreten, die einen Paß der Militärregierung haben.

Abb. 9: Ausgangspaß

Daß selbst während einer Zeit des Schreckens komische Slapstickeinlagen passieren, beweist die Geschichte vom „wertvollen Bunker“: „An der Hammer Straße lagen in einem Waldbunker […] rund 50 000 (!) Flaschen alter französischer Cognac-Marken berühmter Häuser. […] Es gelang damals noch in letzter Stunde, die „wertvollen Bunker“ restlos zu räumen, sie unter Beschuß zu bergen, zum Pütt zu schaffen und sie nach Einbruch der Dunkelheit preiswert abzusetzen. Die Folge: Viele der guten Spirituosen entwöhnten männlichen und weiblichen Kamener erlebten den Tag der Uebergabe (sic) nicht so nüchtern, wie es hätte sein sollen.“ Angesichts der nächtlichen Ausgangssperre nicht ungefährlich. Menschlich-Allzumenschliches.

Und Birkefeld berichtet auch über eine Südkamener „Selbstrettungsaktion“: „Sie (Anm.: die Südkamener) hatten das dicht neben dem heutigen Ehrenmal „in ruhmreicheren Tagen“ errichtete steinerne Ehrenzeichen, die Gemeinde habe ihrem Führer bei der letzten Wahl hundertprozentig ihr „Ja“ gegeben, bei Nacht und Nebel verschwinden lassen.“

Kamen, wie ganz Deutschland, mußte von vorn anfangen, neu aufgebaut werden. Die Narben kann man heute noch im Stadtbild erkennen, an den unbedeutenden Bauten aus der Nachkriegszeit, als es, verständlicherweise, vor allem um Wiederaufbau und weniger um Denkmalschutz oder gar Ästhetik ging.

Und es war schwer, Kamen aufzubauen. Es fehlte an allem: Wohnungen, Heizung, Wasser, Kanalisation, Kleidung und, am wichtigsten, an Nahrung. Die Winter waren kalt. Hamstern wurde überlebenswichtig, Tauschhandel wie im MA wurde wieder Standard.

Und weil die Situation so verzweifelt war, aber jeder überleben wollte und alles, aber wirklich alles dafür unternahm, hatte der Kölner Erzbischof Kardinal Frings das richtige Gespür, als er für die Silvesterpredigt 1946 in Köln-Riehl das siebte Gebot zum Thema nahm und verkündete: „ Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise, durch seine Arbeit oder durch Bitten, nicht erlangen kann.“ Damit sanktionierte er den Kohlenklau, der damals von vielen als Überlebenssport betrieben wurde, und schnell auf alles andere ausgeweitet wurde. Mundraub war überlebenswichtig geworden. Und sogleich war für das Stehlen aus blanker Not ein neues Wort geboren: „fringsen“. Und auch „organisieren“ wurde mit einen neuen Bedeutung belegt. Kungeln und tauschen mußten, wo noch nicht bekannt, erlernt werden. Zivilisatorische Errungenschaften gingen verloren.

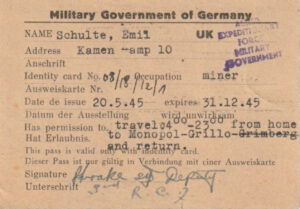

Noch mehrere Jahre lang gab es Lebensmittel nur auf Marken, wobei Bergleute wegen ihrer Bedeutung fürs Gemeinwohl (auch der Briten) und ihrer schweren Arbeit besondere Zuteilungen erhielten, vor allem an Fett. Damals wichtig, heute verpönt.

Abb. 10 & 11: Lebensmittelmarken

Aber auch Denunziation zu eigenem Vorteil war nicht selten. Erfindungsgabe und häuslicher Fleiß verhalfen auch zu neuer Kleidung: Uniformen wurden zu Zivilanzügen, Nazifahnen zu „flammendroten Glockenröcken“ und „aus den weißen Feldern der schwarzen Rune [wurden] aparte ärmellose Blüschen […].“ Und es strömten Flüchtlinge in die Stadt, die im Osten alles verloren hatten, nur mit einem „Rucksack“ in Kamen eintrafen (daher die „Rucksacksiedlung“ im Kamener Osten, was sich auch in den Straßennamen widerspiegelt). Die Einheimischen empfanden sie als Eindringlinge, die ihnen alles Knappe weiter verknappten. „Die sind Flüchtlinge“, hieß es nur zu oft mit einem verächtlichen Unterton, wenn irgendetwas nicht im Sinne der Einheimischen war.

Deutlich verbesserte sich die Situation dann ab Sommer 1948. Am 10. Juli, vor Beginn der 700-Jahrfeier der Stadt Kamen, kam die erste Hilfslieferung mit 100 CARE-Paketen im Wert einer 1.000-Dollar-Spende aus einem kleinen amerikanischen Städtchen in Nebraska, des Bloomfielder Hilfskomitees an. Viele Bloomfielder packten auch aus reiner Nächstenliebe privat Pakete. Bauer Vogt aus der Derner Straße holte sie vom Güterbahnhof, den Kamen damals noch hatte, und brachte sie zum Rathaus, wo sie verteilt wurden.

Abb. 12: Carepakete

Bei einem Besuch in Kamen brachte der US-amerikanische Kongreßabgeordnete Arthur Stefan Konsumwaren wie Kaffee, Schokolade und Fleischkonserven mit. Begleitet wurde er von General Lucius Clay, dem damaligen Militär-Gouverneur der US-Zone in Deutschland. „Kongreßmitglied Stefan hielt eine interessante Rede, in der er die Stadt Bloomfield vorstellte und die Adoption Kamens begründete. Die Deutschen waren überglücklich und viele von ihnen hatten Tränen der Dankbarkeit für die Großzügigkeit Bloomfields und das Geschenk der CARE-Pakete in den Augen“, schrieb Clay an die Bürger von Bloomfield. Dabei war diese Patenschaft eigentlich ein Versehen, hatte Bloomfield doch nur 1500 Einwohner, Kamen gut zehnmal so viele, ohne die Flüchtlinge.

Eine Sonderkommission verteilte die Hilfslieferungen an bedürftige Kamener. Kamens Bürgermeister Rissel und Stadtdirektor Heitsch teilten dies Claude Canaday, dem Begründer des Hilfswerks in Bloomfield, im Sommer 1948 mit. Im Laufe der Jahre kamen Hunderte Sendungen in Kamen an. Wie lange das genau ging, weiß keiner mehr, aber wohl bis Anfang der 50er Jahre.

Die meisten Kamener, wie wohl auch die meisten Deutschen, empfanden diese Zeit vor allem als Niederlage. Man hatte den Krieg verloren, das Gefühl herrschte noch bis lange in die junge Bundesrepublik Deutschland hinein. Aber dann kam der 8. Mai 1985. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker (1920 – 2015) hielt im Plenum des Deutschen Bundestages eine Rede zum Kriegsende 40 Jahre zuvor. Er sagte: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“

Abb. 13: Richard von Weizsäcker

Jetzt konnte die Niederlage als Befreiung gesehen werden. Jetzt konnte Vergangenheitsbewältigung begonnen werden. Jetzt konnte ein neues Deutschland entstehen. Aus Zerstörung erwächst auch immer Neues.

KH

Quellen:

Frieling, Christian, Neu geordnet, Kamen zwischen Kriegsende und Kommunalreform, Kamen 2001

Goehrke, Klaus, Burgmannen, Bürger, Bergleute, Eine Geschichte der Stadt Kamen, Kamen 2010

Hellkötter, Wilhelm, Aufzeichnungen kurz nach Kriegsende

Holtmann, Everhard, Hrsg., Nach dem Krieg – vor dem Frieden, Der gesellschaftliche und politische Neubeginn nach 1945 im Kreis Unna, Köln 1985

Keller, Klaus, Das Kriegsende in unserer Heimat

Kistner, Hans-Jürgen (Bearb.), Kamen in den Luftschutz-Tagesmeldungen 9.4.1943 bis 4.4.1945

Kistner, Hans-Jürgen (Bearb.), Aufstellung über die Zahl der Todesopfer im Kriege 1939/45 durch den Luftkrieg in Kamen

Potthast, Walter, Persönliche Erinnerungen

Schaub, Ellen, Persönliche Erinnerungen

Westfälische Rundschau WR, 9.4.1965, 15.4.1965, 4.5.1965, 21.5.1965, 22./23.5.1965, 10.4.1970, 10.4.2010

Hellweger Anzeiger (HA), 1.4.1995

Abbildungen:

Archiv Klaus Holzer: 1, 5, 9, 10, 11

Stadtarchiv: 2, 4, 6, 7, 8, 12

Familie Berensmann: 3

Bundesarchiv: 13