von Klaus Holzer

In unserer Vorstellung gibt es kaum etwas Trockeneres als Verwaltungsbeamte. Sie verfahren streng nach Recht und Gesetz, neigen zu bürokratischem Verhalten, treiben uns manchmal zum Wahnsinn, dennoch geht es ohne sie nicht.

Ganz anders der Künstler. In allem scheint er das Gegenteil des Bürokraten zu sein. Große Freiheit und Gestaltungskraft aus ihm selber heraus, gewonnen aus sich selbst auferlegten Regeln, treiben ihn zu schöpferischem Tun.

Und es scheint ausgeschlossen, daß sich diese einander widersprechenden Eigenschaften in einer Person verbinden können. Und doch ist es vorgekommen, in Kamen: der frühere Kamener Stadtdirektor Fritz Heitsch war beides.

FH wurde am 23. Juni 1900 in Elberfeld (heute Stadtteil von Wuppertal) geboren, gerade noch rechtzeitig, um im Ersten Weltkrieg als Soldat zu dienen. Sein Vater war Prof. Louis Heitsch, Bildhauer und Oberlehrer an der Handwerker– und Kunstgewerbeschule in Elberfeld. Anders als nach seiner Herkunft zu erwarten gewesen wäre, wurde Fritz, nachdem er aus dem Krieg zurückgekehrt war, Bergmann auf der Zeche Sachsen in Heessen, wo er fast zwei Jahrzehnte arbeitete, mehrere davon als Betriebsrat. 1922 trat er in die SPD ein.

Ende der 1930er Jahre inhaftierten ihn die Nationalsozialisten im KZ Schönhausen in Bergkamen, von wo er nach kurzer Zeit in das Lager Wittlich/Mosel verlegt wurde. Als echter Sozialdemokrat hatte er sich geweigert, mit „Heil Hitler“ zu grüßen.

Während dieser Zeit als Gefangener entsann er sich seiner Kindheit in einer Künstlerfamilie und fand zur Kunst, die es ihm ermöglichte, diese belastende Zeit ohne größere Schäden an Körper und Geist zu überstehen. Aber er machte es sich nicht leicht, er wählte den schweren Weg, er brachte sich das zu seiner Kunst notwendige Handwerk selber bei. Und für seine Plastiken nahm er nicht die leichter zu bearbeitenden Werkstoffe wie Holz oder Töpferton, sondern den spröden Mergelton, aus dem auch Ziegel gefertigt werden.

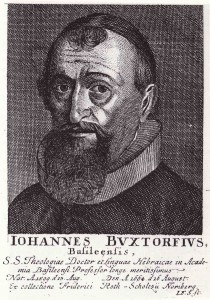

W. Becker, Büste Fritz Heitsch, 1943

W. Becker, Büste Fritz Heitsch, 1943

Nach der Zeit in Wittlich war er gesundheitlich angeschlagen und kam dennoch, wieder zurück in der Heimat, erst einmal als Sanitäter an die Westfront, nach seiner Entlassung 1940 ins Knappschafts-krankenhaus nach Hamm, wo er seine künstlerische Tätigkeit wieder aufnahm. Schon 1942 war er an einer Ausstellung in Hamm beteiligt. 1943 wurde er an die Landwehr überstellt. Inzwischen war seine künstlerische Begabung sogar den Nazis aufgefallen, die ihn bisher alsSozialisten diskriminiert hatten. In der Wochenschau vom 20. Oktober 1943 wird FH als „Kumpel auf einer deutschen Zeche“ porträtiert, der „ein guter Bergmann“ sei, der „seine freie Zeit als Bildhauer“ verbringe. So benutzten sie ihn, den sie wenige Jahre zuvor noch ins KZ gesteckt hatten, nun für ihre Zwecke.

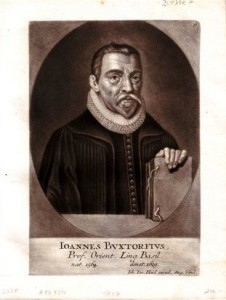

Fritz Heitsch, Bäuerin, o.D. | Mutter mit Kind, o.D.

Fritz Heitsch, Bäuerin, o.D. | Mutter mit Kind, o.D.

Am 25. Mai 1945, gleich nach Kriegsende, ernannte der englische Kommandant von Hamm FH, den sozialdemokratischen Betriebsrat und ehemaligen KZ-Insassen, zum Bürgermeister von Werries, seinem Wohnsitz seit 1923. Das geschah ganz lakonisch auf einem etwa 5 cm breiten Streifen Papier, mit Schreibmaschine geschrieben: „Hereby I appoint Herr Heitsch Bürgermeister of Werries.“ Nur ein Jahr später bestellte ihn derselbe englische Kommandant zum Amtsbürgermeister des Amtes Rhynern. Den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machte er, als Hubert Biernat, damals Landrat in Unna, ihn zu sich ins Kreishaus holte. Doch schon 1948 wurde er für 12 Jahre zum Stadtdirektor in Kamen gewählt.

In diese Zeit fallen Kamens erste größere Industrieansiedlungen: Kettler, Winkelhardt, GZK, mit Paul Vahle fuhr er einen ganzen Sonntagnachmittag lang durch Kamen, bis dieser ein passendes Grundstück gefunden hatte. Wie weitsichtig dieses Handeln war! Vahle ist heute eines der innovativsten Unternehmen in Kamen, ein Vorzeigebetrieb, Weltmarktführer auf seinem Gebiet, der berührungslosen Stromübertragung. Bei all diesem Handeln stand FH unter dem immensen Druck der „Waschkauenfraktion“, die sich sorgte, daß dem Bergbau Arbeiter verloren gehen könnten, die die Arbeitsplatzkonkurrenz fürchtete. FH war der Weitsichtigere.

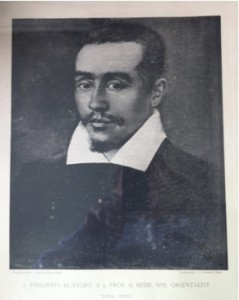

In diese Zeit fiel die schwierige Aufgabe des Wiederaufbaus der teilweise zerstörten Stadt. Man sollte also meinen, damit war FH ausgelastet. Doch fand er immer noch Zeit für seine Plastiken, vielleicht brauchte er sie auch, um zwischen all den schweren Entscheidungen jener Zeit Luft zu schnappen. Sein Thema waren immer wieder die Erfahrungen seiner frühen Jahre: Bergmann, Bäuerin, Mutter mit Kind, sie alle Figuren, denen man ansah, daß sie in ihrem Leben immer kämpfen mußten. Für ihn war die Frage nie, die damals die Künstler umtrieb: figürlich oder abstrakt? Seine Erfahrungen waren konkret, sie mußten konkret dargestellt werden. Sie sollten die Lebenswirklichkeit widerspiegeln.

Fritz Heitsch, Bergmann, o.D. | Bergmann, o.D.

Fritz Heitsch, Bergmann, o.D. | Bergmann, o.D.

In den 1950er Jahren traf er auch mit bekannten Künstlern unserer Region zusammen: Max Schulze-Sölde, Fritz und Eberhard Viegener, Hans Güldenhaupt, Lutz Ante, Heinz Wittler, u.a.

Als wäre es noch nicht genug, sich als oberster Verwaltungsbeamter und als ein anerkannter Künstler in Kamen zu verewigen, wurde er auch noch zum Mäzen einer jungen Künstlergeneration. Helmut Meschonat, ein entfernter Verwandter, ebenfalls aus Werries nach Kamen gekommen, Ulrich Kett und Heinrich Kemmer gründeten 1959 die Künstlergruppe „Schiefer Turm“, als deren, heute würde man sagen, Manager der umtriebige Emil Künsch auftrat. Diese drei Künstler brauchten dringend ein Atelier, in dem sie ihre großformatigen Arbeiten anfertigen konnten. Emil Künsch wandte sich mit der Bitte um Hilfe an die Stadt und fand in FH jemanden, der das Verständnis für dieses Bedürfnis sogleich in die Tat münden ließ. Jetzt wurde der Dachboden des Amtsgerichts, des heutigen Hauses der Kamener Stadtgeschichte, von den Beteiligten in Gemeinschaftsarbeit in ein Atelier verwandelt. Und weil FH an der Gruppe ein persönliches Interesse nahm, wurde er gleichzeitig Mitglied und stellte ab 1961 mit den Jungen zusammen aus.

Fritz Heitsch, Sohn Klaus, ca. 1945

Fritz Heitsch, Sohn Klaus, ca. 1945

Und auch in anderer Hinsicht half er ihnen, ihren Weg in die Kunst zu finden, indem er sie mit den arrivierten Künstlern aus seiner Bekanntschaft zusammenbrachte, was ihnen immer wieder neue Impulse verlieh.

Daß er gleichzeitig auch ein guter Verwaltungschef gewesen sein muß, beweist die Tatsache, daß er 1961 für eine zweite zwölfjährige Amtsperiode als Stadtdirektor gewählt wurde. In dieser Funktion wurde er zum Vorsitzenden des Deutschen Städtebundes im Regierungsbezirk Arnsberg gewählt, er, der Sozialdemokrat, von einer CDU-Mehrheit!

Doch 1963 erlitt er einen Schlaganfall und war fortan nicht mehr in der Lage, sein Amt auszuüben. Am 28. Februar 1965 schied er offiziell wegen Erreichens der Altersgrenze aus. Seine Gesundheit hatte ihn zwar im Stich gelassen, doch von der Kunst ließ er nicht. Sie war der Trost seiner letzten Lebensjahre.

Am 28. Januar 1971 starb Fritz Heitsch in Kamen und wurde auf dem alten Friedhof an der Friedhofstraße beigesetzt.

Seine Plastiken stehen heute überwiegend in privaten Sammlungen, doch sind einige auch in öffentlichen Instituten untergebracht. Sein Sohn Klaus Heitsch hat eines der für FH typischen Motive dem Kamener Haus der Stadtgeschichte geschenkt. Hier hat der „Bergmann“ seinen Platz in der Vitrine neben dem Stollen gefunden, den Kamener Bergleute hier eingerichtet haben, damit die Erinnerung an das nicht verlorengeht, was Kamen 110 Jahre lang geprägt hat, im guten wie im schlechten, der Bergbau.

KH