Teil II: Sterben

von Klaus Holzer

Friedhöfe und Beerdigungswesen in Kamen

Das Leben sagt immer zugleich: Ja und Nein.

Er, der Tod, ist der eigentliche Ja-Sager. Er sagt nur: Ja.

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)

Wo es Leben gibt, ist der Tod nicht weit. Geboren und gestorben wird immer. Man muß sich also Gedanken machen, wie man mit solchen, immer wiederkehrenden Ereignissen umgeht: Geburt, Heirat, Tod. Und so bleibt es natürlich nicht aus, daß sich allmählich Rituale herausbilden, die auf die immer gleichen Vorgänge anzuwenden sind. Was macht man mit den Toten? Die einem, als sie noch lebten, lieb und teuer waren? Oder denen man in herzlicher Feindschaft verbunden war? An die man sich erinnern möchte? Oder auch nicht? Egal wie, hier helfen Rituale, sie geben Halt und Sicherheit in ungewissen, schwierigen Situationen. Gibt es ein Leben nach dem Tode, einen Ort, an dem man sich eines Tages wiedersehen wird? Wohin also mit ihnen?

Abb. 1: Friedhofsengel

Im Mittelalter (MA, ma) war der Mensch sehr gottgläubig, der christliche Glaube bestimmte sein Leben von der Wiege bis ins Grab, bestimmte den ganzen Tages- und Jahresablauf, selbst der Tageskalender trug nur die Namen von Heiligen. Beispiele aus Kamen: Der Kamener Bürgermeister wurde im MA immer an Petri Stuhlfeier gewählt: dem 22. Februar; Severinstag: St. Severin war der Kamener Schutzpatron, dem auch die erste große Kamener Kirche geweiht war, sein Tag ist der 23. Oktober. Um diesen Tag herum fand der zweite jährliche Jahrmarkt (damals noch wörtlich ein „Markt“, aber mit Unterhaltungsprogramm, der erste lag an Pfingsten) statt, immer drei Tage vor und drei Tage nach dem Tag des Heiligen (daher ist der Name Severinskirmes auch sehr passend, sie findet i.d.R. am zweiten Wochenende im Oktober statt). Bis in den Alltag hinein regierte die Kirche. Bei der Kirche begraben zu sein, hieß, seine letzte Ruhestätte nahe bei Gott zu finden. Und einen praktischen Nutzen hatte das nebenbei auch noch: Solch ein Kirchhof war in früheren Zeiten immer im Stadtzentrum, d.h., Teil des täglichen Lebens, so sehr sogar, daß Feste und Versammlungen dort stattfanden. Beim täglichen Kirchgang ging man durch die Gräberreihen, sah die Grabsteine, las die Namen, wurde ständig an die Toten erinnert. Der Weg zur Pflege der Gräber war kurz, die Aufgabe im Rahmen der täglichen Verrichtungen en passant, ganz wörtlich, zu erledigen.

Jede Gesellschaft hat ihren eigenen Umgang mit solchen Ereignissen entwickelt. Wie war das in dem kleinen Landstädtchen namens Kamen?

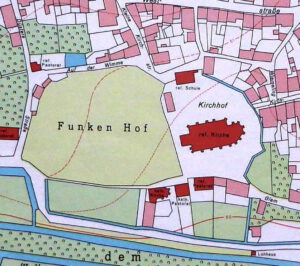

Der erste Kirchhof in Kamen lag um die Severins–, seit 1920 Pauluskirche, herum und war nach allen Seiten durch einen umlaufenden Graben wie durch eine Gräfte geschützt. Aus der Sicht des mittelalterlichen Menschen war dieser Ort der natürliche für Beerdigungen, hier, in der nächsten Nachbarschaft zur Kirche, unter deren Altar i.d.R. Reliquien von Heiligen begraben waren, deren Fürsprache man sich im Jenseits, bei der Auferstehung am jüngsten Tage, erhoffte, war man „nahe bei Gott“. Diesen Ort „einzufrieden“ war auch notwendig, weil in den Gräbern oftmals mehrere Tote übereinandergestapelt begraben waren, d.h., bis dicht unter der Oberfläche, aus Platzmangel. Schließlich befand man sich mitten in der Stadt, sogar in der Keimzelle Kamens (die von der Dunklen Straße im Westen bis zum östlichen Ende des Kirchplatzes reichte, von der Wimme im Norden bis zur Bebauung vor der Seseke im Süden), direkt um die Kirche herum, die vom Grafen von der Mark nach 1100 als Eigenkirche gebaut worden war. Und es gab einen speziellen Grund für diesen besonderen Schutz: überall in der Ackerbürgerstadt lief das Hausvieh herum und zertrampelte Wege, und besonders die Schweine wühlten den Boden auf und fraßen alles, was sie fanden, u.U. auch menschliche Überreste aus den oberen Lagen der Gräber. Diese Gräben konnten Besucher über Brücken bzw. Gitterroste überqueren. Die Brücken waren durch Tore verschlossen, die Gitterroste konnten die Tiere wegen der Zwischenräume nicht überqueren. Diese Gräben waren noch in den 1950er Jahren zu erkennen, besonders am Zugang von der Kirchstraße und der Wilhelmstraße, heute Hanenpatt.

Abb. 2: Kirchhof Stoob

Neben dem Kirchhof an der St. Severinskirche gab es ab 1744 an der Ostseite der Lutherkirche einen weiteren Kirchhof, der ab 1810 vom Lehrer, der gleichzeitig Küster war, als Garten genutzt wurde. Die Kamener Juden hatten ihre eigene Begräbnisstätte außerhalb der Stadtmauer, etwa in Höhe der Häuser 24/26 an der Koppelstraße.

Abb. 3: Der Harmonikaspieler am Haus Nr. 24

In den 1920er Jahren wurden zum Verlegen von Stromleitungen um die Kirche herum Gräben für die Kabel gezogen. Dabei entdeckte man hölzerne Särge, die aber wegen unsachgemäßer Behandlung zu Staub zerfielen. Damit ging Kamen eine große Möglichkeit verloren, Genaueres über Beerdigungs-Traditionen in unserer Stadt zu erfahren.

Abb. 4: Eine Grabplatte der v.d.Reckes in der Turmhalle der Pauluskirche

Es wurde auch in der Kirche beerdigt, doch blieb das adeligen Familien vorbehalten. In Kamen war das die Familie von der Recke, die weit und breit mächtigste und reichste Familie. Sie besaß in Kamen zwei Burgmannshöfe und natürlich Haus Reck in Lerche. Die Familienoberhäupter waren Marschälle und Drosten (auch Truchseß = eines der höchsten Hofämter). Als die Pauluskirche zwischen 1978 und 1982 umfänglich saniert wurde und eine Fußbodenheizung bekam, fand man dabei mehrere Grabplatten der Familie, die jetzt im Kircheninneren bzw. im Turmeingang aufgehängt sind.

In den 1950er Jahren wurde das Gelände des früheren Kirchhofs aufgebuddelt, um die Kanalisation zu Ende zu bringen. Als Kinder spielten wir dort gerne. Dabei fanden wir auch hin und wieder menschliche Knochen, die wir pietätlos schon einmal zum Spielen benutzten. Und von denen wir manchmal auch einen nach Hause mitnahmen. Heimlich.

Abb. 5: Ein Skelett, bei Renovierungsarbeiten Anfang der 1980er Jahre in der Pauluskirche gefunden

Wie oben bereits gesagt, war es sehr eng in der Stadtmitte, weil alle dicht an dicht aneinanderwohnten, Haus an Haus, und die Möglichkeit, die Toten zu begraben, war damit ebenso begrenzt. Als man an die Grenze der Aufnahmefähigkeit aller (zunächst rein konfessionellen) Friedhöfe kam, das war zu Beginn des 19. Jh., mußte man sich also nach einer anderen Stelle in der Stadt umschauen, die als Todtenhof, wie man das damals auch nannte, geeignet war. Zu Beginn des 19. Jh. wanderten überall die „Kirchhöfe“ als „Friedhöfe“ vor die Städte, was auch besser zur protestantischen Vorstellung vom Friedhof als einem Ort der Ruhe und Besinnung der Lebenden paßte. Hinzu kam, daß, neben den lutherischen Preußen, auch die französische Besatzung auf die Verlegung drang. Eine Folge: es gab nicht mehr den (fast) täglichen Kontakt. Buschmann beklagt die Tatsache, daß der neue Friedhof, heute ist das unser „alter“, so weit außerhalb der Stadt liege. Das bedeutete gleichzeitig, daß die Toten immer weniger Bestandteil des täglichen Lebens waren.

Abb. 6: Vor dem Ostentor

Einen solchen Ort fand man vor dem Ostentore auf dem Gelände des heutigen Stadtparks zwischen Hammer und Rottumer Straße (heute Derner Straße). Von Beginn an wurde die Trennung nach Konfessionen aufgehoben, Angehörige beider großen Konfessionen durften auf diesem ersten kommunalen Friedhof beigesetzt werden. Juden waren noch nicht zugelassen. Sie wurden wohl noch auf der jüdischen Begräbnisstätte außerhalb der Stadtmauer beigesetzt (vgl.o.). Den alten Kirchhof oder Friedhof, was als Bezeichnung allmählich aufkam, betrachtete man von nun an als einen „schönen, freien Platz bei der Kirche, der mit seiner Pappelpflanzung jetzt das alte Gotteshaus ziert“ (Buschmann).

Exkurs 1:

Die meisten Menschen werden wohl unter „Friedhof“ den Ort vermuten, an dem man seinen Frieden findet. Allerdings ist diese Annahme nicht ganz richtig, entstammt das Wort „Fried“ doch dem althochdeutschen Verbum „friten“ = hegen, einhegen, umfrieden (vgl.a. das Wort „Umfriedung“ für einen geschützten Bereich). Daraus wurde später der „vrithof“ = der Vorhof einer Kirche, also der Kirchhof, der ja immer „eingefriedet“ war, ein eingefriedetes Grundstück, u.a. damit herumlaufendes Vieh nicht eindringen konnte. Es ist nur natürlich, daß es in einem solchen eingefriedeten Grundstück weniger Störung als andernorts gab, so daß eine enge Verwandtschaft zum Wort „Friede(n)“ besteht. Das allgemeine Verständnis von Friedhof als einem Ort des Friedens hat also durchaus seine Berechtigung. Ob also Kirchhof, Friedhof, Totenhof – es ist einerlei in der seit den späten 1550er Jahren protestantischen Stadt, nur Gottesacker ist dem katholischen Sprachgebrauch zuzuordnen und daher in dieser seit der zweiten Hälfte des 16. Jh. protestantischen Stadt grundsätzlich fehl am Platz.

Es gab von Anfang an kritische Stimmen, offenen Widerspruch gegen den neuen Standort, weil man befürchtete, daß der Boden an der vorgesehenen Stelle zu feucht war. Die Stadt ignorierte diese Bedenken und Proteste, und so fand am 11. Jan. 1810 die feierliche Einweihung anläßlich der ersten Beerdigung statt. Das war, wie Buschmann schreibt, der „Junggeselle Johann Heinrich Koepe, der durch einen unglücklichen Fall sein Leben verloren hatte“. Der Eingang zu diesem Friedhof lag an der Hammer Chaussee, heute Hammer Straße. Im selben Jahr legten die Gemeinden Overberge und Derne ihre eigenen Kirchhöfe an.

56 Jahre lang wurden die Kamener hier, vor dem Ostentor, beerdigt, bis zum Jahre 1866. Dann mußte die Stadt einräumen, daß die Kritiker und Warner recht gehabt hatten. Die Wahl des Ortes erwies sich als erdenklich schlecht. Hier trafen der Goldbach, Stadtgräben und die Seseke auf einen hohen Grundwasserspiegel, und mindestens zweimal im Jahr stand er unter Wasser. Es passierte, daß Leichenteile, Knochen, ja, ganze Särge nach oben gedrückt wurden. Es kam vor, daß man bei Beerdigungen die Särge direkt ins Wasser hinabsenkte. Das bedeutete akute Gefahr für das Grundwasser, und das in einer Stadt und zu einer Zeit, da man sein Wasser generell aus nicht sehr tief reichenden Brunnen holte. Außerdem war der Friedhof schon wieder zu klein geworden. Es konnte nicht vermieden werden, daß eine Grabstätte mehrfach belegt werden mußte, so daß dem Wunsch nicht weniger der begüterteren Bürger nach einer Erbgruft nicht entsprochen werden konnte.

Inschrift an einer Kirchhofstür:

Wer diesem kleinen Schild Beachtung schenkt,

der möge auch das Folgende beachten:

Hier liegen viele, die nicht daran dachten,

daß man viel früher hier liegt, als man denkt.

Erich Kästner (1899 – 1974)

Natürlich ging es jetzt immer weiter aus der Stadt hinaus. Am Overberger Weg im Viehenfelde (Buschmann; heute Friedhofstraße) wurde man fündig.

Exkurs 2:

Kamens Friedhof am Overberger Weg anzulegen, war damals eine vorausschauende Entscheidung. Zum einen hatte man aus dem Fiasko mit dem Grundwasserspiegel am alten Standort gelernt, die neue Lage, etwas höher als die Stadt gelegen, war sicher. Und weil man so weit nach draußen gezogen war, stand Platz genug zur Verfügung, um für lange Zeit hier bestatten zu können.

Abb. 7: Die ersten Urnengräber auf dem Friedhof von 1866

Die Maße: Seine Fläche beträgt 7,4 Hektar, er ist ca. 500 m lang und an der breitesten Stelle ca. 220 m. Heute (Stand Ende 2022) sind hier 2820 Erdgräber und 2150 Urnengräber kreisförmig um einen Baum angeordnet, in der Summe 4970 Gräber. Neben den regulären Urnengräbern gibt es noch eine Stelle, wo Asche aus Urnen namenlos Verstorbener verstreut wird. Und es gibt eine Stelle, an der Kinder, die tot geboren wurden oder als Frühchen den Weg ins Leben nicht fanden, beigesetzt werden, so daß die unglücklichen Eltern eine Stelle zum Trauern haben.

Abb. 8: Beerdigungsstelle für Frühchen

Die Gesamtlänge der Wege und Freiflächen wird nicht erfaßt. Die in ihm wachsenden etwa 600 Bäume lassen ihn als einen wahren Park erscheinen. Darunter ist ein besonderes Exemplar: eine 12-stämmige Kastanie, genannt „Die 12 Apostel“. Wie wunderbar! Heute sind es leider nur noch elf: „Judas“ (Klar! Wer sonst?) war faul, mußte abgesägt werden.

Abb. 9: Die 12 Apostel

Was für uns heute der alte Friedhof ist, wurde 1866 als neuer kommunaler Friedhof angelegt, offen für alle Konfessionen und nun auch für Juden. Die jüdische Gemeinde hatte zu dieser Zeit bereits über 100 Mitglieder, war also zahlenmäßig relevant und stellte zahlreiche höchst angesehene Bürger. Daß die Juden dennoch weiterhin als nicht recht zugehörig angesehen wurden, geht aus Buschmanns und Pröbstings ambivalentem Kommentar hierzu hervor: „Daß die Todten der verschiedenen christlichen Confessionen auf diesem neuen städtischen Begräbnisplatze der Reihe nach und durcheinander begraben werden, ist selbstverständlich; nur die Juden werden abgesondert begraben und ist ihnen ein dreieckiger Platz vorn am Overberger Wege zum jüdischen Begräbnisplatz eingeräumt und auf Kosten der Stadt eingerichtet worden. Dies Verfahren muß als eine Rücksichtnahme gegen die Judengemeinde bezeichnet werden, welche diese hoch anschlagen und anerkennen sollte, da ihr hierdurch die Befolgung ihrer religiösen Sitten ermöglicht wird, welche sich sogar die Christen auf dem Communalen Todtenhofe versagen müssen.“ „Die Befolgung ihrer religiösen Sitten“: Auch heute findet man auf den wenigen jüdischen Gräbern, die es noch auf unserem alten Friedhof gibt, statt Blumenschmuck kleine Steine als „stillen Gruß” auf den Grabsteinen oder der Grabplatte.

Abb. 10: Jüdische Gräber 1

Abb. 11: Jüdische Gräber 2

Weiter schreibt Pröbsting: „Leider liegt der neue Todtenhof sehr entfernt von der Stadt und macht die Beerdigungen vielfach beschwerlich und ungesund. Doch erfreut er sich bisher vieler liebevoller Pflege. Die zahlreichen Erbgruftstellen sind schon mit sinnigen Grabdenkmälern geschmückt und liebliche Blumenbeete bekunden die Pietät, mit der die Lebenden ihrer Todten gedenken.“

Damals wurde jede für die Allgemeinheit wichtige Angelegenheit zu einem Festakt für die Stadt. Buschmann & Pröbsting in ihrer „Fortsetzung der Chronik über die Stadt und das Kirchspiel Camen“: „Im Laufe des Jahres 1865 wurde der neue Todtenhof dränirt und planirt und mit einer Weißdornhecke umzogen und im Februar 1866 geschah sodann die feierliche Einweihung durch gemeinsame Betheiligung der zwei Geistlichen der größeren ev. Gemeinde (Anm.: die reformierte Gemeinde, deren Kirche 1920 in Pauluskirche umbenannt wurde) und des Geistlichen der kleineren ev. Gemeinde (Anm.: der lutherischen Gemeinde der Lutherkirche), während der katholische Pfarrer, durch seine kirchlichen Vorschriften gebunden, sich von der Feier fernhielt. Diese geschah in der Weise, daß in feierlichem Zuge die Geistlichen und Lehrer mit den Schulkindern und den städtischen Behörden zuerst zum alten Todtenhof zogen und hier mit Gesang und Rede Abschied nahmen. Dann ging der Feierzug hinaus zum neuen Todtenhof, der wieder mit Gesang und Rede und Gebet zu seinem Gebrauche geweiht und dem Schutze Gottes und aller guten Menschen befohlen wurde.“ Heute ist das vielleicht nur noch eine Mitteilung der städtischen Pressestelle an die Lokalzeitung wert.

Der alte Friedhof vor dem Ostentor blieb wegen der Totenruhe noch 30 Jahre lang bestehen und wurde dann in den Stadtpark umgewandelt, den wir heute noch zwischen Derner und Hammer Straße finden.

Damit der neue Friedhof in Ordnung gehalten werden konnte, wurde ein Friedhofsgärtner eingestellt, für den auf dem Friedhofsgelände eine passende Wohnung gebaut wurde. Das zahlte sich offenbar aus. Pröbsting schreibt 1901: „Die gärtnerische Pflege der Grabstätten und ihre Ausschmückung mit schönen Denkmälern gereicht der Stadt zur Ehre und ist den Leidtragenden oft ein wehmütiger Trost.“ Und in Kamen wurde weiter fleißig gestorben. Pröbsting: „Schon zweimal hat die Anlage durch angekaufte Nachbargrundstücke erweitert werden müssen.“ Mit ein Grund ist sicherlich darin zu finden, daß „nach altem Herkommen nicht blos die Todten der Stadt Camen, sondern auch der zum Kirchspiel Camen gehörigen Dörfer auf dem städt. Todtenhofe beerdigt werden.“ Derne (1812), Rottum (1865), Lerche und Overberge (1873) hatten ihre eigenen Kommunalfriedhöfe, so daß nur die Bergkamener und die Südkamener zusätzlich auf diesem Friedhof beerdigt wurden. Die Nachbargemeinde plante aber bereits die Anlage eines eigenen Friedhofs. 1903 wurde er eingeweiht.

Dieser neue, alte Friedhof drohte gegen Ende der 1960er Jahre erneut zu klein zu werden. Daher wurde der Südkamener Friedhof um ein großes Stück Land erweitert und damit das alte Verhältnis umgekehrt: alle Kamener, die nicht bereits eine Grabstätte auf dem alten Friedhof hatten, wurden in Südkamen beerdigt.

Dann allerdings, mit dem zu Ende gehenden Jahrtausend, ging die Zahl der Erdbestattungen, d.h., die Bestattung der Leiche in einem Sarg, dramatisch zurück. Es gibt wohl eine Vielzahl unterschiedlicher Gründe dafür: die stark steigenden Preise für diese Bestattungsform; der Flächenverbrauch; der Wunsch, den Nachkommen nicht zur Last zu fallen, z.B., indem man ihnen die Grabpflege zumutet, entweder sie selber ausführen zu müssen oder einen Gärtner dafür zu bezahlen. Ist ein Grab ungepflegt, ist das gleich für alle sichtbar und wird als Ausdruck mangelnder Wertschätzung des Toten angesehen. Alle diese Probleme lassen sich durch Feuerbestattung lösen, alle auf einmal, und dennoch gibt es einen Ort, an dem man um die Toten trauern kann.

Aber zurück ins alte Kamen.

Exkurs 3:

Meine Erinnerung an eine Beerdigung Ende der 1940er Jahre: Ein prominenter Kamener Bürger war gestorben, an seiner Beerdigung nahm die ganze Stadt Anteil. Der Trauerzug umfaßte sicherlich mehrere hundert Menschen.

Abb. 12: Mit den Füßen voraus

Voran fuhr der schwarze Leichenwagen, gezogen von zwei Rappen, gelenkt vom Kutscher auf dem Bock, in Frack und Zylinder. Wenn es keine Rappen gab, mußten notgedrungen Pferde anderer Farbe genommen werden. Dann wurde ihnen ein schwarzer Samtmantel übergehängt, der bis über den Kopf ging, sogar die steil aufstehenden Ohren bedeckte. Zwischen den Ohren ragte ein schwarzer Federbusch in die Höhe. Für die Augen waren zwei Löcher in den Samtmantel geschnitten, der Schweif stand hinten heraus. Das Gehäuse für den Sarg war von Glasscheiben eingefaßt, reich mit in das Glas eingeätzten Girlanden verziert. Dieses Gehäuse stand auf der Wagenfläche, von vier Pfosten umgeben, mit einem gekrönten Dach, darauf ein großes Blumenbukett. Dahinter ging eine Blaskapelle, ihr folgten die Familie, die Reihe der Trauernden, zu dritt oder viert nebeneinander, vermutlich gestaffelt nach ihrem Verhältnis zum Toten und ihrer Bedeutung in der Gemeinschaft, alle in Schwarz. Damals verfügte noch jeder über schwarze, d.h., Trauerkleidung, weil im Todesfalle klare Konventionen galten, an die sich jeder hielt. Eine Witwe z.B. trug monatelang nur Schwarz, meist ein ganzes „Trauerjahr“ lang. In meiner Erinnerung kamen nach der Familie erst nur Männer, (ich kann mich aber täuschen) dann kamen die Frauen.

Abb. 13.: Die Beerdigung von Bürgermeister Friedhelm Ketteler 1982

Der Trauerzug bewegte sich auf einer festgelegten Route durch die Stadt. Alle Menschen am Straßenrand blieben stehen, nahmen den Hut ab und verneigten sich. Wenn nicht gerade die Kapelle Trauermusik spielte, herrschte absolute Stille, nur die Pferdehufe klippkloppten.

Die trauernde Familie trug schwarze Armbinden, an der Tür des Trauerhauses hing eine schwarze Schleife, die der Öffentlichkeit signalisierte: hier wird getrauert. Das hielt u.a. Hausierer, die es so kurz nach dem Krieg zahlreich gab, davon ab, anzuklingeln und ihre Ware (Handbürsten, Seife, Pflaster u.ä.) anzubieten.

Es wurde getrauert, das wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt, alle respektierten das. Es bestand Konsens über die entsprechenden sozialen Normen.

Kamen hat einen Stadtpark zwischen der Hammer und der Derner Straße. Der Edelkirchenhof könnte ebenfalls als Stadtpark angesehen werden. Aber beide können dem alten Friedhof nicht das Wasser reichen: Mit seinem alten Baumbestand in seiner weitläufigen Anlage, den langen Wegen an vielen interessanten Gräbern mit z.T. künstlerisch gestalteten Grabsteinen vorbei, ist er der wahre Kamener Stadtpark. Mit dem Friedhof ist auch der Baumbestand alt geworden. Unser alter Friedhof ist „Totenhof“, Erholungsort, Naturraum und Geschichtsbuch in einem, auch wenn er eigentlich noch gar nicht so furchtbar alt ist.

1866 wurde er am damaligen Overberger Weg eröffnet, weil Bestattungen auf dem Friedhof von 1810 nicht mehr möglich waren.

Abb. 14: Der Friedhofs- Haupteingang

Doch wie liefen Beerdigungen in früherer Zeit eigentlich ab? Ging alles so formlos zu, wie das heute manchmal der Fall ist?

Bevor es den heutigen Sozialstaat gab, war das Nachbarschaftsgefühl ganz sicher viel stärker ausgeprägt, galt es doch, durch tätige Hilfe den Nachbarn zu unterstützen, damit man im umgekehrten Fall auch dessen Hilfe erwarten konnte. Heute ist der ganze Vorgang der Bestattung, d.h., wie beim Tode eines Menschen zu verfahren ist, gesetzlich geregelt. Bevor jedoch der Staat Fälle wie diesen regelte, gab es meistens örtliche Vorschriften. In Kamen regelte die „Schicht“, d.h. die Nachbarschaft, alles, von der Geburt bis zum Tod.

Exkurs 4:

Zur Bedeutung von „Nachbarschaft“: mhd. nāchgebūr(e) ← ahd. nāhgibūr(o) = einer, der am gleichen Wohnort wohnt, zus. mit „nah“, eine Bedeutung, die im englischen „neighbour“ noch anklingt, dazu mhd. būr ← ahd. būr ←germ. *būra = kleines Haus, Kammer (vgl. Vogelbauer), verw. mit dem ahd. Verb buari = bauen; regional auch Bauerschaft = Gemeinde; die Grundbedeutung ist also: der Nachbar ist jemand, der in der Nähe gebaut hat.

Stoob in seinem „Städteatlas“ und Pröbsting in seiner Stadtgeschichte setzen „Nachbarschaft“ und „Schicht(e)“ gleich, während Dorowski das verneint, weil ihnen jeweils unterschiedliche Funktionen und Aufgaben zugeordnet werden können. Stoob schreibt: „… 6 ‘Schichten’ oder ‘Nachbarschaften’, die nachma. überliefert sind und wohl Wehr-, Feuerschutz- oder Steuerbezirke erst der voll entwickelten Stadt waren.“ Dorowski, der sich sehr ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat: „Pröbsting setzt diese Schichten zwar gleich Nachbarschaften, aber ich glaube nicht, daß sie mit jenen identisch sind. Der Rat hatte nämlich diese Einteilung bestimmt, und sie war nach rein äußerlichen Gesichtspunkten getroffen worden. Die Schichten hatten die Straßen in Ordnung zu halten und dienten auch als Einteilung der Bürger bei der Bekämpfung der großen Brände, von denen Kamen oft heimgesucht wurde. Sie unterstanden den Schichtmeistern, die sogar Strafen verhängen konnten und bei den Bürgermeistern verantwortlich waren. Noch von 1702 wird berichtet, daß die Schichtmeister eine Feuerstättenschau vorgenommen haben und anschließend im Rathaus auf Rechnung der Stadt ein großes Gelage veranstalteten, was ihnen für ihr Amt zustand. Durch eine Königliche Order von 1730 wurde diese Ordnung aufgehoben und die Verwaltung der Stadt durch bezahlte Beamte eingeführt. Weil die Schichten also ganz andere Aufgaben hatten und andere Gebiete umfaßten, können wir sie keineswegs als Nachbarschaften bezeichnen.“

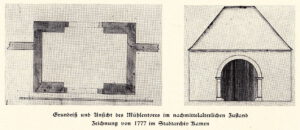

Abb. 15: Das Mühlentor (Möllenporten), 1770

Nachweislich haben sechs solcher Gemeinschaften bestanden:

1. Die Mühlennachbarschaft, zu der vorwiegend die Anwohner der heutigen Bahnhofstraße von der Maibrücke bis zum Rathaus gehörten. Sie war recht klein und unbedeutend und hatte die Eigentümlichkeit, daß zu ihr auch die Einwohner Südkamens gehörten. Sie war wohl die älteste.

2. Eine andere Nachbarschaft war die der Weißen Straße, die 1817 noch einmal neu gegründet wurde, dann aber 1863 aufgelöst wurde. Sie war dem Ostentor zugeordnet.

3. Die Nachbarschaft vom Viehtor umfaßte vorwiegend Nordstraße und Nordenmauer.

4. Zur Lütke-Westen-Nachbarschaft gehörten die Anwohner der Weststraße und der Nebenstraßen, wie z.B. die der Rottstraße. Ihnen oblag die Aufsicht über das Westen- und das Kämertor.

5. Die Märkernachbarschaft umfaßte die Anwohner des Marktplatzes. Sie war für das Stadtinnere zuständig.

6. Im Südwesten der Stadt befand sich das Langebrüggen- oder Wünnentor, das schon 1660 abgebrochen wurde. Die Möllenporte hatte ihm den Rang abgelaufen, es überflüssig gemacht. Der Name dieser Nachbarschaft ist nicht mehr bekannt.

„Schicht“, das bedeutete Hilfe in allen Lebenslagen, aber auch soziale Kontrolle! Es gab eine Vielzahl von Vorschriften und Verhaltensregeln, an die man sich in den Schichten zu halten hatte. Verstieß man dagegen, mußte man Abbitte leisten, wer das nicht tat, zog besser um. Wenn eine Nachbarschaft funktionieren soll, darf es weder soziale noch konfessionelle Unterschiede geben. Dann müssen alle gleich sein: Bürgerliche und Adlige, Protestanten, Katholiken und Juden. Das galt jedenfalls so lange, wie es „Erbnachbarn“ gab, d.h., Hausbesitzer und deren Familien, die über Generationen den Wohnort nicht wechselten.

Wie sehr mancher sich seiner Nachbarschaft verpflichtet fühlte, wie eng die durch sie entstandenen Bande waren, was das tiefere Wesen der Nachbarschaft war, illustriert eine Geschichte aus Niederaden, die lt. Graas „genau so auch in Kamen hätte geschehen können“: „… der Bauer Heinrich Wienke [,] stand in der Küche und war von seiner ganzen Familie umgeben. Auf dem Nachbarhof war jemand an den Blattern (Pocken) gestorben. Heinrich Wienke war nun als erster Nachbar verpflichtet, den Totendienst zu leisten, d. h., es war seine Aufgabe, beim Einsargen des Toten zu helfen.

So stand Heinrich Wienke seiner ganzen Familie allein gegenüber, aber er kannte seine Nachbarschaftspflicht und beendete das ganze Familienlamento, indem er kurz und bündig erklärte: „Das is Nobers Pflicht!“

Dann gab er noch die Anweisung, daß im Backs (Backhaus) der große Wäschetopf mit Wasser gefüllt und gut eingeheizt werden sollte. Man sollte ihm dort saubere Unterwäsche, einen sauberen blauen Kittel und eine Hose bereitlegen, und wenn er zurückkäme, sollte seine Frau die Kinder im Hause halten, damit keiner mit ihm in Berührung käme. So würde mit Gottes Hilfe schon nichts passieren. Dann ging er und erwies seinem Nachbarn den letzten Dienst.“ Und infizierte sich nicht.

Rituale verleihen jeder Gemeinschaft Zusammenhalt, daher begleiten sie alle wichtigen Ereignisse im menschlichen Leben: Geburt, Heirat, Tod. Dieser Zusammenhalt scheint sich z.T. noch heute auf Dörfern stärker erhalten zu haben als in Städten, wo sicherlich durch den Zuzug vieler Menschen weniger persönliche Bekanntschaft und daraus resultierender Zusammenhalt das Ergebnis ist. In Kamen waren diese Rituale speziell bei Todesfällen noch bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts lebendig, vielleicht, weil die Stadt eine Ackerbürgerstadt war und bis dahin ihren ländlichen Charakter bewahrt hatte. Aber wie das so ist: Auch Nachbarn können einander spinnefeind sein, doch der Tod verlangte gegenseitigen Beistand. Sie waren „Tod- und Notnachbarn“.

Der Kamener Lehrer Heinz Dorowski, 1942 im Krieg gefallen, hat sich sehr ausführlich mit den Kamener Schichten und ihren Regeln befaßt.

Es war üblich, zu Hause zu sterben, nicht, wie heute oft, im Krankenhaus, so wie ja auch die Pflege der Kranken zu Hause stattfand. Standkreuz, Kerzen, Palmzweig, Weihwasser und eine Schale Salz wurden aufgestellt. Die Uhren im Haus wurden angehalten und alle glänzenden Gegenstände verhüllt: man wollte symbolisch zeigen, daß diese als Ausdruck der diesseitigen Welt für den Toten jetzt unbedeutend waren, seine Seele war ja im Jenseits. Um aber ganz sicher zu gehen, daß der Tote auch wirklich tot war, wurde er drei Tage lang aufgebahrt und eine Nachtwache organisiert, die u.a. den Sinn hatte, sicher zu gehen, daß der Tote wirklich tot war und nicht nur scheintot. Weil man außerdem glaubte, daß die Welt der Lebenden und die der Toten in Verbindung waren, war die Furcht vor „Wiedergängern“ ganz real. Damit der Tote nicht zurückkommen konnte, trug man ihn mit den Füßen zuerst hinaus. Sollte er mit dem Gesicht dem Haus zugewandt herausgetragen werden, würde er im Grab keine Ruhe finden und er würde ins Haus zurückkehren

Besonders wichtig war naturgemäß der Totendienst, ist das doch der größte Einschnitt in das Leben des einzelnen wie auch der Gemeinschaft. Der Totendienst mußte in Kamen immer von den nächsten Nachbarn ausgeführt werden. Die Verteilung der Aufgaben oblag dem Nachbarschaftsknecht, d.h., dem jüngsten Mitglied der Schichte, der auf diese Weise als Leichenbitter (er „bittet zur Beerdigung“, lädt ein) tätig wurde: unverzüglich mußten alle Nachbarn unterrichtet werden; die Leiche mußte gewaschen, eingekleidet und aufgebahrt werden; das Kinn des Toten wurde hochgebunden; alle täglichen Verrichtungen wurden übernommen, damit die Familie Zeit für ihre Trauer hatte; es mußte Totenwache gehalten werden, wobei es meist recht munter zuging: es wurde gebetet, über den Toten geredet, auch schon mal Karten gespielt und Schnaps getrunken, wenn der Tote das zu Lebzeiten gern getan hatte. Die „ars moriendi“ als Pendant zur „ars vivendi“.

Bevor ich ein alter Mann wurde,

war ich bedacht, würdig zu leben.

Im Alter richtete sich mein Streben darauf,

würdig zu sterben.

Seneca (1 – 65 AD)

Exkurs 5:

Was sich für uns heute pietätlos anhört, gehörte damals einfach dazu. Erst als man im Verlaufe des 19. Jh. diesen Gedanken nicht mehr verstand, wurde solches Handeln als pietätlos empfunden. Und als im 20. Jh. alles Handeln von den Nachbarschaften auf Beerdigungsunternehmen überging, gehörte der Tote, und mit ihm der Tod, endgültig nicht mehr zum Leben. Er war entfernt von der Realität der Lebenden. Durch die Lockerung religiöser Bindungen ab der Mitte des 20. Jh. fanden Sterben und Tod mehr und mehr unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Das Brauchtum im Umfeld des Todes wurde aufgegeben, die Menschen verloren auch ihre Verhaltenssicherheit im Angesicht des Todes. Die Rolle der Nachbarn wird heute von der Hospizbewegung und Beerdigungsinstituten wahrgenommen. Das Sterben braucht einen eigenen Ort und eine eigene Zeit: Es kommt zu immer individuelleren Formen des Begräbnisses: ein Fußballanhänger bekommt die Farben seines Lieblingsvereins und einen Fußball auf sein Grab, ein Fußballverein, Schalke 04, legt gar seinen eigenen Friedhof an. Das Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls bekommt eine Gedenkstelle am Unfallort, an der regelmäßig Blumen abgelegt und Kerzen entzündet werden, am Markt in Kamen wird ein Toter gefunden, Mitfühlende stellen Kerzen für den unbekannten Wohnungslosen auf, kurz, es ist eine Vielfalt an Umgangsweisen mit dem Tod an die Stelle früheren Brauchtums getreten. Schwarze Kleidung ist nicht mehr die Regel, viele Leute haben gar keine mehr. Die alte „ars moriendi“ ist ausgestorben.

Sobald die Vorbereitungen beendet waren, ging der Knecht herum und verkündete den Zeitpunkt der Beerdigung; es wurde bestimmt, wer das Totenglöckchen bei der Beerdigung läuten sollte; es wurden die Sargträger bestimmt, deren Reihenfolge im Kern feststand: es ging immer reihum, „ohne Ansehen der Person und des Standes“, wie Dorowski schreibt. Im Angesicht des Todes sind eben alle gleich. Der Tod war privates und öffentliches Ereignis zugleich: die Leiche wurde zu Hause aufgebahrt, aber der Fall wurde öffentlich bekannt gemacht. Jeder hielt die sozialen Normen ein, brachte dem Toten Ehrerbietung und Achtung entgegen. Und auch für Kinder war der Tod etwas, das zum Leben dazugehört. Sie kamen zum „Bekieken der Leiche“ und standen dann unter dem Schutz der Heiligen. Auch das etwas, das heute nur noch schwer vorstellbar ist, Kinder werden vor dem Tod „beschützt“, die Begegnung mit dem Tod möchte man ihnen nicht zumuten. So wie der Friedhof immer weiter aus der Stadt gezogen ist, hat sich der Tod aus unserem täglichen Leben entfernt. Früher war er Bestandteil des täglichen Lebens. Zum einen wurde jünger gestorben, – die Kindersterblichkeit war hoch – zum anderen wurde die Leiche zu Hause aufgebahrt, und jeder, auch Kinder, nahm Abschied.

Wie es sich in einer Stadt der Leineweber geziemt, bekamen die Sargträger als Lohn für ihre Tätigkeit einen Trauerflor für ihren Hut, trugen an der Brust ein weißes Tüchlein, und oft waren an die Sarggriffe weiße Leintücher gebunden, die die Träger behalten durften. Und weil diese Tücher oft recht groß waren, stellten sie auch einen beträchtlichen Wert dar. Da die Toten, dem Brauch gemäß, drei Tage lang zu Hause in der „guten Stube“ aufgebahrt wurden, muß es wohl mangels Kühlung gelegentlich recht deutlichen Totengeruch gegeben haben, der sich auch noch beim Gange zum Friedhof deutlich bemerkbar gemacht haben muß. Dorowski erwähnt, daß der Pastor i.R. K. Nierhoff sich erinnerte, daß die Sargträger sich von Zeit zu Zeit eine Zitrone zur Nase führten. Der Westfälische Anzeiger vom 8. Juni 1943 meldet Kritik an und schreibt, daß Zitronen um 1850 in Kamen eher unbekannt gewesen sein müssen, es sich vermutlich um die überall verfügbare Quitte gehandelt haben müsse.

Wären die Pferde mit dem Leichenwagen dem Zug vorangegangen, hätte der Pferdeführer die Prozession angeführt, natürlich bei jeder Beerdigung. Auch bei diesem Detail wurde auf Würde und Form geachtet. Zwei „Vorgänger“ schritten dem Leichenzug voran und wiesen den Weg. Diese Vorgänger hatten auch die Funktion, die Nachbarschaft nach außen zu vertreten, gegenüber dem Rat und den anderen Nachbarschaften. Dazu brauchte es Vertrauenspersonen, entsprechend wurden diese Posten jedes Jahr per Wahl besetzt, wie auch die anderen Funktionen jeder Nachbarschaft immer durch Wahl besetzt wurden.

Sich bei der Organisation der Beerdigung zu engagieren, reichte aber nicht aus. Aus jedem Haus der Nachbarschaft mußte mindestens ein Mitglied „mit seiner Hausfrau“ dem Sarg folgen oder „gebührlich um Urlaub bitten mit der Anzeigung, welche Ursache ihm daran behinderlich sei, bei einer Mark Pön (= Strafe).” Solch eine Strafe wurde an den Brüchtenmeister (= Kassierer) bezahlt. In manchen Nachbarschaften bezahlte man seine Strafe nicht bar, sondern „mit einer Vierteltonne Bier oder Coit“ (Dünnbier Kamener Brauart). Wie streng die Beachtung solcher Regeln beachtet wurde, geht aus folgender Formulierung hervor: „Wenn die Nachbarschaft, es sei zum Läuten oder Nachfolgen oder etwa zum Essen oder Trinken geladen wird, und einer oder der andere dieser Ladung ohne Entschuldigung nicht Folge leistet, soll dieser unerbittlich mit obiger Strafe belegt werden.“ So zitiert Heinz Dorowski aus den Statuten der Lütken Westennachbarschaft von 1718.

Der Sarg war mit einem Kranz aus Immergrün, Buchsbaum oder Efeu, dekoriert, einem Kranz, der um den ganzen Sarg herumgewunden war, und obendrauf lag ein Krönchen aus Blumen.

Es ist klar, daß es bei einem so großen Aufwand und intensiver Anteilnahme der ganzen Nachbarschaft nicht darum ging, den Toten so schnell wie möglich unter die Erde zu bringen. Vom Totenhaus ging es über den „alten Totenweg, der über den Markt führte“, also mitten durch das Zentrum der Stadt, damit jeder noch ein letztes Mal teilnehmen konnte, wenn auch nur mittelbar. Und falls jemand es nicht mitbekommen haben sollte, wer gestorben war – Zeitungsanzeigen waren nicht möglich, Zeitungen waren nicht verbreitet, und ob die Möglichkeit genutzt worden wäre, erscheint fraglich, sind sie doch eher unpersönlich – war die Tür des Totenhauses mit einem Trauerflor versehen. Später wurde die Weststraße zum Totenweg. Nachdem 1810 der neue Friedhof an der Hammer Chaussee in Betrieb genommen worden war, gab es regelmäßig Streit über den Totenweg, weil z.B. die Sargträger von der Weißen Straße aus sich ohne Extralohn weigerten, den Umweg über den Markt zu machen. Um die Mitte des letzten Jahrhunderts wurde aber schon etwas deutlich, was sich in unserer Zeit verstärken sollte: Vorrang für Verkehr. Mit der Begründung, daß in der engen Straße der Verkehr behindert würde, wurde dieser Totenweg polizeilich verboten.

Abb.16: Eine Beerdigung in den 1960er Jahren, der Meßdiener vorneweg

Als der Kirchhof noch der Ort der Bestattung war, trug man den Sarg von der Wohnung des Verstorbenen in einer Trauerprozession dorthin. Die geringe Ausdehnung der mittelalterlichen Stadt erlaubte das, zumal der Kirchhof ja in der Stadtmitte lag. Als die Städte wuchsen, war das Pferdefuhrwerk das Mittel der Wahl. Im Verlauf der 1950/60er Jahre änderte sich das freilich. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepublik, dem Wirtschaftswunder, wurden Pferde jedoch mehr und mehr zu „Sportgeräten“, wurden immer seltener im Alltag, wurden durch das immer populärer werdende Auto ersetzt, weil immer mehr Leute sich eins leisten konnten. Bald ersetzte es die Pferde auch bei den Trauerumzügen, deren Strecken mit dem Wachsen der Städte immer länger wurden, bis sie als Verkehrshindernis empfunden wurden und gar nicht mehr stattfanden. In den Dörfern haben sie sich etwas länger gehalten. Ganz allgemein jedoch findet sich die Trauergemeinde heute direkt in der Friedhofskapelle ein und begleitet von dort den Sarg zum Grab. Es ist eine geschlossene Veranstaltung, abseits der Öffentlichkeit, dafür erreichen die Todesanzeigen sie über die Lokalzeitungen. Den Vorgänger gibt es immer noch, schließlich muß man wissen, wohin es geht, zu groß sind die meisten Friedhöfe geworden. Meistens ist es heute jemand vom Beerdigungsinstitut, im Photo sind es die (vorher wohl instruierten) Meßdiener.

Eine Anekdote berichtet Dorowski vom Anfang des 20. Jh.unter der Überschrift „Kamener Dickschädeligkeit: „Vor dem Weltkrieg hatte aber schon einmal die Geistlichkeit gegen diese Sitte (Anm.: über die Weststraße zu ziehen) Stellung genommen, und damals wurden die Mauern der Stadt zum Totenweg bestimmt, weil es den Pastoren anscheinend so bequemer erschienen ist. Hierbei ist es dann einmal vorgekommen, daß ein Pastor an der Nordenmauer wartete, der Leichenzug aber nach altem Brauch über die Weststraße zog. Der Pfarrer hat sich dann geweigert, den Toten zu begraben. Schließlich wurde aber der Streit durch das Nachgeben des Geistlichen beigelegt.“ So war das Sterben richtiger Bestandteil des Lebens, mit Mißverständnissen und Streit.

Abb. 17: Ein Kindergrab

Kinder zu beerdigen, war damals eine ganz andere Sache. Natürlich trauerte die Familie, aber wegen der hohen Kindersterblichkeit geschah früher Kindstod relativ häufig, obendrein hatte man früher einfach mehr Kinder als heute, weil Kinder auch als Versicherung gegen Altersarmut angesehen wurden. Weil Beerdigungen in „geweihter Erde“, d.h. auf dem Kirch- bzw. Friedhof Getauften vorbehalten war, war Eile geboten, das Neugeborene taufen zu lassen, damit es ordnungsgemäß, d.h. im Schutz der Kirche, bestattet werden konnte. Starb es vor der Geburt, brauchte es oftmals starke Ellenbogen, um eine kirchliche Bestattung durchzusetzen. Selbst oft noch in den 1960er Jahren legten sich westfälische Sturköppe mit ihrem Pfarrer gelegentlich heftig an.

Die Bestattung von Kindern war in Kamen auch in anderer Hinsicht eine ganz eigene Angelegenheit. Viele Kamener waren zwar Ackerbürger, aber durchaus nicht reich, und eine Beerdigung kostete auch damals viel Geld. Starb ein Baby, informierte man den Pfarrer, nahm das gestorbene Kind quasi unter den Arm und ging zum Friedhof, auch schon mal mit dem Bollerwagen. Das kostete nichts. War das Kind hingegen schon größer, wurde es schwierig. Jeder Ackerbürger hatte ein Stückchen Land vor der Stadtmauer, das er für die Eigenversorgung bewirtschaftete. Zum Transport der Ernte, zum Pflügen und für andere Arbeiten besaß er die notwendigen Fahrzeuge und eine Kuh – die war relativ genügsam, war fleißige Arbeiterin und gab noch Milch und Fleisch – oder auch einen Ochsen. Ein Pferd konnten sich nur vornehme Leute leisten, Adlige, der Arzt, wohlhabende Kaufleute. Pferde fressen mehr als Kühe und brauchen mehr Pflege, sind aber nicht so vielfältig zu gebrauchen. Die machen sich dafür vor einer Kutsche besser.

Abb. 18: Hauderer Diening mit Kremser

Hier entdeckte der Hauderer Diening, der aus Hilbeck im Münsterland nach Kamen gekommen war, seine Marktlücke. Seit 1880 betrieb er ein Transportunternehmen, transportierte alles mögliche im Lohnauftrag von der Bahn zu Unternehmen und Privatpersonen, kam überall herum, war bekannt. Er hatte Pferde, verschiedene Wagen und was man eben so braucht, um den Beruf des Hauderers auszuüben. Er bot also an: Transporte aller Art & Kinderbeerdigungen. Wer sein totes Kind beerdigen lassen wollte, scheute oft den Transport in Eigenregie. Wer wollte schon mit dem Kuhwagen durch die Stadt zum Friedhof ziehen? Dafür heuerte man Diening an. Der hatte einen weißen Wagen in der richtigen Größe für die weißen Kindersärge – weiß für Kinder, die Farbe der Unschuld, das mußte sein – so fuhr man würdig durch die Stadt zum Friedhof. Diening war der einzige, der diesen speziellen Dienst anbot, erzählte seine Tochter. Dietrich Diening und sein Sohn Otto betrieben dieses Geschäft bis 1922.

Aber zurück zu den „normalen“ Beerdigungen. Wenn dann der Sarg in die Grube hinabgelassen war, waren die Feierlichkeiten aber noch nicht zu Ende. Wie heute immer noch, gab es auch damals „Beerdigungskuchen“. Die Träger wurden nach Rückkehr vom Friedhof mit Kaffee und Butterkuchen im Trauerhaus oder im Wirtshaus der betreffenden Nachbarschaft bewirtet. Das hieß sehr treffend Leichenschmaus: die „Leiche“ am Wortanfang läßt einen gruseln, der „Schmaus“ danach erzeugt ein wohliges Gefühl. Das Leben geht weiter, alles ist wieder im Lot.

Natürlich ging nicht immer alles glatt bei den Beerdigungen. Die meisten Häuser waren klein oder sogar sehr klein. Nun war es Brauch, daß nicht jemand ins Totenhaus kam und die Leiche abholte, sondern umgekehrt kam der Sarg zur Leiche. Wie aber bekam man den Sarg ins Haus? Wenn es nicht gerade ein Ackerbürgerhaus alten Typs war, mit einem richtigen, vierteiligen Deelentor, dann war guter Rat teuer: die Haustür war zu klein, und der Flur dahinter eng und winklig. Mit dem Sarg kam man nicht um die Ecken herum, wenn man ihn nicht hochkant stellte. Das war weiter nicht problematisch, aber was, wenn es später mit der Leiche im Sarg wieder hinausgehen sollte? Hochkant stellen ging ja nicht mehr. Oft entfernte man dann die Fensterkreuze und reichte den Sarg hinaus. Oder manchmal wahrscheinlich doch hochkant?

Abb. 19: Am Ausgang der Weißen Straße in die Ostenmauer, 1955

Exkurs 6:

In Heeren-Werve soll sich folgende Geschichte zugetragen haben, an die sich der Ortsheimatpfleger Karl-Heinz-Stoltefuß erinnert: „Als man begann, die Toten aufzubewahren, kam es einmal vor, daß der Sarg für eine besonders gut genährte und stämmige Tote nicht durch die Haustür paßte. Hineinzukommen war kein Problem, da man den Sarg hochkant stellen und drehen konnte, wie es erforderlich war. Das Hinaustragen gestaltete sich allerdings sehr schwierig, hochkant tragen und den Sarg drehen – das konnte und wollte man der Toten nicht antun. Da baute man ein Gerüst vor dem größten Fenster auf, hievte den Sarg darauf und vermochte ihn abzutransportieren.“

Abb. 20: Mit den Füßen voraus

Vor allem bei der Totenwache, die ja auch immer etwas Bedrückendes hat, ging es nicht selten recht munter zu. War schon im täglichen Leben ein Schnäpschen in Ehren nicht zu verwehren, so half es auch den Wachenden über trübe nächtliche Stunden hinweg. Stoltefuß erzählt auch die folgende Geschichte: „ Bei einer Nachtwache wurde fleißig gebechert, bis die Jungs auf die Idee kamen, daß der Tote doch sicherlich auch ein Schnäpschen trinken möchte. Sie steckten ihm die Tülle der Schnapsflasche in den Mund und ließen den Schnaps rinnen. Als die Flüssigkeit langsam die Speiseröhre hinunterlief und die in ihr enthaltene Luft komprimierte, löste sich ein gewaltiger Rülpser. Vor lauter Schreck über den vermeintlich zum Leben erweckten Toten nahmen die Schluckspechte Reißaus.“

Exkurs 7:

Ein besonderer Brauch in Westfalen betraf ein Wesen namens „Backhaus“. Dieser Backhaus wurde immer am Aschermittwochmorgen zu Grabe getragen. Das war ein außergewöhnlicher Umzug in Form eines Leichenzuges durch die ganze Nachbarschaft. Für die Lütken Nachbarschaft ging es durch das Westentor hinaus auf die Lünsche Hiege, die Lüner Höhe. Ein für diese Rolle geeigneter Nachbar verkleidete sich als Pastor, Bruder Backhaus war eine Strohpuppe auf einer Stange. Am Zielort warf man die Puppe, den Backhaus, nach einer „Predigt“ unter Absingen bestimmter Lieder in einen Teich. Die Mühlennachbarschaft machte es ähnlich. Ihr Backhaus landete in einem Nebengraben der Seseke. Dorowski zitiert den Anfang eines dabei gesungenen Liedes: „Backhaus wet begraben – in dien deipen Graben …“ .Mit dieser Beerdigung ging das große Nachbarschaftstreiben mit Beginn der Fastenzeit zu Ende. Dieser Brauch soll sich noch bis nach 1900 erhalten haben.

Spätestens jetzt wird der Leser erraten haben, wer dieser geheimnisvolle „Backhaus“ war: der römische Gott der Reben, des Weines, des Rausches und der Fruchtbarkeit namens „Bacchus“, ins westfälische Platt übertragen. Übrigens gibt es diesen Namen noch heute als Familiennamen in Kamen und Umgegend. Aber dieser bezieht sich dann wohl eher auf eine Familie, deren Vorfahr in oder an einem Backhaus gewohnt oder dort gearbeitet hat und nicht so sehr auf einen der vielen römischen Götter.

Jeder Friedhof bietet auch ein Abbild der städtischen Gesellschaft. Gutsituierte, wohlhabende Familien leisteten sich besondere Gräber, Familiengräber, auf denen kunstvoll gestaltete Steine, Skulpturen, handwerklich exzellent gefertigt, viele auch künstlerisch wertvoll, auf die Geschichte dieser Familien verwiesen. Diese Monumente wegzuwerfen, wenn solch ein Grab aufgelöst wird, ist viel zu schade, sie aufzubewahren eigentlich eine Sache der öffentlichen Hand, sofern sie Wert auf einen aussagekräftigen Friedhof legt. In Kamen ist das nicht der Fall, noch hat man die Bedeutung des alten Friedhofs offenbar nicht erkannt. Friedhöfe sind Orte der Erinnerung, sie spiegeln den Geist, die Kultur der jeweiligen Epoche wider. Ein Friedhof ist ein Archiv der Kunst- und Kulturgeschichte. Gräber erzählen Geschichten, nicht zuletzt auch über den gegenwärtigen Umgang mit ihnen und was der über uns Heutige aussagt. Jeder Friedhof zeigt, wie eine Gesellschaft mit Sterben und Tod umgeht, rücksichtsvoll verehrend oder gleichgültig vernachlässigend.

Abb. 21: Pröbsting, umgestürzt

Am Vormittag des 19. März 2020 rief mich ein an der Kamener Geschichte interessierter Kamener Bürger an und berichtete ganz entsetzt, daß er einen Grabstein mit dem Namen Pröbsting auf dem Schutthaufen am inneren Rande des Kamener Friedhofes entdeckt habe. Pröbsting sei doch einer der großen Namen der Kamener Geschichte!

In der Tat! Die Pröbstings sind ein sehr altes Kamener Geschlecht, das sich bis ins Jahr 1253 zurückverfolgen läßt. Sie waren Ärzte, Pfarrer, Ratsherren und Bürgermeister und Abgeordnete im Provinziallandtag in Münster. In Kamen bekleideten sie viele Ehrenämter und richteten auch eine Stiftung zugunsten der Armen ein. Pfarrer Friedrich Pröbsting ist der Verfasser der 1901 erschienenen Kamener Geschichte. In Heeren gibt es das Pröbstingholz und ein Pflegeheim dieses Namens.

Wie sich herausstellte, hatten Arbeiter den beschädigten und umgestürzten Grabstein auf der ungepflegt (!) aussehenden Gruft der Pröbstings für entbehrlich gehalten und ihn als Schutt entsorgt, achtlos auf den Haufen Müll geworfen. So geht Lokalgeschichte verloren, durch Unwissen, Gleichgültigkeit, Vernachlässigung, Rücksichtslosigkeit.

Ein Kamener Privatmann ist da schon weiter. Der Steinmetzbetrieb Determann im Buschweg hat viele Monumente vor der Zerstörung bewahrt, gut. Wer dort vorbeigeht, tut es lachenden Auges. Das weinende Auge hingegen sieht, daß die besten Stücke auf Privatgrund stehen, obschon es auf dem Friedhof genug freien Platz gäbe, alle für die Kamener Vergangenheit wichtigen Steine dort zu versammeln. Besonders schöne und an besonders bedeutende Persönlichkeiten der Kamener Geschichte erinnernde Grabsteine könnten dort aufgestellt werden, versehen mit einem Schild, das die Bedeutung erklärt. So würde Besuchern ein Rundgang durch die allgemeine, die örtliche wie auch die Kunst- und Kulturgeschichte ermöglicht. So würde das Grab des Kamener Ehrenbürgers Funcke die Öffentlichkeit mit dem Leben und der Geschichte dieses verdienstvollen Mannes vertraut machen und erfahren, warum er 1925 zum Ehrenbürger ernannt wurde; wer Pfarrer Gustav Adolf Geibel war; was die Familie Koepe in Kamen darstellte, ganz zu schweigen von der Familie Pröbsting (s.o.), und das sind ja nicht alle. Friedhöfe halten die Erinnerung an frühere Generationen wach, an alte Kamenser. Diese Gräber sind da, sie könnten Geschichten erzählen: da war einer in der Fremdenlegion; einer war als Original bekannt; der Gastwirt, der sein bester Kunde war; man erfährt von Benjamin Stern; es gab einen hervorragenden Konditor und so viele mehr. Als Ernst Braß, Kamens erster Photograph 1893 nach Kamen kam, um das Terrain für seinen Photoladen zu sondieren, zählte er viele der Altkamener Originale auf, nannte sie beim Namen und amüsierte sich über ihre Eigenheiten. Viele von ihnen liegen auf dem Kamener Friedhof.

Abb. 22: Karl Uhrmeister, Legion Condor: Die Trauernden

Exkurs 8:

Am 7. Oktober 1937 gab es in Kamen ein besonderes Begräbnis: Heinrich Hallmann, Rudolf Hartig und Karl Uhrmeister wurden auf dem Kamener Friedhof begraben. Alle drei waren im Spanischen Bürgerkrieg (Juli 1936 – April 1939) gefallen. Dieser Bürgerkrieg fand zwischen den demokratisch gewählten Republikanern und den Putschisten unter General Francisco Franco statt. In diesem Krieg kämpften auf beiden Seiten internationale Mächte mit: die Sowjetunion auf der republikanischen (ausgerechnet!), Deutschland und Italien auf der nationalistischen Seite.

Abb. 23: Karl Uhrmeister, Legion Condor: Das militärische Drumherum

Karl Uhrmeister war Unteroffizier im Kampfgeschwader Boelcke, das durch Bombardements strategisch wichtiger Ziele wesentlich am Sieg der franquistischen Seite beteiligt war. Franco herrschte daraufhin bis zu seinem Tode im Jahre 1975 als Diktator in Spanien. Ernest Hemingway beschreibt in seinem Roman „For Whom the Bell Tolls“ von 1940 eine dreitägige Episode in einer Guerilla-Einheit, die das Klima in diesem Krieg eindrücklich nahebringt.

Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen.

Es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen.

Slawisches Sprichwort

Im Zuge der Industrialisierung, in Kamen mit der Abteufung der Zeche Monopol 1873 beginnend, war die Arbeiterklasse entstanden, die nicht mehr, wie zuvor die über Generationen gewachsene städtische und die Landbevölkerung, großen Wohnraum zur Verfügung hatte. In ihren Kleinwohnungen, oft wegen der finanziellen Entlastung zusätzlich mit Schlaf- oder Kostgängern belegt (s.o.), gab es keinen Platz für die Aufbahrung des Toten mehr. Außerdem gab es natürlich keine jahrhundertelang gewachsenen Nachbarschaften mehr, und mit den Nachbarschaften in ihrer alten Bedeutung und mit ihren Regeln ging auch ihr Gemeinschaftsgeist verloren, auf die Matthias Claudius in der letzten Strophe seines Abendliedes „Der Mond ist aufgegangen“ anspielt:

Verschon uns Gott mit Strafen,

und laß uns ruhig schlafen

und unsern kranken Nachbarn auch!

Matthias Claudius (1740 – 1815)

Diese zugewanderte Arbeiterschaft kam aus allen Himmelsrichtungen, aus Süddeutschland, Österreich, Ungarn, Kroatien und auch aus dem Osten, Schlesien und Polen, und mit einer so massiven Zuwanderung mußte sich auch die Sozialkultur der eingesessenen Bevölkerung verändern. Die Toten konnten nicht mehr in ihrer Wohnung aufgebahrt werden, dafür fehlte der Platz, es entstand die Notwendigkeit zum Bau von Leichenhallen auf den Friedhöfen.

Exkurs 9:

Die erste entstand 1792 in Weimar, 1819 wurden sie in Preußen gesetzlich eingeführt (Westfalen war seit 1815 preußische Provinz), 1873 die erste in Münster gebaut. In der Mitte des 20. Jh. wurde es Pflicht, die Aufbahrung in Leichenhäusern vorzunehmen, heute ist sie wieder zu Hause erlaubt.

Familiengräber, die mehrere Generationen umfassen, scheinen heute seltener zu werden. Vielleicht weil heutige Familien nicht mehr so lange an einem Ort wohnen, mobiler sind, sein müssen?

Selig ins Moos

streckte ich mich und wurde Erde.

Jetzt ranken Brombeeren

über mir,

auf einem sich wiegenden Schlehdornzweig

zwitschert ein Rotkehlchen.

Aus meiner Brust

springt fröhlich ein Quell,

aus meinem Schädel

wachsen Blumen.

Arno Holz (1863 – 1929)

Ein einzelner Friedhof sagt über eine Stadt vieles aus, aber erst durch den Vergleich mit anderen Städten werden auch unterschiedliche wirtschaftliche Verhältnisse deutlich. Wer die Größe und Qualität der Grabmale auf dem Kamener Friedhof mit denen z.B. auf dem Westfriedhof in Unna oder dem Ostfriedhof in Dortmund vergleicht, erkennt sofort, daß Kamen weniger wohlhabend war. Hier gibt es deutlich weniger aufwendige Grabmale.

Abb. 24: Die Urnenfelder heute

Und vielleicht fällt dem aufmerksamen Besucher auch auf, daß es heute nicht mehr so viele Familiengräber gibt, auf denen mehrere Generationen beerdigt sind. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: zum einen gibt es heute nicht mehr die „normale“ Erdbestattung als Regelfall, weil nicht wenige ihren Nachkommen nicht mehr die Verpflichtung zur Grabpflege aufbürden mögen, eine Verpflichtung, die zunehmend als Last empfunden wird; sie lassen sich kremieren, auch weil das eine kostengünstige Art der Bestattung ist, und an besonders dafür ausgewiesenen Stellen im Verein mit Gleichgesinnten in pflegeleichten Urnengräbern bestatten, heute die am häufigsten gewünschte Form der Bestattung; es gibt anonyme Gräber; Kolumbarien; Seebestattung, Bestattung im Friedwald und, je nach Region, noch viele weitere Arten.

Das Sterben braucht eben einen eigenen Ort und eine eigene Zeit. Heute kommt es zu immer individuelleren Formen des Begräbnisses: ein Fußballanhänger bekommt die Farben seines Lieblingsvereins und einen Fußball auf sein Grab, ein Fußballverein legt seinen eigenen Friedhof an. Das Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls bekommt eine Gedenkstelle am Unfallort, an der regelmäßig Blumen abgelegt und Kerzen entzündet werden, kurz, es ist eine Vielfalt an Umgangsweisen mit dem Tod an die Stelle früheren Brauchtums getreten.

Exkurs 10:

Das erste Krematorium gab es in Gotha im Jahre 1878. In Westfalen war Karl Ernst Osthaus, wie in vielem anderen auch, der Vorreiter, als er 1907/08 das erste Krematorium in Hagen bauen ließ. Es gründeten sich überall Vereine für Feuerbestattung, die vor allem hygienische Gründe für diese Form der Bestattung ins Feld führten. Aber natürlich ist diese Bestattungsform auch platzsparend. Papst Leo XIII (1810 – 1903) war gegen die Feuerbestattung. Erst 1963 hat die katholische Kirche sie akzeptiert.

Jüdische Gräber haben Ewigkeitsrecht, weswegen man z.B. auf dem jüdischen Friedhof in Prag bis zu 30 Begräbnisschichten übereinander findet.

2020 wurde die deutsche Friedhofskultur in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Als Gründe werden ausdrücklich genannt: die Kultur des Bestattens und Trauerns, die Gestaltung, Pflege und Bewahrung der Gräber, Grabmale, Friedhöfe und andere Gedenkorte, auch in Hinsicht auf Naturschutz, Völkerverständigung und Integration. Aus dieser Aufzählung geht hervor, daß die Einbettung von Gräbern und Grabmalen in eine natürliche, parkähnliche Umgebung wesentliches Element ist. Daß das ohne umfassende Pflege nicht geht, ist offenkundig, Erhaltung ist vordringliche Aufgabe, die nie endet. „Friedhof“ wird damit als Kulturraum verstanden, der kommunale wie der christliche, jüdische und heute auch muslimische Grabfelder umfaßt. Und das beinhaltet auch Kriegsgräberstätten und nationale wie internationale Soldatengräber.

Abb. 25: Ein jüdisches Grab: Leser Stern

Einen wesentlichen Teil Kamener Geschichte bilden Juden, die ab 1866 auf diesem Friedhof begraben werden durften. Heute gibt es nur noch wenige dieser Gräber, aber keine Kamener jüdische Gemeinde mehr. Die Pflege ihrer Gräber obliegt der Stadt Kamen.

Abb. 26: Gräberfeld für Ziviltote des II. Weltkriegs

Geschichte erzählen auch die Gräber der 223 Menschen, die in Gräbern unter einheitlich gestalteten Kreuzen beerdigt sind, weil sie alle das gleiche Schicksal erlitten, die Kamener Bombentoten vom 24./25. Februar 1945. Solche Gräber erinnern an die Schrecken des Krieges. Die Pflege ihrer Gräber obliegt der Stadt Kamen.

Abb. 27: Gräberfeld für Zwangsarbeiter & Zwangsarbeiterinnen

An Geschichte erinnern die Gräber der hier ausgebeuteten Zwangsarbeiter, Zeichen des Eingeständnisses deutscher Schuld. Die Pflege ihrer Gräber obliegt der Stadt Kamen.

Abb. 28: Erinnerung an die Toten der ostdeutschen Heimat

Ebenfalls an Geschichte erinnert das Ehrenmal für die Toten aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die für den Krieg u.a. auch mit dem Verlust ihrer Heimat zu büßen hatten. Diese Gräber werden von den Vertriebenenverbänden gepflegt, aber wenn das Ereignis im Dunkel der Geschichte verschwindet und die folgenden Generationen sich nicht mehr als Vertriebene fühlen, weil sie inzwischen hier heimisch geworden sind, wird auch dieses eine öffentliche Aufgabe werden.

Abb. 29: Gedenkplatten für die Toten des I. Weltkriegs

Die den Gefallenen der beiden Weltkriege vorbehaltenen Soldatenfriedhöfe sind mittlerweile das letzte Zeugnis von vielen einstmals vorhandenen Gedenkstätten. Hier wird erinnert an die 64 im Ersten und die 233 im Zweiten Weltkrieg Gefallenen, an 12 unbekannte Soldaten, an die 42 deutschen Soldaten, die in Lazaretten ihren Verletzungen erlagen, an Ausländer in 61 Einzel- und 9 Sammelgräbern. Die Pflege ihrer Gräber obliegt der Stadt Kamen.

Abb. 30: Für die Opfer der Luftangriffe auf Kamen am 24./25. Februar 1945

Auch wenn manche Leute heute meinen, daß die Gräber deutscher Soldaten am besten aus der Öffentlichkeit verschwänden, weil darunter auch Täter seien – sie sind als Tote vor allem Opfer. Dulce et decorum est pro patria mori? Nur wenige waren wohl so fanatisch, daß sie gern für den Gröfaz starben. Und in welcher Armee hätte es jemals keine Täter gegeben? Heißt es nicht seit Jahrtausenden: De mortuis nil nisi bene? In diesem Bereich liegen auch die zwei Platten, die einzig noch vom Sedandenkmal übrig sind und lt. Ratsbeschluß vom Oktober 1956 besonders zu pflegen sind; was allerdings nicht erkennbar ist, ihr Zustand ist beklagenswert. Solche Gräber erinnern an die Schrecken des Krieges, aber nicht, wenn kaum jemand von ihrer Existenz weiß.

Abb. 31: Für die Opfer des Bergunglücks 1901

Selbstverständlich pflegen die Kamener Bergleute das Grab ihrer bei einer Schlagwetterexplosion 1901 ums Leben gekommenen Kollegen. In Kamen gibt es seit Jahrzehnten keinen Bergbau mehr, wie lange wird es noch (ehemalige) Bergleute geben? Die Pflege ihrer Gräber wird dann der Stadt Kamen obliegen, beruft man sich doch heute noch bei offiziellen Anlässen auf die Kamener Bergbautradition, indem alle Reden mit „Glück auf“ beendet werden.

Alle diese Gräber müssen erhalten werden, sie alle künden von der Kamener Geschichte, ihren guten wie schlechten Teilen. Und daß Loyalität auch, vielleicht gerade, in besonderen Fällen eine Tugend ist, sieht man am Grab von Walter Ecke, dem seine Kameraden von 1954 einen Stein aufs Grab stellen. Ein ganz kleiner, nur individueller Teil der Kamener Geschichte, aber auch das ein Teil davon. Wer das Grab sieht, stellt seine Fragen: Fremdenlegion? Diên Biên Phu? Was war da? Vergessen regelt nichts.

Abb. 32: Ein Kamener bei der französischen Fremdenlegion:

Walter Ecke

Das Leben war geregelt, von der Geburt bis zum Tod gab es feste Regeln, die von allen befolgt wurden. Jeder wußte, was zu tun war. Wie aber ging es weiter?

In den 1960er Jahren wurde man sich der Schönheit des alten Friedhofs bewußt und beschloß, keine neuen Grabstätten mehr zuzulassen, lediglich die weitere Belegung der bereits gekauften Grabstätten, weil der alte Friedhof der neue Stadtpark werden sollte.

Für die Toten der Zukunft wurde der alte Südkamener Friedhof erweitert, alle Beerdigungen fanden von nun an dort statt. Bald aber zeigte sich, daß die Idee mit dem Park zwar gut war, doch die Dauer auch der weiteren Gräber 30 Jahre betrug, so daß die Umwandlung in einen Park auf jeden Fall in weite Ferne rückte. Heute gibt es jedenfalls wieder reichlich Platz für neue Beerdigungen, zumal traditionelle Erdgrabstellen kaum noch nachgefragt werden. Sie machen heute nur noch etwa 15% aller Bestattungen aus, 85% sind Urnengräber. Die Gründe dafür sind einfach: diese Form der Bestattung spart Geld und Platz und bietet trotzdem Familien einen Ort, an dem getrauert werden kann. Vor allem kommt etwas hinzu, das der modernen Gesellschaft und ihrer hohen Mobilität geschuldet ist: Immer weniger Familien sind an einem Ort versammelt, vielmehr übers ganze Land, ja die Welt verstreut. Seit 2017 gibt es aus diesem Grunde sogar das Angebot der pflegefreien Bestattung im Rasenfeld.

Die Urnengräber werden, anders als die traditionellen Erdgräber, als Baumbestattung durchgeführt. Die Grabstellen werden kreisförmig um einen Baum herum angeordnet. Ausnahme von der Mehrheit: wer von woanders hierherkommt, offenbar in der Regel Menschen, die aus Polen oder Rußland stammen, legt großen Wert auf Familiengräber in der neuen Heimat. U.a. aus religiösen Gründen lehnen sie mehrheitlich die Kremation ab.

Der alte Kamener Friedhof ist seit seiner Einrichtung ein kommunaler Friedhof, d.h., er kennt keine religiösen oder konfessionellen Beschränkungen. Bei seiner Gründung 1866 erhielten Juden, zu jener Zeit immerhin schon über 100 Personen (Kamener insgesamt ca. 3400), zum ersten Mal in Kamen das Recht, zusammen mit Christen auf einem Friedhof bestattet zu werden. Heute gilt das noch immer, wie für alle anderen Religionen.

Um die Würde des Ortes zu wahren, gibt es eine Friedhofsordnung, die die äußere Form des Grabes genehmigt oder auch nicht. Daß das zu Verstimmung führen kann und auch führt, liegt auf der Hand, scheint doch nicht selten der persönliche Geschmack der Entscheider eine Rolle zu spielen. So wurde z.B. dem Wunsch, einem Toten, eingewanderter Österreicher, ein gußeisernes Kreuz mit Bedachung, im Stil seiner Heimat, aufs Grab zu stellen, abgelehnt. Nur wenige Leute streiten in solch einer Situation noch lange mit „dem Amt“ herum. Aber vielleicht hat sich auch in dieser Beziehung etwas gewandelt, gibt es doch inzwischen genau diese Form des Kreuzes auch in Kamen, wenn auch aus Holz.

Abb. 33: Ein Grabkreuz, wie es in Österreich üblich ist

In einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels, weg von der Großfamilie, hin zu mehr Individualität, tritt, vereinzelt zwar, ein neues Phänomen auf: der Fußballverein als Wahlfamilie. Die Individualität geht wieder in der Gemeinschaft auf, die Vereinsfarben dienen als Identifikationselement: auf Schalke wird in Blau-Weiß beerdigt. Für manche ist Schalke „Religion“. Seit Dezember 2012 hat Schalke ein eigenes Begräbnisfeld (eine ganz neutrale Bezeichnung) in Gelsenkirchen-Beckhausen-Sutum. Es wird durch eine hohe Symbolik geprägt: es hat die Form des Fußballstadions mit Flutlichtmasten und Platz für 1904 (Schalke 04!) Gräber. Hier wird eine preisgünstige Rundumversorgung angeboten, für Arme gibt es sogar eine kostenlose Möglichkeit, noch nach dem Tode Teil der Gemeinschaft zu bleiben.

Auch heute noch, in Zeiten säkularer Einstellung der Menschen, in Zeiten zunehmender Kirchenaustritte, sind christliche Begräbnisse in der Mehrzahl, doch werden freie Redner, d.h. ohne religiösen oder konfessionellen Hintergrund, bereits zu etwa 30% eingesetzt. Etwa ein weiteres Drittel kommt ganz ohne offiziellen Redner aus, sind rein private Veranstaltungen. In diesen Fällen wird die Zeremonie dann meist durch den Bestatter begleitet, der ein paar tröstende, leitende Worte spricht. Offenbar ist diese Funktion der der „Vorgänger“ früherer Zeiten ähnlich: es braucht jemanden, der Regie führt.

Waren früher einmal die überlieferten Formen, wie beim Tode zu verfahren war (s.o.), allgemein anerkannt und wurden befolgt, so hat sich das alles weitestgehend aufgelöst. Der Tod wird, paradoxerweise, gleichzeitig privater und öffentlicher. Privater, weil noch immer ca. ein Viertel zu Hause verstirbt (drei Viertel sterben im Krankenhaus, im Seniorenheim oder auf der Palliativstation). Heute darf man einen geliebten Toten bis zu 36 Stunden bei sich zu Hause behalten, eine förmliche Aufbahrung gibt es aber meist nicht mehr. Die letzte Hausaufbahrung zu Hause gab es in Kamen Ende der 1970er Jahre auf dem Hof Barenbräucker. Barenbräuckers, Plettenbergs und Böings haben auch heute noch einen Privatfriedhof. Es gibt keinen Leichenzug mehr durch die Stadt, niemand hält mehr Totenwache, Leichenwäsche und -bekleidung werden von Bestattungsunternehmen durchgeführt, unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Und in vielen Todesanzeigen in der Zeitung steht dabei: „Die Beerdigung hat in aller Stille im engsten Familienkreis stattgefunden.“ Armbinde, eine schwarze Schleife an der Haustür – Vergangenheit. Selbst der Leichenschmaus ist nicht mehr die Regel.

Gleichzeitig aber wird um Prominente – man erinnere sich nur einmal an die Berge von Blumen, die anläßlich des Unfalltodes von Prinzessin Diana 1997 vor dem Buckingham Palast lagen – oder Opfer eines Verbrechens öffentlich getrauert. Und wer zählt die Stellen, an denen der Opfer eines Verkehrsunfalls gedacht wird, Blumen und Grablichter am Straßenrand. Wird gar ein Kind Opfer, kann niemand die Kerzen und Teddys und Puppen und anderes Spielzeug und Blumen zählen, immer begleitet von der Frage „Warum?“

Gab es früher nur schwarze und braune Särge, für Kinder grundsätzlich weiße, Symbolfarbe für Unschuld, ist heute den individuellen Wünschen keine Grenze gesetzt. Jede Farbe, jede Farbkomposition ist möglich. Es gibt Beerdigungen, bei denen der Sarg in der Lieblingsfarbe des Toten lackiert ist oder in den Farben des Regenbogens, der symbolisch zeigt, daß jemand darüber geht, bis ins Jenseits, ins Land, aus dem keiner zurückkommt. Und Kindern wird oft ihr Schnuffeltuch, ihr Lieblingsspielzeug, mitgegeben.

Nur wenige Leute bestehen darauf, nach ihrem Tod vergessen zu werden. Sie lassen sich in der Regel verbrennen und ihre Asche auf dem Streufeld (gibt es auch in Kamen) verstreuen. Hier werden auch Verstorbene ohne Angehörige oder deren Angehörige nicht auffindbar sind, z.B. Obdachlose, auf Kosten der Gemeinde bestattet. Hier gibt es kein Grab, keinen Stein.

Abb. 34: Erinnerung an einen Obdachlosen, der Anfang 2024 auf dem Kamener Markt tot aufgefunden wurde

Aber nicht jede Beerdigung ist eine stumme, traurige Angelegenheit. Als einmal ein Kapitän in Kamen zu Grabe getragen wurde, kam eine Abteilung Matrosen unter Führung eines Marineoffiziers zu Ehren des Toten. Sechs Matrosen trugen den Sarg, der Offizier hielt eine kurze Ansprache und gab das Kommando: „Laßt los!“ Die sechs ließen daraufhin die Seile, mit denen sie den Sarg hielten, los, und dieser krachte senkrecht auf den Boden der Grube. Wie man das auf See eben so macht, auch wenn dieses Mal kein Wasser den Toten empfing.

Die Stadt Kamen unterhält heute vier kommunale Friedhöfe: in Mitte, Südkamen, Rottum und Derne. Der Heerener und ein Methleraner Friedhof werden von der evangelischen, der zweite Methleraner von der katholischen Kirchengemeinde betrieben.

Es wird deutlich, daß man einen Friedhof nicht einfach den Familien der Toten und den Beerdigungsunternehmen überlassen darf. Friedhöfe sind eine öffentliche Aufgabe, stellen Geschichte dar. Geschichte aber ist das zentrale Element einer jeden Gemeinschaft. Nimm ihr ihre Geschichte, und sie hört auf zu bestehen.

Wandrers Nachtlied

Über allen Gipfeln

Ist Ruh,

In allen Wipfeln

Spürest du

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde,

Warte nur, balde

Ruhest du auch.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Weil es inzwischen eine große Zahl Moslems gibt, besteht auch der Wunsch nach Friedhöfen, auf denen nach islamischem Brauch beerdigt werden kann. Die Leiche liegt auf der rechten Seite, das Gesicht nach Mekka gewandt. Sie ist in ein Leinentuch gehüllt. Und oft steht auf dem Grab ein Grabstein, Anpassung an hiesigen Brauch. Allerdings gibt es immer noch die Rückführung von Toten in ihre Heimatländer für eine „richtige“ Bestattung in Heimaterde. Islamische Friedhöfe gibt es zur Zeit in Lünen-Niederaden und Brambauer. Beide stehen auch Kamenern offen. Das islamische Grab ist, wie das jüdische, nicht zeitlich befristet.

Buch der Lieder

Lyrisches Intermezzo LXV

Die alten bösen Lieder

Die Träume schlimm und arg,

Die laßt uns jetzt begraben,

Holt einen großen Sarg.

Hinein leg ich gar Manches,

Doch sag ich noch nicht was;

Der Sarg muß sein noch größer

Wies Heidelberger Faß.

Und holt eine Totenbahre,

Von Brettern fest und dick:

Auch muß sie sein noch länger

Als wie zu Mainz die Brück.

Und holt mir auch zwölf Riesen,

Die müssen noch stärker sein

Als wie der heilige Christoph

Im Dom zu Köln am Rhein.

Die sollen den Sarg forttragen

Und senken ins Meer hinab,

Denn solchem großen Sarge

Gebührt ein großes Grab.

Wißt ihr, warum der Sarg wohl

So groß und schwer mag sein?

Ich legt auch meine Liebe

und meinen Schmerz hinein.

Heinrich Heine (1797 – 1856)

Früher undenkbar, heute für viele Menschen ein selbstverständliches Muß: Waren Haustiere, außer „Schmuckvögeln in Schmuckbauern“, früher sowieso selten, so hatten sie, wenn es denn welche gab, eine Funktion wie z.B. Hofhund, Wachhund oder Hütehund. Heute werden sie immer öfter als Familienmitglieder gehalten, gekleidet, gefüttert, zu Geburtstag und Weihnachten beschenkt mit z.B. Kleidung, Mützen, im Extremfall auch schon mal Diamanthalsbändern, besonderem Spielzeug usw. So brauchen sie natürlich auch einen Friedhof als Ort der Trauer für die „Hinterbliebenen“. Den nächsten Tierbestatter und Tierfriedhof gibt es in Dortmund.

Ob Kirchhof, Totenhof, Friedhof, Gottesacker oder Begräbnisfeld – immer ist es eine letzte Ruhestätte für die Toten. Aber weil wir sie regelmäßig besuchen und der Toten gedenken, ist der Friedhof doch eigentlich ein Ort der Lebenden? Sie haben dort ihren Ruhepol und können sich auf den „ewigen Jasager“ vorbereiten, den Tod.

Was ihr seid, das waren wir,

was wir sind, das werdet ihr.

Erich Strittmatter, in: Der Laden (Bd.2)

KH

Textquellen:

- Blaschke, Jochen, KH im Gespräch mit dem Kamener Beerdigungunternehmer JB

- Buschmann, Friedrich, Geschichte der Stadt Camen o.O., 1841

- Buschmann, Friedrich und Pröbsting, Friedrich, Erinnerungen 1841 – 1900, o.O., o.J.

- Buschmann, Friedrich und Pröbsting, Friedrich: „Fortsetzung der Chronik über die Stadt und das Kirchspiel Camen“, 1851 bis 1875, o.O., o.J.

- Cantauw, Christiane, Tod in Westfalen, Vortrag beim Kultur Kreis Kamen am 12. Nov. 2015

- Cantauw, Christiane, Mit den Füßen voraus. Der Umgang mit dem Tod hat sich stark verändert, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 2008

- Craemer, Hugo, Alt-Kamen im Lichte seiner Orts- und Flurnamen. aus: Zechenzeitung, 1929, Jgg. 3-7 & 8;

- Dorowski, Heinz, Nachbarschaften: [Heinz Dorowski (1942 gefallen): Die zitierten Quellen beziehen sich auf 7 Kopien aus dem Westfälischen Anzeiger, die sich im Stadtarchiv Kamen befinden. Die Originalzeitungen sind im StA-Kamen nicht vorhanden.

Die Examensarbeit des Lehrers Heinz Dorowski „Gemeinschaftsleben in Kamen” mit dem Untertitel „Eine kulturhistorische Betrachtung der Kamener Nachbarschaften” scheint verschollen.]

Graas, Wilhelm, Die alten Kamener Nachbarschaften, aus: Heimat am Hellweg, 1959 - Pröbsting, Friedrich, Geschichte der Stadt Camen und der Kirchspielsgemeinden von Camen, Hamm 1901

- Wieschhoff, Wilhelm, Geschichte der lutherischen Gemeinde und ihrer Kirche in Kamen

Bildquellen:

Abbildungen:

- Photographien Klaus Holzer: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

- Heinz Stoob, Westfälischer Städteatlas, Dortmund 1975: Abb. 2

- Westfälische Rundschau, 10.6.1986: Abb. 5

- Stadtarchiv Kamen: Abb. 6, 7, 15

- Archiv Wilfrid Loos: Abb. 16, 22, 23

- Familie Diening/Korte: Abb. 18

- Archiv Klaus Holzer: Abb. 19

- LWL-Archiv/Risse: Abb. 20