von Klaus Holzer

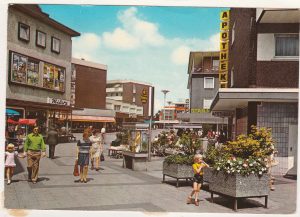

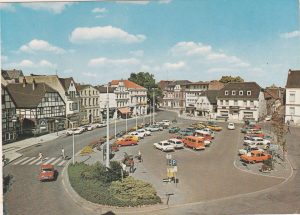

Jetzt, im Jahre 2018, wird Kamens vorläufig letzte große städtebauliche Errungenschaft fertiggestellt, der Sesekepark, nach der Neugestaltung des Bahnhofsgeländes im Süden und der Errichtung des Kamen Quadrat im Norden, auf dem Areal des ehemaligen Vogelhofs (vgl. a.Art. Nordstraße), nachdem Karstadt und Hertie an dieser Stelle scheiterten. Beide Bereiche sind funktionale Gebilde, Dienstleistungszentren, dienen der Mobilität mit dem ÖPNV und der Nahversorgung. Der Sesekepark ergänzt diese beiden Pole fast genau auf der Mitte zwischen ihnen und dient vor allem der Verschönerung der Stadt, der Erhöhung ihrer Lebensqualität, der Erholung ihrer Bürger. Besonders schön ist es, daß damit endlich unser Flüßchen, die Seseke, in die Gestaltung eingebunden wird. 2014 kam die nach einer Gesamtbauzeit von einem Vierteljahrhundert 1988 begonnene Renaturierung der Seseke zum Abschluß, rund 100 Jahre nach der ersten großen Umbauphase, die mit der Gründung der Seseke-Genossenschaft 1914 ihre nominellen Anfang nahm, und erst 1936 endgültig abgeschlossen wurde und damit ähnlich lange dauerte.

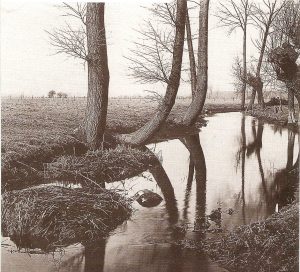

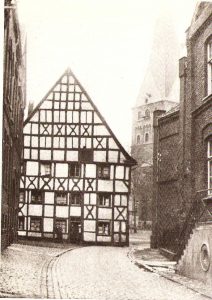

Vor 1900 war die Seseke ein mäandrierender Flachlandfluß, der vor allem durch seinen Fisch–, Krebs– und Muschelreichtum stark zur Ernährung der Kamener beitrug1, aber auch regelmäßig weite Teile der Stadt überschwemmte, Fluch und Segen zugleich war. Nicht zuletzt war ein Altarm der Seseke, wo er, von Heeren kommend, auf die Stadtmauer traf, etwa in Höhe der „Bleiche“ auf der Ostenallee, die erste Kamener Badeanstalt, betrieben von der Badegesellschaft „Flora“.

Abb. 1: Camens erste Badeanstalt

Abb. 2: Die Seseke, ein mäandrierender Flachlandfluß

Über die Überschwemmungen berichtet auch August Siegler2, im Jahre 1927: „Besonders groß war die Ueberschwemmung am 24. Februar 1890. An der jetzigen neuen Maibrücke und am Rathaus sind Marken angebracht, die den damaligen Höchststand des Wassers an den bezeichneten Stellen anzeigen. Der Strom von der Ostenmauer über die Bahnhofstraße nach der Klosterstraße war so stark, daß ein Mensch nur mit großer Mühe und Gefahr durch das Strombett gehen konnte. Die Feuerwehr hatte die ganze Nacht schwer gearbeitet, um Menschen, Tiere und Sachen zu retten. Aus dem Torwärterhäuschen, das da stand, wo jetzt das Geschäft von Thöling (Anm: heute Bahnhofstraße 53) ist, holten sie frühmorgens noch die alte Bewohnerin, Frau Rentsch, die in ihrem schwimmenden Bette lag. Den Leuten wurden Lebensmittel, die an Latten gebunden waren, in die obere Etage gereicht. Das Ganze bot einen schönen und doch furchtbar grausigen Anblick. Später wurde der Flutkanal nördlich von dem jetzigen Sparkassengebäude, der einen Teil des Wassers aus dem Mühlenkolk schneller weiterleiten sollte, angelegt. Diese Anlage genügte aber nicht, um weiter Ueberschwemmungen zu vermeiden.“

Abb. 3: Das Hochwasser vom 24. Februar (oder November) 1890

So weit, so gut, die Kamener waren Hochwasser gewöhnt, sie arrangierten sich mit dem Unvermeidlichen. Als dann aber 1873 der Bergbau in unsere Region kam, änderte sich alles. Im Oktober 1905 leiteten die Zechen Königsborn III/IV , Schacht Bönen, und Courl riesige Mengen Ammoniak in Seseke und Körne ein und verwandelten die beiden Flüßchen in tote Gewässer. Die Märkische Zeitung schrieb wiederholt zu diesem Thema: „Unsere Sesike ist jetzt ein totes Wasser geworden, kein lebendes Wesen, weder Fisch noch Frosch, noch sonst ein Tierchen macht sich darin bemerkbar. … Viele Zentner der schönsten Fische aller Art, sowie Millionen kleiner Fische, der jungen Brut, bedeckten die Oberfläche des Wassers und wurden von zahllosen Fischliebhabern aufgefangen und als gute Beute heimgeholt.“ Und abschließend, da die Zeche bei Bönen als Schuldige ausgemacht ist, die Mahnung: „Die Industrie begrüßen wir als lebenweckenden Faktor mit Freuden, aber sie darf nicht tötend und verderbenbringend werden.“ (Märkische Zeitung, mehrfach im Oktober/November 1905)

Jetzt war den Kamenern nicht nur ein Teil ihrer Nahrungsgrundlage entzogen, sondern jedes Hochwasser bescherte ihnen auch ernste gesundheitliche Gefahren. Da Kamen eine nur rudimentäre Kanalisation hatte, das meiste Abwasser aus den Häusern direkt in die Rinnen an den Straßenrändern und von dort in offene Gräben floß, bedeutete Hochwasser eben auch, daß jetzt Schmutzwasser in den Straßen stand, Fäkalien eingeschlossen. Es war also dringend erforderlich, die Sesekeregulierung und, damit einhergehend, Kamens Kanalisation anzugehen.

Im Winter 1913/14 wurde es konkret, die Sesekegenossenschaft gründete sich. Ihre erste Sitzung, die Gründungsversammlung, fand am 4. April 1914 in Dortmund statt. Wie wichtig das Vorhaben war, zeigt die Tatsache, daß diese Sitzung durch den Regierungspräsidenten Alfred von Bake eröffnet wurde. Er stellte fest, daß sich seit der Jahrhundertwende die Verhältnisse an der Seseke denen an der Emscher angeglichen hätten: die industriellen Anlagen führten zu Verschlammungen, die Zustände würden zunehmend unhaltbarer. Daher sei diese Zwangsgenossenschaft nötig. Auf dieser Versammlung wurde, abgesehen von einigen kleineren Satzungsänderungen, nur der Vorstand gewählt. Stellvertretender Vorsitzender wurde der Kamener Bergrat Fritz Funcke (ehem. Kamener Zechendirektor, 1925 zum ersten Ehrenbürger der Stadt Kamen ernannt) der sich in vielerlei Hinsicht um Kamen verdient gemacht hat und der älteren Kamenern noch als Besitzer und Bewohner der Funckenburg (heute Zollpost) in Erinnerung sein dürfte.

Zum Schluß der Versammlung gab von Bake seiner Hoffnung Ausdruck, daß die Genossenschaft einen „weisen Ausgleich“ zwischen den divergierenden Interessen von Industrie und Landwirtschaft finden möge3, die Industrie habe der Landwirtschaft viel verdorben, klage selber über hohe Kosten.

Anfang Juli 1914 wird die Satzung der Genossenschaft durch den preußischen Landwirtschaftsminister Clemens Freiherr von Schorlemer-Lieser genehmigt und tritt damit in Kraft.

Kamen ist zu dieser Zeit noch das verträumte kleine Ackerbürgerstädtchen, das es jahrhundertelang gewesen war. Zwar war die zentrale Fließendwasserversorgung seit 1887/88 zunehmend ausgebaut worden, doch gab es keine umfassende Entsorgung des Schmutzwassers, da es keine Kanalisation gab. Aus einer Anfrage im Kamener Volksfreund vom 19. September 1875 geht hervor, daß schon damals auf diese Übelstände aufmerksam gemacht wurde. Die Anfrage lautete: „Wann wird mit der Beseitigung unserer städtischen Schönheiten, den vielen Kloaken, endlich ein Anfang gemacht ? – Die Bewohner der Kloaken–Gegend.“ Das bedeutete im Klartext, daß es in Kamen Stellen gab, an denen vor Schmutz und Gestank kaum Leben möglich war. Die Kamener Zeitung vom 24. April 1915 nennt zwei besonders üble Beispiele: Kommt ein Gast per Bahn nach Kamen und geht die Bahnhofstraße entlang, so gibt Kamen hier die denkbar schlechteste Visitenkarte ab. Auf dem Stück zwischen der Bahn und der Stelle, wo heute das Rathaus steht, lagen „Fäkalien, Müll und allerlei Unrat zuhauf auf und neben der Straße, übler Gestank verpestete die Luft, der Anblick würde den Gast zur sofortigen Umkehr veranlassen. Und was sich dort an Krankheitskeimen tummele, sei nur zu vermuten“. Eine weitere, noch schlimmere Stelle macht er in der Nordenfeldmark aus, wo sie, „wenn man aus der Stadt kommt, bei der alten VfL-Turnhalle links abbiegt“.

Die ersten eher zaghaften Anfänge wurden ab 1892 gemacht, wenige Jahre, nachdem die ersten zentralen Wasseranschlüsse gelegt worden waren. Am 25. August 1925 begannen die endgültigen Kanalisationsarbeiten in Kamen. Die volle Wirkung der Kanalisation würde erst nach der Fertigstellung der Hausanschlüsse ganz gewürdigt werden können, war man sich sicher. Nach Abschluß der ersten Bauabschnitte waren die Schmutzgräben im Osten, Norden und Westen der Stadt verschwunden und man glaubte, daß Überschwemmungen in Zukunft als nahezu ausgeschlossen zu betrachten seien.

In Kamen eine Kanalisation zu bauen, ist jedoch eine schwierige Sache, weil die Stadt eben ist und unter häufigen Hochwassern leidet. Wegen dieser Umstände mußte der Boden der Seseke um ca. zweieinhalb Meter abgesenkt werden, sonst fließt das Wasser nicht mehr bzw. in die falsche Richtung. Der Artikel nennt das „recht erschwerte Abflußverhältnisse“. Doch wußte man in Kamen auch, daß es noch lange dauern würde, bis sich diese Verhältnisse verbesserten, da ja ein gutes halbes Jahr vorher der Erste Weltkrieg ausgebrochen war, weswegen sich der Bau der Kanalisation deutlich verzögern würde.

Dann jedoch hilft ausgerechnet diese Tatsache der Stadt unerwartet zu einem früheren Beginn der Arbeiten zur Regulierung der Seseke. Am 5. August 1915 berichtet die Kamener Zeitung: „Seit einigen Tagen ist mit den Vorarbeiten für die Sesekeregulierung in den Marschweiden (Anm: Im Mersch) begonnen worden; dieselben werden von einem 10 Mann starken Trupp französischer Kriegsgefangener ausgeführt, die man gleich hinter dem Staubecken der hiesigen Mühle bei den Erdbewegungsarbeiten beobachten kann.“

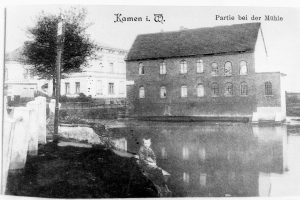

Abb. 4: Blick auf den Mühlenkolk, um 1900

Eine wesentliche Ursache für Kamens Hochwasserprobleme scheint der Mühlenkolk gewesen zu sein, der bis 1923 oberhalb der Maibrücke lag und ein Stück weit in die Bahnhofstraße (die vorher zwischen Markt und Maibrücke Mühlenstraße hieß) bis vor die heute noch an dieser Stelle liegende Einfahrt zur Mühle ragte.

In diesem Artikel fallen dem Leser sofort zwei Formulierungen besonders auf: die Bahnhofstraße wird hier ohne jede Ironie die „Hauptstraße von Kamen“ genannt. Die Eisenbahn war das wichtigste Verkehrsmittel der Zeit, die Verheißung der Moderne, der Zukunft. Und der „Abfluß des Mühlenkolks (Anm: also nicht die Seseke selber!) geht durch die Straßenbrücke von Kamen“. Hier wird verklausuliert deutlich, was wir Heutigen uns nicht mehr vorstellen können, nämlich, daß die Maibrücke bis 1923 die einzige Straßenbrücke Kamens war.4

Das Thema Hochwasser bewegte unsere Vorfahren sehr stark. In diesem Artikel werden auch Auswirkungen benannt: „Die oberhalb (Anm.: des Mühlenkolks) liegenden Wiesen und Weiden liegen bis zu der Köln-Mindener Bahn vollständig im Rückstau dieses Mühlenstaues und werden bei höherem Wasser überflutet.“ Und indirekt bedeutet das natürlich auch, daß durch den Bau eben dieser Eisenbahn die Kamener Hochwässer verstärkt wurden, konnte das Wasser doch nur noch bis zu diesem Damm steigen, schwappte dann zurück in die Stadt. Und halb stolz, halb bedauernd, erwähnt der Autor dann auch noch, daß „die am Rathaus angebrachten Marken beweisen“, wie sehr die Stadt unter dem Hochwasser zu leiden hatte, „deren höchste [zeigt] den Wasserstand vom November 1890 [an] und liegt „etwa 70 Zentimeter über der Straßenfahrbahn“.

Abb. 5. Das Hochwasser von 1923, mit Dammbruch am Mühlenkolk

Das Hochwasserproblem war zumindest teilweise mit der Existenz des Mühlenstaus verbunden, weswegen schon vorher ein drei Meter breiter Flutkanal an der rechten Seite gemauert worden war. So konnte das Wasser reguliert abfließen, was aber offenkundig nicht reichte. Im Zuge der Neuregulierung der Seseke war man an dieser Stelle dabei, ein Stück neu auszubauen. Darum mußte die Seseke hier durch den ehemaligen Stadtgraben, den Umflutgraben, umgeleitet werden. Dazu wurde ein Damm errichtet. Es hatte tagelang geregnet, und der Umflutgraben konnte die Wassermassen nicht mehr fassen. Die Kamener hofften, der Damm werde halten, doch „do kennt dä Lüe user Sesike schlecht,“ sagte ein alter Kamenser . Und schon geschah es: „Da sprang gestern um die erste Mittagsstunde der Damm mit Krach und Getöse entzwei. Die Wassermassen setzten sich mit aller Kraft durch und nahmen die schweren Balken, die Bretter und Brettchen mit Leichtigkeit mit.“ (Kamener Zeitung, 3. Februar 1923)

So geschehen am 2. Februar 1923, direkt am Mühlenkolk, unterhalb der Mühle Ruckebier an der Maibrücke (merkwürdigerweise war genau das gleiche 125 Jahre vorher bei einem Umbau schon einmal geschehen). Endgültige Abhilfe versprach man sich von der kompletten Beseitigung des Mühlenkolks. Die aber würde es dem Müller unmöglich machen, weiterhin mit Wasserkraft zu mahlen. Warum hätte der Müller zustimmen sollen? Also wurden Pläne für dessen Enteignung „vorläufig und endgültig“ festgestellt.

Aber es war von Anfang an klar, daß man, um die Probleme mit der Seseke beheben zu können, sich nicht nur auf den Fluß beschränken konnte, schließlich wollten die Kamener endlich ihre Kanalisation haben, doch ist jeder Fluß mit anderen verbunden. Höhenverhältnisse zu verändern, bedeutet unweigerlich, alle anderen Gewässer ebenfalls verändern zu müssen. Im August 1920 meldete die Kamener Zeitung, daß auch die Körne zweieinhalb bis drei Meter tiefer gelegt werden solle, die ja bekanntlich in die Seseke fließt. Grund: Dortmund wollte ebenfalls eine Kanalisation bauen. Im Gefolge dieses Umbaus verlor dann auch die Berger Mühle ihre Existenzgrundlage, und im weiteren Verlauf der Seseke mußte auch noch die Hilsingsmühle in Methler aufgeben. Im Fall Berger Mühle scheint es rechtzeitig zu einer Einigung gekommen zu sein. Die Sesekegenossenschaft hatte die Staugerechtsame5 rechtzeitig erwerben können.

Abb. 6: Die Berger Mühle, kurz vor ihrem Abriß 1927

Eine weitere Folge der damaligen Sesekeregulierung war der Bau neuer Straßen (u.a. der Rathenaustraße, heute Koppelstraße) und von Wohnhäusern für Bergleute. Für alle diese Baumaßnahmen war damals eine landespolizeiliche Genehmigung erforderlich.

Ende Oktober 1920 war es dann endlich so weit: die Arbeiten zur Regulierung wurden begonnen. Die Kosten wurden je nach „Maßgabe der Interessenten“ verteilt. Für das Jahr 1920 entfielen auf

Kamen 8.644 Mark

Unna 8.869 Mark

Bergkamen 2.805 Mark

Westick 1.064 Mark

Methler 2.159 Mark

Zeche Grillo 17.000 Mark

Derweil schritten die Reparaturarbeiten an der Maibrücke, gut voran. Sobald der Beton trocken war und die nötige Festigkeit erlangt hatte, wurden die Straßenbahnschienen von der alten auf die neu fertiggestellte Seite verlegt, und die Kleinbahn konnte wieder ungestört rollen.

Acht Jahre dauerte es, bis die bereits 1915 ins Auge gefaßten Arbeiten zur Entfernung des Mühlenkolks begonnen werden konnten. Kurz vor Weihnachten 1923 machte sich die Stadt Kamen selber ein Geschenk: „Im Mühlenkolk kann Schutt abgeladen werden. Diese Nachricht wird manchen Bürger, der nicht weiß, wohin mit der Asche, erfreuen. Wir glauben, daß der Kolk auf schnelle und für die Stadt billige Art zugeschüttet sein wird.“ (Kam. Zeit., 20. Dez. 1923) Schließlich hatte jeder Haushalt mindestens einen, meist mehrere Kohleöfen in der Wohnung. Und der Gedanke, daß Kohleasche später eine Altlast sein würde, war noch nicht in der Welt.

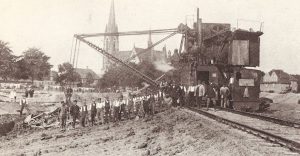

Abb. 7: Arbeiten an der Seseke-Regulierung, hier im Bereich der Koppelstraße

Im Januar 1928 ist man sich bei der Kamener Zeitung sicher, daß die Arbeiten an der Seseke noch im selben Jahr beendet werden können, weil 1927 der Umbau auf 400 Metern Länge in der Kamener Innenstadt abgeschlossen werden konnte. Das Jahr 1927 brachte so große Fortschritte, weil zweckmäßige neueste Technik angeschafft worden war: „Wasserhaltungsmaschinen6 und ein Vierseilgreifer“, mit deren Hilfe das notwendig gewordene neue Flußbett schneller als bloß mit Hacke und Schaufel gegraben werden konnte. Als besonders zeitaufwendig erwies sich das Gelände an der Fünfbogenbrücke, weil hier, wie auch an anderen Stellen im Verlauf der Seseke auf dem Kamener Stadtgebiet, Fließboden besondere Sorgfalt erforderte, doch zusätzlich die damals 80 Jahre alte Brücke wegen der Tieferlegung der Flußsohle auf neue Fundamente gesetzt werden mußte, natürlich bei laufendem Verkehr. Dazu mußten die alten Fundamente freigelegt und neu unterfüttert werden.

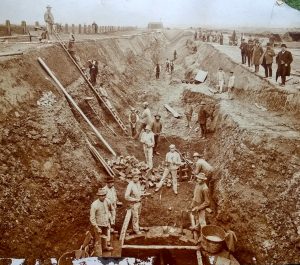

Abb. 8: An vielen Stellen mußte ein neues Flußbett gegraben werden.

Für den Transport der großen Materialmengen beim Bau (ca. 15.000 m3 Aushub, ähnlich große Mengen an Steinen, Beton und Hochofen– und Kesselschlacke für die Fundamente und das Mauerwerk des seitlichen Gerinnes, das bei Hochwasser den größten Teil des Drucks von den Brückenpfeilern nehmen sollte) wurde extra eine Schmalspurbahn vom Bahnhof Kamen dorthin verlegt.

Besondere Erwähnung findet in dem Artikel der Kamener Zeitung vom 18. Januar 1928 die Tatsache, daß 1927 „90 Arbeiter aus Kamen und Umgebung eine lohnende Beschäftigung“ auf der Baustelle fanden, darunter „50 Erwerbslose (Notstandsarbeiter)“.

Im selben Jahr 1927 wurden auch die Arbeiten an der Seseke in Heeren-Werve beendet, der Mühlbach wurde in Angriff genommen.

Die Seseke sollte bis zur Straße Werve – Flierich reguliert werden. Bis Ende 1930 wollte man fertig sein. Dazu gehörten auch die durch den neuen Verlauf des Flusses nötig gewordenen Brücken.

Abb. 9: Hier wurde die „Wandelhalle“ angelegt; im Hintergrund die Halle der Seilerei Overmann.

Das Unternehmen Sesekeregulierung war aus der Not geboren und verlangte allen Beteiligten viel ab, Geduld, Geld, Planung, Unbequemlichkeiten. Aber selbst für das Schöne hatte man etwas übrig, sah, daß das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden gehört, wenn das Erstere Akzeptanz finden soll. Man legte in Kamen eine Seseke-Promenade an, wieder als „Notstandsarbeit“, mit „schönen Anlagen, wie Ruhebänken, Wandelhalle, Kinderspielplätzen mit Sandkästen“. Dabei handelte es sich um das Stückchen Weg rechts der Seseke, zwischen Mai- und Vinckebrücke.7

Abb. 10: Der Bau der „Bindebrücke“, später Vinckebrücke genannt.

Abb. 11: So sah die Vinckebrücke bis zu ihrem Abriß im Frühsommer 2018 aus.

Abb. 12: Die neue Vinckebrücke, am 15. August 2018 eingebaut

Auf diesem Weg gab es die nach allen Seiten offene Halle der Seilerei Overmann, die als „Wandelhalle“ integriert wurde. Diese Wandelhalle sollte auch Pausenhalle für die Kinder der nahen Schulen sein, in ihrer Nähe wurden Bänke für Spaziergänger aufgestellt. (Kamener Zeitung, 11. und 31. 8. 1931) Später, so sahen es die Pläne vor, sollte diese Promenade bis zur 1924 fertiggestellten Rathenaustraße weitergeführt werden, eine Anbindung schaffen zwischen der Stadt und den bereits vorhandenen Grünanlagen um den Koppelteich herum, wozu es aber offenbar nicht mehr kam.

Weiter flußabwärts war inzwischen ebenfalls viel passiert. Auch Lünen hatte mit Hochwasser zu kämpfen. Dort sorgte nicht nur die Seseke für Überschwemmungen, sondern, schlimmer noch, auch die Lippe. Ursprünglich mündete die Seseke westlich von Lünen in die Lippe, das bedeutete aber für die Stadt, daß man zwei eingedeichte Flüsse in der Stadtmitte hatte. Kurzerhand verlegte man die Sesekemündung nach Osten, bevor der Fluß die Stadtmitte durchfloß. So erreichte man, daß nur ein Deich zu bauen und zu erhalten war. Auch hier wird wieder betont, daß es sich um Notstandsarbeiten handelte und daß „die Erwerbslosen der Stadt […] Lünen je nach Bedarf zu den Arbeiten herangezogen [werden]. Im Durchschnitt finden etwa 150 Mann Beschäftigung.“ (Kamener Zeitung, 28.8.1931) Für diese Arbeiten zeichnet aber bereits der am 19. Januar 1926 gegründete Lippeverband verantwortlich, dem sich die Sesekegenossenschaft 1926 angeschlossen hatte. Es war nämlich allen Beteiligten sehr bald klar geworden, daß isoliertes Arbeiten an einem Fluß kein Problem lösen konnte, daher mußte im Flußbereich der Lippe, zu dem die Seseke gehört, einheitlich gehandelt werden8.

Als diese Arbeiten 1936 zum Abschluß kamen, zählt der Autor eines Artikels in der Märkischen Zeitung vom 6. Januar 1936 auf, was alles an Widrigkeiten durch die Regulierung der Seseke behoben werden konnte. Jedes Hochwasser, ob durch Regen oder Schneeschmelze, „hinterließ auf Wiesen und Aeckern einen zähen, übelriechenden Schlamm“, der auch die Keller der angrenzenden Häuser verdreckte und „Herd für allerlei Krankheiten“ war. Die „großen, übelriechenden Sümpfe bei Schwansbell sind verschwunden, aus den versäuerten Wiesen, den verschlammten Aeckern ist fruchtbares Land geworden“.

Abb. 13 & 14: „Der Bach geht jetzt in fast gerader Linie durch die Landschaft.“

Abschließend stellt der Autor fest – für uns Heutige, die möglichst intakte Natur lieben, kaum noch verständlich – daß das frühere Flüßchen mit seinen vielen Windungen und Krümmungen und seinen flachen Ufern als „Bach jetzt in fast gerader Linie durch die Landschaft“ geht. Das sei aber nur für „Romantiker, nicht aber für den Bauer (sic!)“ von Interesse, denn dieser habe nun fruchtbares Land gewonnen. Der Umbau im ganzen wird als „kulturelle Maßnahme“ gefeiert, der leider die Adener Mühle, die letzte im weiten Umkreise, zum Opfer gefallen sei. Auch sie mußte, nach der Böingschen Mühle, der Kamener Mühle, der Berger Mühle und der Hilsingsmühle ihren Wasserbetrieb einstellen. Einige dieser Müller versuchten noch, sich als Windmüller zu behaupten, was aber aussichtslos war (Berger Mühle), mit einem elektrischen Mahlwerk zu überleben, was aber nur noch eine begrenzte Zeitspanne den Weiterbetrieb ermöglichte (Hilsingsmühle; die Kamener Mühle Ruckebier hatte schon im Juli 1906 auf Turbinenbetrieb umgestellt).

Abb. 15: Die Adener Mühle

Die Industrialisierung Kamens und seiner Umgebung, überwiegend durch den Bergbau repräsentiert, brachte Beschäftigung und Geld in die Stadt, führte aber zur Veränderung der vorher weitestgehend „natürlichen Kulturlandschaft“. 1905 vergifteten die Zechen Courl und Königsborn III/IV in Bönen Körne und Seske durch die Einleitung großer Mengen Ammoniak, was alles Leben dort vernichtete. Es folgten Bergsenkungen, Bäche veränderten ihren Lauf, in neu entstandenen Mulden sammelte sich Wasser, in dem sich angesichts der allgemeinen hygienischen Umstände schnell Krankheitskeime vermehrten, die zu verbreiteten gesundheitlichen Problemen der Bevölkerung führten. Da das stehende Wasser die Gefahr darstellte, war der Grundgedanke der Regulierung: Wenn das jetzt stehende Wasser schnell abfließt, löst sich das Problem auf. Was auch im ganzen recht gut funktionierte. In der Folge konnten alle Seseke-Anrainer ihre Kanalisation bauen, des weiteren ging 1942 das Körne-Klärwerk in Betrieb. Alles zusammen war der Fortschritt, und die Menschen wußten ihn zu schätzen.

Abb. 16: In der ersten Dezemberwoche 1960 ging die Kamener Badeanstalt baden

Doch waren damit beileibe nicht alle Probleme behoben. Das Abwasser aus der Kanalisation wurde trotz des neuen Klärwerks größtenteils ungeklärt in die Seseke geleitet. Der sommerliche Gestank ist noch allen älteren Kamenern in unguter Erinnerung. Und auch die Hochwassergefahr war entgegen der Hoffnung der Kamener nach der Regulierung in den 1920er Jahren nicht endgültig gebannt. So kam es immer wieder zu Hochwassern. In der ersten Dezemberwoche 1960 stand ganz Kamen erneut unter Wasser. Die Seseke überschwemmte wieder einmal die Stadt, bis zum Markt schwappten die Fäkalien, Gottseidank stark verdünnt. Glückauf- und Martin-Luther-Schule lagen in einer Senke und standen sofort unter Wasser. Das Gymnasium, der alte Bau an der Hammer Straße, heute Diesterwegschule, war eine ganze Woche lang geschlossen. Hunderte Tiere im Biologiekeller, vor allem aus der Mäusezucht von „Egon“ Seliger, ertranken, seine Fische flutschten durch den Gully, bis auf den dicken Wels, der nicht hindurchpaßte. Die Kohle, die wir alle zum Heizen der Wohnungen brauchten, mußte aus überfluteten Kellern geholt werden und war pitschnaß. Im Hof wurde sie aufgeschüttet, damit das Wasser ablaufen konnte. Wenn man denn überhaupt an sie herankam. In vielen Fällen mußte man nach ihr tauchen.

Abb. 17: Der Rückbau zum „natürlichen“ Fluß

Abb. 18 – 20: Die „neue“ Seseke

Inzwischen ist unser Flüßchen erneut umgebaut, renaturiert worden (heute wird der Begriff „revitalisiert“ vorgezogen, weil die neue Natur ohne Technik nicht funktioniert). Seit 2004 führt die Seseke nur noch Reinwasser (also Quellwasser, Regenwasser, Oberflächenwasser, geklärtes Wasser), ähnelt in ihrer Gestalt über weite Strecken wieder dem ursprünglichen Flachlandfluß.

Abb. 21: 5. Januar 2012: Hochwasser an der Körnemündung …

Abb. 22: … und unterhalb der Maibrücke

Nach diesem Umbau der Seseke, ihrer Renaturierung, hat es schon mehrfach starken, lang anhaltenden Regenfall gegeben. Ihr Wasserstand war hoch, besonders an der Körnemündung entstand eine Art See, doch nirgends trat Wasser über die Ufer. Die Wasserbauingenieure haben ein 50-Jahr-Hochwasser in ihren Plänen berücksichtigt. Es scheint, als wäre die Zeit der Überschwemmungen der Kamener Innenstadt vorbei. Hochwasser- und Regenrückhaltebecken zusammen mit einem vergrößerten Flußquerschnitt erfüllen ihren Zweck. Der Mensch hat es endlich geschafft, das Hochwasser zu beherrschen.

Da lag es nahe, das innerstädtische Ufer den Kamenern zugänglich zu machen und städtebaulich mit dem Sesekepark einen Glanzpunkt zu setzen. Es ist zu hoffen, daß er den Bürgern noch lange noch viel Freude bereitet.

KH

Abb. 1,2,3,4,5,7,10: Stadtarchiv Kamen; Abb. 6: Frau Ursula Schulze Berge; Abb. 8: Frau Maria Volkermann; Abb. 9: Familie Späh; Abb. 16: Archiv Klaus Holzer; Abb. 11,12,13,14,17,21,22: Photos Klaus Holzer; Abb. 15: Stadtarchiv Bergkamen; Abb. 18,19,20: Dr. Götz Heinrich Loos

Fußnoten:1 Wie bedeutend die Fischerei in Kamen war, läßt sich daran erkennen, daß im Jahre 1702 die Verpachtung der Fischereirechte der Stadt Kamen etwa 4% ihres Haushalts einbrachte. Der Stadtchronist Friedrich Pröbsting schreibt in seinen Lebenserinnerungen, daß er in seiner Kindheit, in den 1830er Jahren, mit seinem Vater mehr als 100 Pfund Fische oder 100 – 200 Krebse an einem einzigen Tag aus der Seseke zog.

2 Ein prominenter Kamener, Lehrer, Rektor, nach dem Ersten Weltkrieg Beigeordneter der Stadt Kamen, Vorsteher des Arbeitsamtes, Ehrenmitglied der Sanitätskolonne und in vielen weiteren Ehrenämtern tätig, genauer Stadtchronist seiner Zeit, zuletzt leider auch glühender Bewunderer Hitlers.

Offenbar gibt es einen Dissens in der Frage des höchsten Hochwassers. Siegler gibt den 24. Feb. 1890 an, während die Kamener Zeitung vom 26. und 28. 8. 1915 den November 1890 angibt).

3 Das gab es auch bei der Eröffnung des Projekts „Über Wasser gehen“ im Rahmen des Kulturhauptstadtjahrs Ruhr 2010. Thomas Stricker ließ im Sesekeknie in Oberaden eine künstliche Insel im Fluß anlegen, als natürliche Skulptur. Ein Bergkamener Landwirt klagte dagegen, mit der Begründung, daß seine benachbarten Äcker durch den verringerten Querschnitt der Seseke umso leichter von Hochwasser betroffen sein würden.

4 August Siegler schreibt: „Bei dem Neubau der Maibrücke zeigte es sich, wie notwendig es war, daß neue Wege über die Seseke geschaffen wurden. Im Jahre 1921 brach man zuerst die halbe alte Brücke ab, um den Neubau ohne Unterbrechung des Verkehrs, der gerade damals sehr stark war, durchzuführen. Jedoch konnte der stehengebliebene Rest der Brücke bei der äußerst starken Inanspruchnahme nicht standhalten, zumal die Stützmauer an der Westseite abgebrochen war, wodurch der restliche Brückenteil seinen festen Halt verloren hatte. Eines Tages versagte die Brücke ihren Dienst. Sie konnte ohne große Gefahr nicht mehr befahren werden. Zum Glück hatten die Bauleiter die Gefahr frühzeitig genug erkannt und sperrten die Brücke für Fuhrwerke. Es dauerte einige Tage, bis durch lange T-Eisen wieder eine feste Grundlage für einen Brückenweg geschaffen war.

Bis zur Fertigstellung dieser Notbrücke war die Stadt mit Fuhrwerken nur auf Umwegen zu erreichen und zu verlassen. Die schwache Holzbrücke im Osten der Stadt war dem Ansturm nicht gewachsen und mußte bald für Fuhrwerke polizeilich gesperrt werden, um weiteres Unheil zu verhüten. Aller Fuhrverkehr mußte nun über Westick oder Derne–Heeren geleitet werden, weil Kamen nur den einen Verkehrsweg hatte, der nun nicht benutzt werden konnte. Da seit Beginn des Brückenbaues fast ein Jahr vergangen war, wurde Herr Bergrat Funcke, der seit einiger Zeit in Wittbräucke wohnte, gebeten als Vorsitzender des Vorstandes der Seseke–Genossenschaft dahin zu wirken, daß Kamen bald aus dieser Verkehrsnot erlöst und die Fertigstellung der Brücke beschleunigt würde. Diese Bitte hatte den Erfolg, daß die Brücke nun in einigen Wochen fertiggestellt wurde. Das war im Juni 1921. Die überstandenen Schwierigkeiten haben aber doch ihren Nutzen geschaffen. Man hatte allgemein die Ansicht gewonnen, daß der bisherige Zustand nicht bestehen bleiben durfte, daß weitere Wege über die Seseke angelegt und zur Verwirklichung solcher Anlagen Opfer gebracht werden mußten.“ (Die Entwicklung der Stadt Kamen. Rückblick, Vergleich, Ausblick. Rückblick auf 50 Jahre – 1873 – 1926. Abgedruckt in: Zechenzeitung 1926/27) Mit dem Bau der neuen Maibrücke schuf man auch einen breiteren Durchfluß, um den Abfluß des Wassers nicht zu hemmen.

5 eine Gerechtsame ist ein Nutzungsrecht oder ein Privileg

6 Eine solche Maschine hält die Arbeitsgrube wasserfrei; das kann eine Pumpe sein, aber auch, ganz einfach, können Gräben und Rohrleitungen diesen Zweck erfüllen.

7 Während der Reparaturarbeiten an der Maibrücke im Jahre 1921 begriff man die Notwendigkeit, im Bereich Brücken für Entlastung zu sorgen. Selbst für Fußgänger war es schwierig geworden, das Flüßchen zu queren. Es war klar, daß Kamen zu wenige und zu wenig leistungsfähige Brücken besaß. Daher beschloß die Stadtverordnetenversammlung 1923 eine Brücke nur für Fußgänger zu errichten, als Verbindung der Bahnhofstraße über den Grünen Weg mit der Klosterstraße, „Bindebrücke“ genannt, bereits 1949 Vinckebrücke genannt. Diese neue Brücke war sofort ein voller Erfolg, wurde rege benutzt. Später erwies sich ihr Bau als sehr weitsichtig, diente sie doch dann auch als kürzeste Verbindung zwischen Innenstadt und Koppelteichgelände und ab 1927 zur Badeanstalt. Und gleich dahinter lag ja auch noch der Hemsack mit Deutschlands einziger 1000-Meter-Bahn.

8 Der erste deutsche Wasserwirtschaftsverband war die Emschergenossenschaft, gegr. am 14. Dezember 1899