„Von der Bahnhofstraße nach Waterloo –

Ein Kamener in den Befreiungskriegen 1813 – 1815“

Ein Vortrag der VHS Kamen-Bönen im Haus der Kamener Stadtgeschichte am 23. Juni 2014 von Hans-Jürgen Kistner

Um es gleich vorweg zu nehmen: Mit dem Kamener ist der Apotheker Carl Reinhard gemeint. Er war vom ersten bis zum letzten Tag in den Befreiungskriegen dabei. Sogar in der Schlacht bei Waterloo am 18. Juni 1815. Außer ihm waren auch noch einige andere Kamener ausgerückt, aber von Reinhard sind zahlreiche Dokumente und 11 Briefe an seine Mutter erhalten geblieben. Vor allem die Briefe geben ein beredtes Zeugnis über das tägliche Leben als Freiwilliger Fußjäger in jenen Befreiungskriegen. In dieser Zeit vom Spätherbst 1813 bis zum Juni 1815 wird nicht nur die französische Grande Armée besiegt, sondern es veränderte sich die gesamte preußisch-deutsche Gesellschaft. Und dies z. T. nachhaltig bis in unsere Zeit. Aber darauf werde ich später eingehen.

Der Aufstieg Napoleon Bonapartes (1769-1821) begann in der Franz. Revolution von 1789. 1769 auf Korsika geboren, stieg er während der Franz. Revolution in der Armee als talentierter Offizier auf. Vor allem die Feldzüge in Italien (1796-97) und in Ägypten (1798) machten ihn populär und zu einem militärischen wie auch politischen Hoffnungsträger. Dies ermöglichte ihm, durch den Staatsstreich am 9. November 1799 die Macht in Frankreich zu übernehmen. Zunächst von 1799 bis 1804 als Erster Konsul der Französischen Republik und anschließend bis 1814 als Kaiser der Franzosen stand er einem diktatorischen Regime vor. Er hatte sich 1804 selbst zum Kaiser der Franzosen gekrönt.

Durch verschiedene Reformen hat Napoleon die staatlichen Strukturen Frankreichs bis in die Gegenwart hinein geprägt und die Schaffung eines modernen Zivilrechts in den besetzten europäischen Staaten initiiert. Außenpolitisch errang er, gestützt auf die Armee, zeitweise die Herrschaft über weite Teile Kontinentaleuropas. Er war daher ab 1805 auch König von Italien und von 1806 bis 1813 Protektor des Rheinbundes. Durch die von ihm initiierte Auflösung des Heiligen Römischen Reiches wurde die staatliche Gestaltung Mitteleuropas zu einem zentralen Problem des 19. Jahrhunderts.

Zuerst im napoleonischen Frankreich und danach auch in Deutschland, setzte man auf die Idee einer Nationalarmee, oder Volksarmee. Man wollte keine gezwungenen Söldner mehr, die nur aus Angst vor den Offizieren im Kampf verblieben. Der neue Soldat sollte Würde und Ehre besitzen. Sein Charakter und seine Bildung sollten fördernswert sein. Er kämpfte nicht allein, weil er dafür bezahlt wurde, sondern weil er als Angehöriger seiner Nation für deren Sache eintrat. Und damit musste auch der Tod im Kampf verklärt und verherrlicht werden. Zugleich begann der Kult des Unbekannten Soldaten. 1806 in Paris, 1816 in Berlin und 1824 in Wien. Der siegreiche oder aufopfernde Held wurde zur hochstilisierten Kultfigur.

Im Jahr 1805 kam es zu einem Bündnis zwischen Russland, England, Österreich und Schweden gegen Napoleon. Preußen beteiligte sich zuerst nicht daran. Napoleon wandte sich nun gegen Österreich. In der Schlacht bei Austerlitz am 2. Dez. 1805 besiegten die Franzosen das Bündnis.

Das Jahr 1806 besiegelte zunächst auch das Schicksal Preußens, weil es in den Schlachten von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 vernichtend geschlagen wurde. Am 27. Oktober 1806 zogen die französischen Truppen in Berlin ein. Die preußische Grafschaft Mark, also unsere Region, wurde erst Anfang November 1806 von den napoleonischen Truppen besetzt.

Napoleon war auch ein großer Kunsträuber. So ließ er z.B. nach dem Einmarsch in Berlin, die Quadriga, das Viergespann mit der Siegesgöttin Viktoria, vom Brandenburger Tor entfernen und auf dem Seeweg nach Paris schaffen. Aber auch zahlreiche andere Kunstwerke und Archivalien ließ er nach Frankreich schaffen. Nicht nur die materiellen Werte waren von Bedeutung. Vor allem die nationale Identität der Objekte und Dokumente sollte den besiegten Ländern genommen werden.

Auch Russland, das sich seit 1805 mit Preußen im Krieg gegen Frankreich befand, geriet zunehmend in Bedrängnis. Nach einigen Schlachten erlitten die russischen Truppen in der Schlacht bei Friedland am 14. Juni 1807 eine schwere Niederlage. Zar Alexander I. nahm daraufhin Verhandlungen mit Frankreich auf und erreichte zunächst einen Waffenstillstand. Einige Tage später kam es zu Friedensverhandlungen in Tilsit. In den Tagen des 7. bis 9. Juli wurde von Preußen und Russland einerseits und dem Kaiserreich Frankreich andererseits der „Frieden von Tilsit“ geschlossen.

Das französisch-preußische Abkommen führte zu erheblichen Veränderungen Preußens. Der Gebietsbestand Preußens und die Zahl seiner Untertanen reduzierte sich damit nahezu um die Hälfte. Das preußische Gebiet westlich der Elbe wurde Teil eines größeren napoleonischen „Kunststaates“, nämlich des „Königreichs Westphalen“. Es reichte bis zu einer westlichen Linie von Marburg im Süden bis Meppen im Norden. Westlich davon schloss sich das Großherzogtum Berg an. Napoleon bildete dieses am 15. März 1806. Zur Hauptstadt von Berg wurde Düsseldorf erhoben.

Joachim Murat, ein Schwager Napoleons und späterer König von Neapel, regierte das Großherzogtum von 1806 bis 1808. Von 1808 bis 1813 nahm Napoleon selbst als „Protektor“ die Regierungsgeschäfte wahr. Als Gründungsmitglied des Rheinbundes war das Großherzogtum Berg bereits am 1. August 1806 aus dem Heiligen Römischen Reich ausgetreten.

Per Dekret wurde 1808 das Großherzogtum verwaltungsmäßig in vier Departements (etwa Provinzen: Ems, Rhein, Ruhr und Sieg), zwölf Arrondissements (Regierungsbezirke; im Ruhrdepartement: Dortmund, Hagen und Hamm) und 78 Kantone (Kreise; im Arrondissement Dortmund: die Kantone Dortmund, Bochum, Hörde, Unna, Werne, Lüdinghausen und Sendenhorst) gegliedert. Die kleinsten Verwaltungseinheiten bildeten die Mairien, die Bürgermeistereien. So gehörte die Mairie Kamen zum Kanton Unna im Arrondissement Dortmund im Ruhrdepartement.

Nach der geschichtswendenden Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig, die zwischen dem 16. und 19. Oktober 1813 stattfand, zogen sich die französischen Truppen auf die linke Rheinseite zurück. Das Ruhrdepartement und das Großherzogtum Berg wurden aufgelöst, unverzüglich bildeten sich wieder preußische Herrschaftsstrukturen aus. Im November 1813 ernannte man Gisbert von Romberg zum Landesdirektor der von Preußen rückeroberten Gebiete zwischen Rhein und Weser. Romberg war zuvor Präfekt des franz. Ruhrdepartements gewesen.

Vorausgegangen war der Völkerschlacht der mit unbeschreiblichem Elend und größten Verlusten verbundene Rückzug der „Großen Armee“ Napoleons im Winter 1812 aus Russland. Dieses Geschehen zusammen mit den Ereignissen von Leipzig ließen letztlich den Kampfgeist der napoleonischen Truppen zerbrechen. Sie wurden nun von russischen Einheiten verfolgt und nach Westen getrieben. Auf französischer Seite kämpften nicht nur Franzosen, sondern eine Vielzahl von Männern aus Staaten der napoleonischen Einflusssphäre, so auch zahlreiche aus dem Königreich Westphalen und dem Großherzogtum Berg. Alle diese Staaten waren durch entsprechende Verträge mit Frankreich zum Kriegsdienst in den Kontingenten des Rheinbundes verpflichtet.[1]

Der zögerliche preußische König Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) hatte sich aufgrund der veränderten militärischen Gesamtlage und auf sanften Druck seiner Berater bereits im März 1813 dazu bereit erklärt, in einer Allianz mit Russland, den Franzosen den Krieg zu erklären. In seinem Aufruf „An mein Volk!“ wandte er sich an seine Untertanen, an die „Preußen und Deutsche[n]“, und bat um Unterstützung für den Kampf gegen Kaiser Napoleon.

Der Aufruf, in dem die Einheit von Krone, Staat und Nation beschworen wurde, führte zur Bildung eines Volksheeres, mit freiwilligen Jägerverbänden und Freikorps. Adelige und Bürger begaben sich freiwillig zu den Rekrutierungsstellen und schlossen sich, selbst ausgerüstet, den neu gebildeten Freiwilligenverbänden an. Auch in der Grafschaft Mark traten zahlreiche Freiwillige in die Detachements ein. Darüber hinaus wurde die allgemeine Wehrpflicht für Preußen im Jahr 1813 eingeführt. Sie wurde bekanntlich im Jahr 2011 wieder ausgesetzt.

Die durchziehenden Verbände des russischen Verbündeten verfolgten die napoleonischen Truppen bis nach Paris, das sie im März 1814, unterstützt von deutschen Freiwilligen-Detachements, erreichten. [Das russische Wort „Bistro“ für schnell, soll der Ursprung für das gleichnamige Wort für das Schnellrestaurant gewesen sein].

Der Durchzug der russischen Truppen durch die Grafschaft Mark lässt sich anhand einiger schriftlicher und sächlicher Hinterlassenschaften belegen. Dazu gehören beispielsweise handschriftliche Quittungen von Kosakenoffizieren über den Empfang von Fourage.[2] Diese Quittungen sind zumeist in kyrillischer Schrift gehalten, eine jedoch sogar mit arabischen Schriftzeichen versehen. Sie stammen von bewaffneten muslimischen Krimtataren, die mit den Kosaken verbündet waren. Die Krimtataren sind im März 2014 durch die Krimkrise wieder in Erscheinung getreten.

Auch eine Kosakenblankwaffe aus dieser Zeit, ein sogenannter Jatagan, ist hier im Kamener Museum vorhanden. Neben den sächlichen Überlieferungen sind auch zahlreiche Erinnerungen der Kamener an die Befreiung erhalten geblieben. So schreibt der ev. Kamener Pfarrer Friedrich Buschmann in seiner Stadtgeschichte 1841: „Vom 2. Nov. 1813 bis zum 1. Mai 1814, also völlig ein halbes Jahr, zogen unaufhörlich, blos mit Ausnahme von 6 einzelnen Tagen, Truppenmassen hier durch. Die Belästigung der Stadt, durch diese starken Einquartirungen, war um so größer, weil die Stadt Unna, einer dort herrschenden Viehseuche wegen, gesperrt, und das kleine Camen zum Etappenorte gemacht war. Doch die Camenser nahmen gleich willig die Russen, die Schotten und die Schweden wie ihre Brüder die Preußen auf, und Gott segnete die Vorräthe an Speise, das sie ausreichten.“

Wird an militärische Formationen aus der Zeit der Befreiungskriege erinnert, findet zumeist das berühmte „Freikorps Lützow“ Erwähnung. Das späterhin prominenteste Mitglied war Theodor Körner (1791-1813), ein bis dahin wenig bekannter Schriftsteller und Dramatiker. Dies änderte sich jedoch, als er am 23. August bei Gadebusch in Mecklenburg als Mitglied des Freikorps Lützow mit 22 Jahren im Kampf gegen die Franzosen fiel. Da er zuvor zahlreiche Texte und Lieder gegen die französischen Besatzer gedichtet hatte, wurde er alsbald im kollektiven Gedächtnis insbesondere der preußischen Nation zur verklärten Heroengestalt derBefreiungskriege. Sein bekanntestes Gedicht ist „Das ist Lützows wilde verwegene Jagd“, das er kurz vor seinem Tod geschrieben hatte. Im Kamener Stadtpark wurde für Körner ein Gedenkstein zu seinem 100. Geburtstag 1891 errichtet. Er befindet sich noch dort.

Dieses Gedicht, von Karl Maria von Weber später vertont, wurde für viele Generationen zum Inbegriff deutscher Vaterlandsliebe, des Patriotismus und der Idee, sich für die Nation aufzuopfern. Körner wurde von den Nationalsozialisten hochgeehrt. Wenig bekannt ist heute aber, dass man sich auch seiner Literatur bediente. So schrieb Körner noch im Jahr 1813 das Gedicht „Männer und Buben“ dessen erste Zeile hieß: „Das Volk steht auf, der Sturm bricht los.“ Dieses Zitat verwendete Joseph Goebbels abgewandelt in seiner Rede mit der Frage „Wollt Ihr den totalen Krieg?“ am 18.2.1943 im Berliner Sportpalast mit den Worten „Nun Volk steh auf und Sturm brich los!“.

Die erste Strophe lautet: „Das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Wer legt noch die Hände feig in den Schoß? Pfui über dich Buben hinter dem Ofen, Unter den Schranzen und unter den Zofen! Bist doch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein deutsches Mädchen küßt dich nicht, Ein deutsches Lied erfreut dich nicht, Und deutscher Wein erquickt dich nicht. Stoßt mit an, Mann für Mann, Wer den Flamberg schwingen kann!“

Auf dem Weg nach Frankreich zog das Freikorps Lützow Richtung Westen und traf am 10. Januar 1814 mit zwei Eskadrons auf dem Marsch nach Hagen auch in Kamen ein. Eine Kavallerie-Eskadron umfasste im 19. Jh. ca. 150 Reiter und 5 berittene Offiziere. Zeitgenössische Dokumente aus Kamen zeichnen ein äußerst schlechtes Bild von der Disziplin der Lützower, ein Bild, das offenkundig im Gegensatz zum heroischen Lützow-Mythos steht. Der Bürgermeister Reinhard schrieb sowohl an den Landrat David Wiethaus in Hamm als auch an den Präfekten des Ruhrdepartements, Gisbert von Romberg, dass die Soldaten, insbesondere durch den Kommandanten von Lützow, vermöge eines äußerst „ungehobelten Verhaltens“ auffallen und zahlreiche Pferde trotz Vorspannpflicht länger als erforderlich einsetzen würden.

Das politische und militärische Ende Napoleons vollzog sich sozusagen in zwei Akten. Im März 1814 wurde Paris besetzt und Napoleon auf die Insel Elba verbannt, die Freiwilligen wieder entlassen. Im März 1815 kehrte Napoleon jedoch zurück – eingegangen in die Geschichte als „Herrschaft der 100 Tage“ – und stellte wieder eine Armee auf. Anfänglich siegreich, wurde Napoleon am 18. Juni 1815 in der Schlacht bei Waterloo endgültig von englischen Truppen unter Wellington mit Unterstützung preußischer Verbände unter Blücher besiegt. Napoleon wurde auf die Insel St. Helena verbannt, wo er 1821 starb.

Von dem Kamener Apotheker, Carl Friedrich Reinhard (1793-1869), der vom ersten bis zum letzten Tag in den Befreiungskriegen mitkämpfte, sind elf Briefe an seine Mutter erhalten geblieben.[3] Darin beschreibt er sehr detailreich das Leben in seinem „Freiwilligen Detachement zu Fuß, Formation Hamm“. Diese Berichte gehören zu den seltenen Überlieferungen einfacher Freiwilliger der Befreiungskriege. Der bildungsbürgerlichen Schicht zugehörend, konnte er sich jedoch gut ausdrücken und die alltäglichen Nöte und Sorgen beschreiben. In einem der letzten Briefe berichtete er von der Schlacht bei Waterloo (Belle Alliance), an der auch er teilgenommen hatte. Diesen Brief lese ich ihnen am Schluss vor.

Carl Friedrich Wilhelm Reinhard kam am 25. November 1793 als viertes Kind des privilegierten Apothekers Henrich Theodor Reinhard und seiner Frau Clara Johanna Dorothea, geb. Auffmordt, in der Mühlenstraße (heutige Bahnhofstraße) zur Welt. Die Familie Reinhard war von 1774 bis 1818 Besitzer der Adler-Apotheke. Sie wurde 1750 von Johann Gerhard Auffmordt, dem Vater von Carl Reinhards Mutter, als erste Apotheke in Kamen gegründet. Bei seinem freiwilligen Eintritt in das 1. Detachement der freiwilligen Fuß-Jäger am 19. November 1813 war er fast 20 Jahre alt. Er hatte den gleichen Beruf wie sein Vater, Apotheker. Dies war damals noch kein akademischer Beruf.

In den Befreiungskriegen wurde ihm die Position eines Landwehroffiziers angeboten, die er jedoch ablehnte.[4] An dieser Offerte zeigte sich der neue Geist der Zeit. Höhere Positionen gerade im Bereich des Militärs waren zuvor nahezu ausschließlich dem Adel vorbehalten gewesen. Der Staat zeigte sich für das Engagement Reinhards als „Freiwilliger Jäger“ später aber durchaus erkenntlich.

Am 11. November 1813 veröffentlichte der Königlich Preußische Major von Arnim in Hamm einen „Auszug aus den Königlichen Vorschriften wegen Bildung freywilliger Jäger-Detachements“. Darin hieß es:

„1. Jedes Infanterie- und Cavallerieregiment erhält ein Jäger-Detachement.

2. Diese bestehen bloß aus freywilligen, die sich selbst armiren, bekleiden und beritten machen können.

3. Kein junger Mann, welcher jetzt 17 Jahre erreicht, und noch nicht das 24ste zurückgelegt hat, und in keinem activen öffentlichen Dienst steht, kann zu irgend einer Stelle, Würde, Auszeichnung gelangen, wenn er nicht ein Jahr bey den aktiven Truppen oder diesen Jäger-Detachements gedient hat.

[…]

8. Civil-Offizianten [also Beamte], die sich zum Dienst als freywillige Jäger melden, behalten während ihrer Dienstzeit im Jäger-Corps ihre völlige Besoldung, und ihre Collegen sind verpflichtet, deren Geschäfte unentgeltlich zu übernehmen.

9. Die Kleidung der Freywilligen ist dunkelgrün; sie haben die Besoldung der Truppengattung, mit der sie dienen.

10. Die Jäger-Detachements werden zum Dienst der leichten Truppen gebraucht. Ihre vorzügliche Übung ist, ihre Waffen gehörig brauchen zu können.“

Dieser Text wurde im Dezember 1813 in den evangelischen Kirchen der Grafschaft Mark verlesen. So auch in der Kamener Pauluskirche. Durch ein überliefertes „Extract aus dem Verzeichnis der sich freiwillig gemeldeten Jäger“, das auf den 10. Dezember 1813 datiert ist, lassen sich die Namen der Freiwilligen aus Kamen und Umgebung ermitteln. Es handelte sich zunächst um fünf Personen:

„Friedrich von Plettenberg zu Heeren,

Diedrich Denninghoff zu Camen, Fußjäger,

Carl Reinhard zu Camen, Fußjäger, unser Protagonist

Christian Möllenhoff zu Camen, reitender Jäger,

Moritz Friedr. Sprengepiel zu Methler, Fußjäger.“

Vom Bürgermeister wurden die Fußjäger aufgefordert, sich innerhalb von acht Tagen, spätestens bis zum 18. Dezember, beim Hauptmann von Bernuth in Hamm zu gestellen, um dort uniformiert zum Scheibenschießen eingeübt zu werden. Das musste dann in kürzester Zeit geschehen sein. Denn bereits am 28. Dezember 1813, so berichtet Reinhard, marschierte er mit dem Jäger-Detachement nach Holland.

Nach dem ersten Sturz Napoleons bemühte sich die internationale Diplomatie um eine Neuordnung Europas. Währenddessen landete Napoleon am 1. März 1815 in Frankreich und zog am 20. März in Paris ein. Die Verbündeten und damit die Freiwilligen traten erneut zum Kampf gegen Napoleon an.

In einem Aufruf des für Kamen zuständigen Generalmajor Karl Friedrich von Steinmetz[5] vom März 1815 heißt es: „Ich rufe die freiwilligen Jäger zu ihren Fahnen. Die Zeit der Ruhe ist vorüber. Niemand darf säumen. [So hat ähnlich Wilhelm II. den Ersten WK „eröffnet“] Wer im Traume sein Heil erwartet, wird verachtet neben dem vaterländischen Krieger stehen. Bis zum 8. d. Mon. erwarte ich alle braven Jäger montirt und equipirt [also uniformiert und ausgerüstet], so gut es für die Kürze gehen will, hier zu sehen.“

Am 20. März 1815 meldete der Kamener Bürgermeister David Friedrich Reinhard auf Anforderung an den Hammer Kreisausschuss, dass die freiwilligen Jäger aus Kamen: Carl Reinhard, Friedrich Hofius, Friedrich Weeren, Diedrich Denninghoff wieder in die Freiwilligenformation „eingetreten“ waren. Als neuer Gestellungsort fungierte nun Wesel. Von dort aus nahmen die freiwilligen Jäger aus Kamen nach beachtlichen Marschleistungen an den Kämpfen des Jahres 1815 unter Einschluss der Schlacht bei Waterloo teil. Carl Reinhard berichtet in seinen Briefen von seinen Erlebnissen und Eindrücken. Hier also der vorhin angekündigte Brief nach der Schlacht bei Waterloo:

„a Vecne den 23ten Juny 1815

Liebe Mutter

gerne hätte ich Ihnen ehender gleich nach der Schlacht geschrieben. allein nach der gewonnenen Schlacht am 18ten haben wir Tag und Nacht in Frankreich avancieren müssen [nach damaligem Sprachgebrauch für vorwärtsgehen, vorrücken]. Wir sind noch 30 Stund von Paris. Wir haben bis jetzt nach der Schlacht und mit den Gefangenen aus der Vestung Avienne insgesamt 20.000 Gefangene. Die Franzosen hatten 15.000 Tote und Blessierte deren hatten wir auch eine gute Portion und auf dem Schlachtfelde eroberten wir 234 Kanonen und 400 Bagage Wagen und aus der Vestung 60 Kanonen. Jetzt kommt die Nachricht daß auch die Vestung Laon 5 Stund von hier sich ergeben hat.

Sobald der Bote Schmidt kömmt, will ich Ihnen ein näheres über der Schlacht schreiben. Denn wir marschieren jetzt so stark, kommen dann immer im Bivoik und noch dazu bin ich diesen Abend mit noch einem anderen Jäger in Arest gekommen weil wir in einem Dorfe etwas Brod und 2 Hühner requirierten. Dieses thun mehrere Soldaten. Wir wurden nun gerade von fremden Soldaten erhascht und es war streng verboten. [Dazu gleich Zitate von Friedrich Harkort.]

nächstens mehr

geschrieben im Bivoik beym Dorfe Fleuryon auf meinem Schacot[6]

abends 10 Uhr

ich verbleibe

Ihr gehorsamer Sohn

Carl Reinhard“

Nun dazu die Zitate aus dem Buch von Friedrich Harkort, das er 1841 über seine Erfahrungen und Erlebnisse aus den Befreiungskriegen zum Thema der verbotenen Requirierungen veröffentlichte:

S. 195:

„Lebensmittel fehlten, jedoch hatte das erste Regiment theilweise Brodte aufgerafft, welche ermüdetere Truppen beim Vorrücken weggeworfen; Wasser ward aus Fahrgleisen und blutigen Pfützen geschöpft, weil die Brunnen leer, oder die Hebezeuge zertrümmert. …

S. 197:

Eingeäscherte Wohnungen und Ställe mit verbrannten Leichen angefüllt; Zerstümmelte im freien Feld, die Vorübergehenden theilweise um Wasser oder den Tod bittend. Pferde ohne Reiter, im eigenen Blute stampfend, in zertretenen Saaten. … Wahrlich eine große Lehre für jene, so wohlfeilen Ruhm suchen, oder die, so Treiber der Menschheit sind!“

Reinhard und die anderen Freiwilligen marschierten Ende Oktober zurück in die Heimat. Von Dortmund aus wurden sie am 30. Dez. 1815 aus dem Dienst entlassen.

Carl Friedrich Reinhard übernimmt als Gastwirt eine Kamener Gaststätte. Es könnte evtl. der Kamener Schützenhof gewesen sein und arbeitet ab 1843 als Gerichtstaxator und Auktionskommissar. Im Jahr 1863 wurde ihm zum „Fünfzigsten Jahrestag des Aufrufs König Friedr. Wilh. III. an sein Volk zu den Waffen“ die „Erinnerungs-Kriegs-Denkmünze für Combattanten für die Krieger der glorreichen Feldzüge 1813, 1814 1815“ nebst Urkunde verliehen; die Verleihungsurkunde hatte der Kommandierende General des 7. Armee-Corps Herwarth von Bitterfeld unterzeichnet. Reinhard heiratete zwei Mal. Aus der ersten Ehe entstammten vier Kinder, aus der zweiten sechs. Carl Reinhard wohnte im Haus Bahnhofstr. 2. Er starb am 10. Juni 1869 im Alter von 75 Jahren

Welches Fazit ist nun aus diesem Teil der deutschen Geschichte zu ziehen? Was ist für uns Heutige noch von Bedeutung?

– Wir befinden uns (1813-15) im Zeitalter der Romantik. Alles Geschehen wird durch die romantische Sichtweise gesehen und gedeutet. Der „süße Tod für König und Vaterland“ hat plötzlich einen Stellenwert in der Gesellschaft bekommen. Dies wird Teil einer Leitkultur. Wenn man sich nicht damit identifizieren kann, tritt man ab. So Heinrich v. Kleist schon 1811 durch Suizid. Das war auch salonfähig und edel.

– Der Tod (privat wie patriotisch aufopfernd) wird als verklärender Lebensentwurf zu einem Leitbild für die Jugend.

– Der Kampf im Krieg für König/oder Führer und Vaterland wird zur Ehrenschuld eines jeden Mannes im entsprechenden Alter. Der „süße Tod fürs Vaterland“ wird zum akzeptablen Schicksal und Ehrenstatus der männlichen Kinder der Familien (bis etwa 1945).

– Der „Heldentod“ wird bis ins 20. Jh. zum Propagandamittel benutzt und verherrlicht.

– Die allgemeine Wehrpflicht von 1813 bis 2011 hat das Leben der männlichen Jugend bis vor kurzem noch stark beeinflusst. Heute kann man nur noch freiwillig zur Bundeswehr, auch Frauen. Also gibt es wie in einigen demokratischen Ländern eine Freiwilligen-Armee. Auch hier gilt, wenn auch nicht so propagiert, Sinn für Patriotismus und Aufopferung.

– Die Befreiungskriege trugen extrem zur Emanzipation des Bürgertums gegenüber dem Adel bei. Nun konnten auch Bürgersöhne Offiziere werden und in alle offiziellen Positionen aufsteigen.

– Die Hoffnungen auf mehr bürgerliche Freiheiten und Ansätze von Demokratie wurden kurz nach 1815 im Rahmen der Restauration wieder zunichte gemacht.

– Die Befreiungskriege hatten auch einen einigenden Aspekt. Man wollte ein geeintes Deutschland statt der Kleinstaaterei. Dies sollte aber noch bis 1871 dauern.

– Auch die Farben des geeinten Deutschlands, Schwarz-Rot-Gold, sollten in den Befreiungskriegen ihren Ursprung finden. Lützower Uniform. Urburschenschaft der deutschen Studenten ab 1815.

– Viele Intellektuelle, Dichter und Denker glühten in ihren Werken vor Empathie für den Freiheitskampf gegen Napoleon: z.B. Eichendorff, Ernst Moritz Arndt

– Vielleicht wurde hier der Begriff „Erbfeind Frankreich“ geschaffen, der in drei, z.T. verheerenden Kriegen (1870/1871, 1914-1918 u. 1940-1945) aufreizendes Propagandamittel war.

– Herfried Münkler, einer der bekanntesten Politologen der Gegenwart, Buch „Der große Krieg 1914-1918“, spricht von einer postheroischen Gesellschaft/en der heutigen Zeit. Der Heldenkult habe nach der Verehrung der Veteranen und Kriegsheimkehrer ihren Sinn verloren. Gerade dies hat ja in den Befreiungskriegen 1813-15 begonnen. Also ist jetzt erst einmal ein Ende gesetzt worden.

Einen ausführlichen Beitrag zu diesem Thema und alle transkribierten Briefe von Carl Reinhard finden sie im Ausstellungskatalog:

„Wider Napoleon!“ Die Geburtsstunde von Demokratie, Emanzipationsbewegungen und nationaler Bewegung im Territorium der Grafschaft Mark (1806-1815). Hrgg. im Auftr. des Vereins für die Geschichte Preußens u. d. Grafschaft Mark – die Museumsfreunde e. V. von E. Trox u. S. Conzen. Lüdenscheid 2013, S. 179 – 206.

Die Ausstellung war eine Zusammenarbeit zwischen den Museen der Stadt Lüdenscheid und dem Fachbereich Kultur des Kreises Unna.

[1] Verzeichnis aller Markaner (damit wurden die Bewohner der Grafschaft Mark bezeichnet) unter den napoleonischen Truppen mit den jeweiligen Schicksalen in: Barich, Fritz: Zur Erinnerung an die Freiheitskriege 1813/15. In: Beiträge z. Gesch. Dtmds. u. d. Gft. Mark, Bd. 23, 1914, S. 367 – 427. Im Folgenden Barich 1914 zitiert. Hier S. 371-391; entnommen dem Amtsblatt Arnsberg, Jahrgang 1820, S. 341-407. Die Liste umfasst die Namen von 420 Markanern. In den Großherzogtümern Berg und Hessen galt das franz. Wehrgesetz in der Fassung v. 1800. Danach waren alle jungen Männer zwischen 20 und 25 Jahren militärgestellungspflichtig. Die Aushebung erfolgte durch eine Konskription der betroffenen Jahrgänge.

[2] StAK Sign. I/0534 Eine dieser Quittungen belegt, dass das 6. russische Jägerregiment im Februar 1814 von der Stadt Kamen 60 Rationen für Offiziere und Pferde empfangen habe. Die arabischen Schriften deuten darauf hin, dass sogar Krimtataren durch Kamen zogen. So Goehrke 2010, S. 122.

[3] Sie befinden sich, 1992 von einem Nachkommen gestiftet, im Haus der Kamener Stadtgeschichte.

[4] Bereits im Dezember 1813 hatte man Carl Reinhard die Stelle eines Offiziers in der Landwehr angeboten. Das gleiche Angebot machte man ihm am 15. Mai 1815. StAK Sign. I/0602.

[5] Karl Friedrich Franciscus v. Steinmetz (1768-1837), 1814 Kommandant der Zitadelle Wesel, im Juni 1815 kämpfte er als Kommandeur der 1. Brigade im 1. Korps des Generals v. Zieten in den Schlachten von Ligny und Belle Alliance. ADB, Bd. 36, 1893, S. 6-10.

[6] Vermutlich hat er damit seinen Tschako (Begriff aus dem Ungarischen; militärische Kopfbedeckung in zumeist konischer Form) gemeint, auf dessen verbreitertem Oberteil er wohl diesen Brief mangels anderer Unterlagen schreiben musste. Mit dem Dorf Fleuryon ist vermutlich wohl Fleurus (wallonisch „Fleuru“), eine Gemeinde in der heutigen belgischen Provinz Hennegau, Arrondissement Charleroi, gemeint. Von Fleurus aus führten die Franzosen am 16. Juni einen Angriff auf Ligny. Bericht dazu im „Hermann“ v. 14.7.1815, S. 447.

HJK

Wilhelm Wienpahl vor seiner Fabrik nach der ersten Erweiterung in den 1880er Jahren

Wilhelm Wienpahl vor seiner Fabrik nach der ersten Erweiterung in den 1880er Jahren Die Fabrik nach der Zweiten Erweiterung

Die Fabrik nach der Zweiten Erweiterung

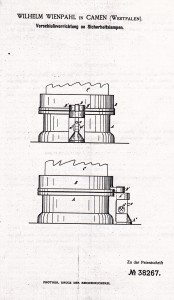

Die beiden Patente von 1884 und 1886 und die schematische Darstellung des Sicherheitsverschlusses

Die beiden Patente von 1884 und 1886 und die schematische Darstellung des Sicherheitsverschlusses Die Kamener Turner-Feuerwehr; Wilhelm Wienpahl vorn links im Oval

Die Kamener Turner-Feuerwehr; Wilhelm Wienpahl vorn links im Oval Wilhelm Wienpahls ehemalige Fabrik nach dem Umbau durch die Stadt Kamen Ende der 1930er Jahre

Wilhelm Wienpahls ehemalige Fabrik nach dem Umbau durch die Stadt Kamen Ende der 1930er Jahre