von Klaus Holzer

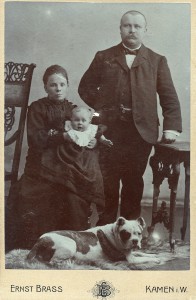

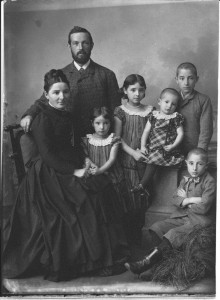

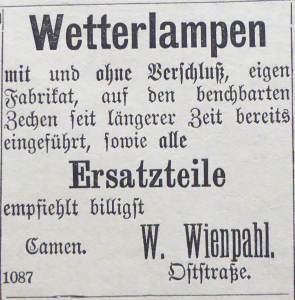

Wilhelm Wienpahl, 25.7.1850 – 8.11.1923 (Photo von Ernst Brass)

Als am 18. Januar 1871, nach dem siegreichen Krieg gegen Frankreich, das Deutsche Reich im Spiegelsaal von Versailles gegründet wurde, ging nicht nur jahrhundertelange deutsche Kleinstaaterei zu Ende (zeitweise gab es über 350 unabhängige Kleinstaaten auf deutschem Territorium!), sondern die „verspätete Nation“ (Helmut Plessner) erlebte vor allem durch zwei damit einhergehende Ereignisse eine vorher nie dagewesene Wachstumseuphorie. Zum einen entfielen alle mit der Kleinstaaterei verbundenen (Binnen)zölle, zum anderen lösten die von Frankreich an das Deutsche Reich zu zahlenden Reparationen eine Geldschwemme aus, die die in der Mitte des Jahrhunderts in Gang gekommene Industrielle Revolution begleitete und antrieb. Die nächsten zwei Jahrzehnte heißen heute zu Recht die „Gründerjahre“. Und was sich im Reich und vor allem an der Ruhr im großen abspielte – es entwickelte sich hier Europas größter industrieller Ballungsraum – fand auch im ländlich–beschaulichen Kamen (bis 1903 mit C: Camen) seine Entsprechung.

Seit der Mitte des 19. Jh. hielt in Kamen die Industrialisierung Einzug, und mit ihr die moderne Zeit:

1847 – die Köln-Mindener Eisenbahn fährt durch Kamen

1865 – eine Gasanstalt wird eröffnet

1873 – Abteufung von Grillo I der Zeche Monopol

1887 – Beginn der zentralen Wasserversorgung

1891 – Kamen erhält eine Molkerei

1892 – Beginn des Baues der Kanalisation

1909 – die VKU verbindet Unna, Kamen und Werne

1921 – Kamen bekommt die erste elektrische Straßenlaterne

In den Jahren von 1847 bis 1913 hatte Kamen nur zwei Bürgermeister, Julius von Basse (BM von 1847 – 1877) und seinen Sohn Adolf von Basse (BM von 1877 – 1913). Es ist deutlich, was für einen Modernisierungsschub Kamen während ihrer Amtszeit erlebte. Friedrich Pröbsting schreibt denn auch bewundernd: „Während der Amtszeit der beiden [ … ] Bürgermeister Julius von Basse und Adolf von Basse, also seit 1847, hat unsere Stadt einen Aufschwung genommen, wie nie zuvor.“

Nachdem Kamen „einen Hafen an einem der bedeutsamsten Ströme Europas“ (der Stadtchronist Friedrich Pröbsting über die Eisenbahn 1901) bekommen hatte, siedelte sich auch in unserer kleinen Stadt (1875 hatte Kamen 4157 Einwohner, im Dezember 1900 schon 9888) Industrie an:

Papierfabrik Friedrich, 1850

Gießerei und Metalldreherei Theodor Jellinghaus, 1868

Gußstahlfabrik Vohwinkel, 1870

Cigarrenfabrik Möllenhof, Anf. 1850er Jahre

Maschinenbau & Tiefbohrungen Winter, 1870

Eiserne Kleinwagen Wönkhaus, 1872

Schuhfabriken von der Heide, Betzler, Henter

Schlossereien Klein, 1874

Bohde, Wienpahl, 1874

Herde Fischer, 1888

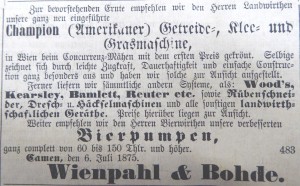

Am 22. Januar 1875 erschien im Volksfreund, der damaligen Camener Zeitung, die folgende Annonce:

Die junge Firma bot ein reiches Spektrum an Waren und Reparaturleistungen. Und offenbar weitete sie ihr Angebot sehr schnell aus. Schon im Sommer bot sie an:

Neben den landwirtschaftlichen Geräten scheinen vor allem Bierpumpen gefragt gewesen zu sein, gab es doch in Kamen traditionell viele „Herren Bierwirthe“. Die aufstrebende Firma machte sich schnell einen Namen und wurde erfolgreich, da die beiden Eigentümer erkannten, daß Diversifizierung der Schlüssel zum Erfolg war. Man handelte, stellte her und reparierte. Aber vielleicht war es doch nicht so einfach, ein so breites Angebot wirtschaftlich zu betreiben. Schon am 1.5.1877 trat Julius („Jülle“) Bohde wieder aus der Firma aus und machte sich am heutigen Standort selbständig. Er konzentrierte sich mehr auf den Handel, WW hingegen auf Produktion und Reparatur.

Von allen diesen Namen ist nur Bohde heute noch vertreten. Fast ganz in Vergessenheit geraten ist der Mann, der zuerst mit Julius Bohde zusammen eine Schlosserei gründete, Wilhelm Wienpahl (WW) (geb. 25.7.1850, gest. 8.11.1923). Die beiden erwarben direkt vor dem Ostenthor ein Grundstück, das nach hinten an den damals noch offenen Goldbach grenzte und nach vorn an die „Chaussee von Camen nach Hamm“, gegenüber dem 1866 stillgelegten, 1891 in den heutigen Stadtpark umgewandelten Friedhof, und bauten sich 1874 ein stattliches Gebäude. Am 1.1.1875 eröffneten sie ihre gemeinsame „Gelbgießerei und mechanische Werkstatt“. Adresse: Ostenstraße o.Nr. (Die Adresse im Jahre 1902 ist: Ostenfeldmark 12; danach auch: Ostraße; 1914 aber: Hammer Straße 200; später dann: Hammer Straße 1).

Wilhelm Wienpahl vor seiner Fabrik nach der ersten Erweiterung in den 1880er Jahren

Wilhelm Wienpahl vor seiner Fabrik nach der ersten Erweiterung in den 1880er Jahren

Wilhelm Wienpahl machte so erfolgreich weiter, daß er seinen Betrieb schon nach wenigen Jahren durch einen Anbau erweitern mußte, auf den er gleich danach auch noch ein Obergeschoß setzte, da er sein Angebot an Leistungen bedeutend erweiterte. Es hieß jetzt:

Wilhelm Wienpahl

Mechanische Werkstatt

Schlosserei & Dreherei

Grubenlampen– & Metallwarenfabrik

Thore, Gitter, Ventile, Hähne

Nähmaschinen, Fahrräder

Haushaltungsmaschinen

Reparaturen aller Art

Gruben-Bedarfsartikel

Gegründet 1874

Die Fabrik nach der Zweiten Erweiterung

Die Fabrik nach der Zweiten Erweiterung

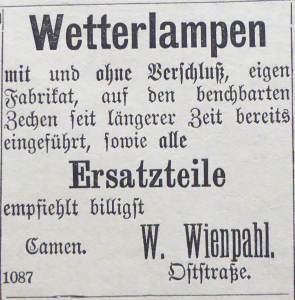

WW war ein findiger Kopf. Es reichte ihm nicht, einfache Sachen zu bauen und zu reparieren. Kurz bevor er seine Fabrik gegründet hatte, hatten die Unternehmer Grillo und Grimberg mit der Teufung ihrer Zeche Monopol begonnen. Ab 1878 wurde in Kamen Kohle gefördert. Die Arbeit unter Tage war schwer und gefährlich, viel hing von der Konzentration des Grubengases ab. Das Leben der Kumpel hing davon ab. Es gab Grubenlampen, deren Flamme, untergebracht in einem messingnen Drahtgeflecht, umso heller brannte, je höher die Gaskonzentration war. Doch ließen sich diese Modelle leicht öffnen, und wenn das geschah, entzündete die Flamme das Gas, und es gab eine Scghlagwetterexplosion. Sie durfte also nur Übertage geöffnet werden können.

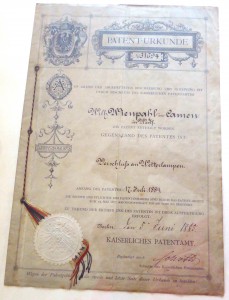

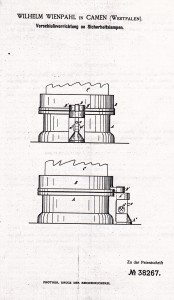

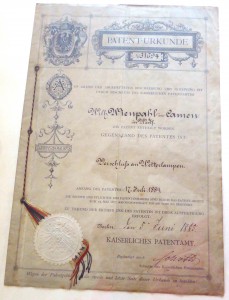

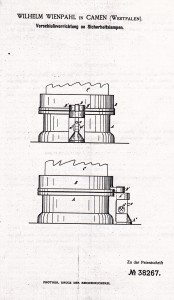

Die beiden Patente von 1884 und 1886 und die schematische Darstellung des Sicherheitsverschlusses

Die beiden Patente von 1884 und 1886 und die schematische Darstellung des Sicherheitsverschlusses

WW entwickelte nun einen, wie er meinte, sicheren Verschluß. Er gab die Lampe einem Steiger, um seinen neuartigen Verschluß auszuprobieren und erwartete gespannt, daß dieser scheitern würde. Der aber öffnete ihn gleich beim ersten Versuch. WW war enttäuscht, tüftelte weiter. Schließlich gelang ihm ein Sicherheitsverschluß, den er sich patentieren ließ (Patent Nr. 31694 vom 17. Juli 1884). 1886 erhielt er noch ein zweites Patent (Nr. 38267 vom 27. März 1886). In der Camener Zeitung vom 15. Dezember 1895 gibt es eine Notiz über ein Patent an WW, doch ist nicht mehr feststellbar, ob es sich um ein drittes Patent handelt oder ob in der Nachricht auf eins der früheren zurückgegriffen wurde. Die Nachkommen WWs wissen jedenfalls nichts von einem dritten Patent.

Und mehrfach erhielt er Gebrauchsmusterschutz auf seine Grubenlampe. Diese Lampe wurde Standardmodell auf vielen Zechen, und WW ließ 1906 sechs Schmucklampen herstellen und verchromen. Eine Lampe ist heute noch im Besitz der Familie, eine stand vor noch nicht allzu langer Zeit in der Altdeutschen Bier– & Weinstube Kümper in der Bahnhofstraße auf einem Brett über der Tür. Eine Lampe erhielt der langjährige Zechendirektor Friedrich Funcke, der auf der „Funckenburg“ wohnte (heute Zollpost). Wo die anderen drei geblieben sind, läßt sich nicht mehr feststellen.

Die Schmucklampe von 1906

Die Schmucklampe von 1906

Hier war also ein Kamener, der sich aktiv um die Sicherheit der Bergleute verdient machte. 1874 oder 1875 heiratete er die aus Dortmund stammende, drei Jahre ältere Luise Rühl (2.7.1847 – 15.10.1915). Sie hatten fünf Kinder, drei Jungen und zwei Mädchen. Dieses Familienphoto stammt von 1889 oder 1890.

Wilhelm Wienpahl und seine Familie

Aber die Produktpalette war größer. Am 11.9.1877 stellte WW beim landwirtschaftlichen Fest des Kreisvereins Hamm in Kamen seine Rübenschneide– und Handdreschmaschinen aus. Sicher weiß sein Nachkomme heute nur noch, daß er drei Altgesellen hatte, jedoch nicht mehr, wieviele Arbeiter in der Fabrik arbeiteten. Wenn man aber die Stellung eines Altgesellen betrachtet, so ist er einem Werkstattmeister von heute gleichzusetzen. Es darf also angenommen werden, daß die Belegschaft vielleicht 20 bis 30 Leute betragen haben mag.

Die Kamener Turner-Feuerwehr; Wilhelm Wienpahl vorn links im Oval

Die Kamener Turner-Feuerwehr; Wilhelm Wienpahl vorn links im Oval

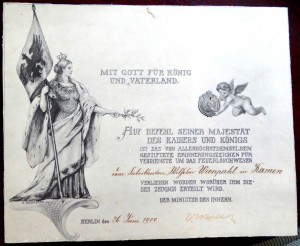

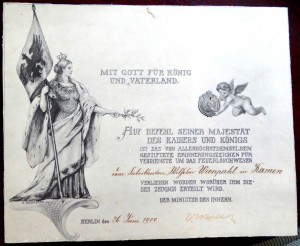

Wilhelm Wienpahls Belobigung durch den Kaiser

WW hatte gehofft, daß einer seiner Söhne eines Tages die väterliche Fabrik übernehmen würde. Aber wie es dann so geht in bürgerlichen Familien, die aufwärts streben, sich für ihre Kinder einsetzen, damit diese „es einmal besser haben“ werden und den Wert einer guten Erziehung und Bildung erkannt haben und daher ihre Kinder – damals wohl fast ausschließlich ihre Söhne; für seine Töchter baute WW ein großes Doppelhaus als Sicherheit – auf die höhere Schule schicken, das Interesse ihrer nunmehr gebildeten Söhne am Betrieb zu Hause schwindet, soziale und berufliche Distanz wachsen. Keiner der drei Wienpahl-Söhne wollte die Fabrik übernehmen, eine Enttäuschung für den Vater. Zwei wurden Lehrer (einer wird vom Stadtchronisten Friedrich Pröbsting im letzten Absatz des Kapitels „Die Schule der größeren evangelischen Gemeinde“ seiner „Geschichte der Stadt Camen“ erwähnt), einer Uhrmacher und Goldschmied und emigrierte in die USA. Als WW 1923 starb, wurde er an der Seite seiner schon acht Jahre zuvor gestorbenen Frau in der Familiengruft beigesetzt. Gemäß ihrem sozialen Anspruch hatten die Wienpahls sich auf dem (damals neuen, heute) alten Friedhof an der Friedhofstraße eine Gruft mit neun Feldern und einem repräsentativen Grabstein gekauft. Inzwischen ist die Gruft längst eingeebnet.

1923 wurde das Fabrikgebäude an einen Kamener Tabak– und Zigarrenhändler verkauft. Das stellte sich als großer Fehler heraus, verlor doch Bargeld, ein sechsstelliger Verkaufspreis, durch die Inflation binnen Wochen jeglichen Wert. Der Käufer hatte das große Geschäft gemacht.

Dieser verkaufte die Liegenschaft aber schon nach wenigen Jahren an die Stadt Kamen, die es mit einem neuen Vorbau versah, mit Seitenrisaliten, einem repräsentativen Zentraleingang, auf dem eine Terrasse die Möglichkeit zu öffentlichen Auftritten bot. Hier war einige Zeit die städtische Bücherei untergebracht. Eine weitere Nutzung erfuhr das Haus, als am 1.10.1954 das Bergamt einzog (unter der Adresse Hammer Straße 13), bis dieses in die Poststraße umzog. Das Gebäude wurde im Zuge des Neubaues des Gymnasiums abgerissen.

Wilhelm Wienpahls ehemalige Fabrik nach dem Umbau durch die Stadt Kamen Ende der 1930er Jahre

Wilhelm Wienpahls ehemalige Fabrik nach dem Umbau durch die Stadt Kamen Ende der 1930er Jahre

Übrigens wohnte in den 1950er Jahren der Komponist Gerard Bunk, gebürtig aus Rotterdam, Organist an der Reinoldikirche in Dortmund, in der ehemaligen Wienpahlschen Fabrik, im ersten Stock rechts. Er mußte aus Dortmund wegziehen, da seine Wohnung mit all seinem Besitz bei einem der vielen Angriffe auf Dortmund von einer Bombe zerstört worden war. Seine Nachbarn freuten sich über die vielen Privatkonzerte, mit denen Bunk sie bei geöffneten Fenstern unterhielt. Hier wohnte er bis zu seinem Tode 1958.

Als die Nationalsozialisten ab 1933 die Macht auch in Kamen übernahmen, sah man das dem alten Fabrikgebäude an, überall hingen Hakenkreuzfahnen. Ca. 1974 wurde das Gebäude abgerissen. Auf dem Gelände entstand der heutige Parkplatz, der hintere Teil des Grundstücks wurde mit dem Gymnasium und danach einem Kindergarten bebaut. Das war besonders in den 1960er und 70er Jahren der Geist der Zeit. Auch Kamen riß in diesen Jahren viel von seiner alten Bausubstanz ab. Altes mußte Neuem Platz machen, Parkplätze gab es plötzlich überall. Die autogerechte Stadt war das Ideal. Man wollte nicht der Moderne im Weg stehen, sie sogar befördern. Kamen nannte sich „die schnelle Stadt“. Heute wünschen sich viele das Alte zurück.

Auch der Bergbau ist aus Kamen verschwunden, nur wenig erinnert noch an ihn. WW und seine Fabrik sind verschwunden, seine Grubenlampe hat nur noch nostalgischen Wert, nichts erinnert mehr an diesen tatkräftigen und erfinderischen Unternehmer und engagierten Feuerwehrmann. Bloß in der „Geschichte der Stadt Camen und der Kirchspielsgemeinden von Camen“ von Friedrich Pröbsting wird er auf S. 65 erwähnt. Doch seine Stadtgeschichte ist ebenfalls nicht mehr erhältlich. Nur Bohde gibt es noch. Hoffentlich noch lange.

KH