Teil 2: Klaus Holzer – Reale Helden

Weniger klar umrissen als in der antiken Literatur ist das Bild des Helden in der heutigen Realität. Ganz nah beieinander liegen hier die Begriffe Held: positiv besetzt, aber unerreichbar; Vorbild: positiv besetzt, vom einzelnen erwählt, daher erreichbar; Idol: positiv besetzt, deutlich über dem Durchschnittsmenschen stehend, dennoch erreichbar.

Der Held ist eine herausragende Persönlichkeit mit einzigartigen Fähigkeiten, er braucht immer einen Widerpart, wagt sich auf terra incognita vor und trifft in der Regel eine ethische Grundentscheidung. Vorbild und Idol haben es einfacher: es gibt sie, sie existieren ohne weitere Bedingungen.

Der antike Held zählt heute nicht mehr, weil es seine Art zu kämpfen in der digitalisierten Welt nicht mehr gibt (ferngelenkte Rakete statt Schwert), was früher terra incognita war, ist heute Touristenziel. Herausragende Leistungen gibt es auch heute noch, werden aber i.d.R. von Organisationen wir médecins sans frontières erbracht. Organisationen taugen aber nicht zu Helden, dort wird man Mitglied oder spendet. Helden sind immer Einzelpersonen.

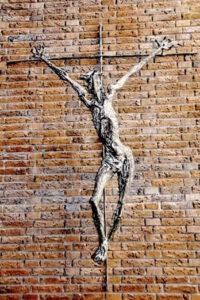

Abb. 1: Kruzifix von Werner Habig

Sonderfall Jesus: Der klassische Held siegt oder geht im Kampf unter, das ist seine Entscheidung. Jesus siegt im Tod, weil dieser durch Gottvater vorbestimmt ist. Er hat keine Aktions-, sonder eine Passionsgeschichte. Aber weiß Jesus das? Kann er Vorbild sein? Oder kann man ihm nur folgen? An ihn glauben? Eine Glaubensfrage. Das 17. Zeitzeichen des KKK: Helden Teil 2 weiterlesen