von Klaus Holzer

Nach der 1000 Jahre währenden kulturellen Starre, nach der totalen Niederlage Deutschlands 1945, nachdem der Wiederaufbau des zerstörten Kamens tatkräftig angegangen worden war und das begann, was später das „Wirtschaftswunder“ genannt werden sollte, hatte man auch in Kamen den Willen und die Zeit, sich Neuem zu öffnen. Nach der pompös-kitschigen Kunst der Nationalsozialisten griffen junge Kamener Künstler begierig die meist aus den USA herüberströmenden neuen Ideen auf und widmeten sich der abstrakten Kunst, trafen jedoch auf viel Unverständnis (vgl. Artikel „Die Gruppe Schieferturm“).

Und auch im Alltagsleben der 1950er Jahre tat sich viel. Der Lebensstil vor allem der Jugend änderte sich, der der Alten wurde offen abgelehnt. Zu Hause stand die Tütenlampe neben dem Nierentisch, an einer repräsentativen Stelle in der „guten Stube“ die Musiktruhe. Radio war das normale Medium für die ganze Familie, an Sonn– und Feiertagen wurden die fünf oder sechs Schallplatten aufgelegt, die man besaß. Viele besaßen auch schon ein neues Auto, natürlich einen Käfer, was denn sonst? Man wußte: „der läuft und läuft und läuft“! Und allmählich bürgerte es sich ein, damit in den Urlaub zu fahren, besonders gern nach Rimini auf den „Teutonengrill“ an der Adria. Wer noch keinen Käfer hatte, fuhr mit Touropa nach Oberstdorf oder Ruhpolding.

Der Toast Hawai war der kulinarische, weil exotische, Höhepunkt vieler Speisekarten. Zu Hause gab es jetzt oft was Neues zum Nachtisch: Ananas oder Mandarinen aus Dosen, am besten mit Schlagsahne, die oft von der italienischen Eisdiele am Markt geholt wurde. Manchmal auch Joghurt, von dem man wußte, daß Ilja Rogoff so uralt geworden war, weil er ihn jeden Tag mit Knoblauchpillen aß. Und zum Essen zu Hause (Ausgehen zum Essen gab es so gut wie nicht) leistete man sich nun einen guten Tropfen lieblichen Weins. Kam die Verwandtschaft am Sonntagnachmittag zu Besuch, gab es nach Kaffee und Kuchen Eierlikör oder Eckes Edelkirsch(likör) für die Frauen, die Männer zogen Asbach Uralt („Im Asbach Uralt liegt der Geist des Weines“) Chantré vor. Bei Gesellschaften gab es Erdbeerbowle. Man war wieder wer. Vor allem nach der Fußball-WM 1954, wo alle Zimmermanns „Rahn müßte schießen! Rahn schießt! TOOOR! TOOOR! TOOOR!“ hörten.

Die Jugend saugte begierig alles Amerikanische auf. Man kaute Kaugummi, ganz lässig. Als Musik kam der Rock’n Roll auf, ein ganz neuer Klang und Rhythmus, zu dem man tanzen konnte, wozu immer auch akrobatische Einlagen gehörten. Bevor Elvis Presley bekannt wurde, waren es vor allem Bill Haley and His Comets, die für Furore sorgten. Wer war nicht elektrisiert von Liedern wie; „Rock Around the Clock“ und „See you later, Alligator“? Und Elvis Presleys „Shake, Rattle and Roll“? Im Kino waren Filme wie „Die Saat der Gewalt“, „Jenseits von Eden“, „…denn sie wissen nicht, was sie tun“ und „Giganten“ Erfolge, vor allem wegen eines jungen Schauspielers, der alles zu verkörpern schien, wonach sich viele sehnten: den jugendlichen, aufsässigen Helden, der sich nicht unterkriegen ließ von den etablierten Mächten: James Dean. Viele Jungen trugen seine Frisur und seine Hosen, die damals „Nietenhosen“ hießen und der Jugend vorbehalten waren. Heute sind sie als Jeans an Jung und Alt gleichermaßen zu sehen, aber nicht immer zu bewundern. Für Mädchen (die damals noch nicht „junge Frauen“ waren) kamen natürlich Hosen gar nicht in Frage, das war „unmädchenhaft“, sie trugen Kleid oder Rock, und wenn sie sich „feinmachten“ oder in die Tanzstunde gingen, immer mit Petticoat, der sich 10 Jahre lang bis zum Siegeszug des Minirocks hielt.

Da die allermeisten Jugendlichen schon ab dem Alter von 14 Jahren arbeiteten, war Ausgehen auch für sie selten, und wenn, dann ging’s in den italienischen Eissalon am Markt 17 oder in die Milchbar, die in der Bahnhofstraße 58 unter den Arkaden war. Das war etwas so Neues, daß Oberstudiendirektor Günter Schwabe des hiesigen Städtischen Neusprachlichen Gymnasiums per Rundlauf durch alle Klassen bekanntmachte, daß sich kein Schüler seiner Anstalt dort sehen lassen dürfe, bei Androhung eines Schulverweises! Verruchter Ort! Und dabei gab es dort keinen Alkohol, sondern nur Milchmixgetränke! Und hier, wie auch in allen Kneipen im „sündigen Kamen“, von denen es wahrhaftig genug gab, sorgten Musikboxen dafür, daß Bill Haley und, mehr und mehr, Elvis Presley ständig zu hören waren. Für 20 Pfennige gab es eine Single, für 50 Pfennige drei zu hören. Und dazu schlürfte man seinen Milk Shake per Strohhalm, der oft genug tatsächlich noch aus Stroh war.

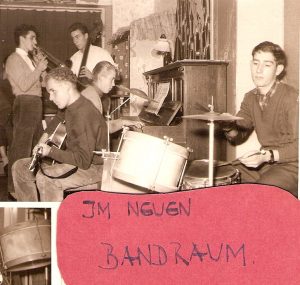

Tja, das war’s mit der Unterhaltung für Jugendliche in Kamen, außer Sport, den es immer und überall gab. Um nicht nur herumzuhängen, suchten alle nach nicht-sportlichen Freizeitbeschäftigungen. Da traf es sich gut, daß in einer Jungenklasse des Gymnasiums (von Koedukation war keine Rede, Jungenklassen waren die – klar – a, Mädchenklassen die – natürlich – b) mehrere Schüler saßen, die verschiedene Instrumente spielten und sich eines Tages einfach zusammensetzten und gemeinsam spielten, in der merkwürdigsten Besetzung, von der die europäische Musikgeschichte weiß:

Gunter „Einstein“ Hagemann– Trompete, Waldhorn

Dietmar „Lutz“ Scherff– Klavier

Klaus „Ede“ Holzer– Akkordeon

Reinhard „Nelly“ Elger– Gitarre

Hans Günter „Justus“ Liebich– Kontrabaß

Theo van Vügt– Schlagzeug

Anfangs durchaus angemessen war wohl der Name, den die Gruppe sich gab: „die primitiven“. Was die sechs spielten, ist nicht überliefert. Und auch nicht, ob sie als einheitliche Combo auftraten, doch zeigen alte Photos, daß zu ihrer Musik eifrig getanzt wurde. Ihr erster Auftritt war beim Klassenfest der UII a (Untersekunda, heute Klasse 10) am 7. Dezember 1957 im Hotel Biermann (heute Hotel „Stadt Kamen“) am Markt. An Mädchen für solche Veranstaltungen zu kommen, war gar nicht schwer, gehörte doch der Tanzkurs zu den quasi Pflichtveranstaltungen, die Jungen der U II a (Untersekunda, Klasse 10) lernten Tanzen mit den Mädchen der OIII b (Obertertia, Klasse 9).

Was sie spielten und wie diese Instrumente miteinander harmonierten, ist ebenfalls nicht überliefert. Für einen ganzen Abend reichte das Repertoire nicht, zwischendurch wurden Schallplatten aufgelegt, damit die Musikusse auch tanzen konnten. Und es herrschte auch Unsicherheit, ob man eventuell andere Instrumente brauchte. Es wurde experimentiert. Einer probierte dieses aus, ein anderer ein anderes.

Aber diese Musik, zufällig und „stillos“, konnte auf Dauer nicht befriedigen. Sie suchten nach Neuem und fanden es, wie die gleichaltrigen bildenden Künstler der „Gruppe Schieferturm“, in dem, was aus Amerika kam, dort der abstrakten Kunst, hier dem Jazz, den sie konsequent „jazz“ und nicht „dschäss“ aussprachen. Zwar war die vorherrschende Richtung des Jazz in den 1950er Jahren bereits der Bebop, doch so modern wollten die Jungs nicht sein. Ihnen gefiel der traditionelle Jazz, der mitreißende Dixieland, besser. Er ist glatter, eingängiger und, weil schwungvoller, besser zum Tanzen geeignet als der Bebop, also genau das, was Jugend zu der Zeit suchte. Und noch etwas, das vor allem heutige Jugendliche befremden dürfte: es gab keine Mikrophone, keine Verstärker, keine Lautsprecherboxen, keinen Soundcheck, kein Mischpult, an dem ein Techniker für die „richtige“ Verteilung der Stimmen sorgte. Und Schummeln per Karaoke also auch nicht. Alles mußte echt sein, das, was das Publikum hörte, mußten die Musiker auf der Bühne direkt produzieren.

Was ist das eigentlich, Dixieland Jazz? Im Kern ist das eine epigonale Musikgattung. Das Original war der „schwarze“ New Orleans Jazz, der seit den 1890er Jahren von Marching Bands bei den Beerdigungen (Funeral Marches) und dem Mardi Gras (Karneval in New Orleans/Louisiana, das ursprünglich eine französische Kolonie war) entstanden war und wesentliche Elemente des Blues enthielt, z.B. das 12-taktige Harmonieschema. Die bekanntesten Bands waren Joe „King“ Oliver’s Creole Jazz Band (Kreolen brachten das spanisch-französische Element in diese Musik), Kid Ory’s Olympia Band, „Jelly Roll“ Morton’s Red Hot Peppers (eher am Ragtime orientiert), die New Orleans Rhythm Kings und, natürlich, Louis Armstrong’s Hot Five und Hot Seven.

Diese Marching Bands begründeten auch die typische Instrumental-besetzung, mußten es doch Instrumente sein, die sich beim Marschieren mitführen und spielen ließen: die Trompete bzw. das Kornett führte, spielte die Melodie, die bewegliche Klarinette umspielte sie, die Posaune gab das harmonische Fundament, setzte glissando-ähnliche Schleiftöne und unterstützte die Rhythmusgruppe, die zumeist aus Banjo, manchmal auch Gitarre, Tuba bzw. Sousaphon und Schlagzeug bestand. Wenn in geschlossenen Räumen gespielt wurde, ersetzte oft der Kontrabaß das Sousaphon und das Klavier wurde zum Mittler zwischen Melodie– und Rhythmusgruppe. Wichtig war, daß die Schläge auf 2 und 4 kamen, nicht auf 1 und 3, wie in der hiesigen Musik.

Diese Musiker begründeten den Ruhm so vieler „Themen“ wie Tiger Rag, When the Saints go Marchin’ in, St. Louis Blues, At the Jazz Band Ball, Darktown Strutters’ Ball, Memphis Blues, Tin Roof Blues, Muskrat Ramble. Besonders berühmt, und ein Muß für jeden Klarinettisten, der auch nur eine Spur Selbstachtung hatte, war das Klarinettensolo in High Society von Alphonse Picou, einem kreolischen Musiker aus New Orleans. Was natürlich den Klarinettisten der „primitiven“ anstachelte, zu üben, zu üben, bis es saß. Und der Ton durfte nicht „rein“ sein. Um möglichst authentisch zu sein, setzte er seine Stimmbänder als begleitendes Brummen beim Klarinettenspiel ein. Das klang erwünscht rauh.

Weiße Musiker fanden diese „schwarze“ Musik so mitreißend, daß sie sie imitierten, aber gleichzeitig glätteten. Die hieß dann Dixieland Jazz nach der Bezeichnung für die Südstaaten der USA: Dixieland. Und der wanderte nach Norden, wurde zum Chicago Jazz, aber auch in New York heimisch.

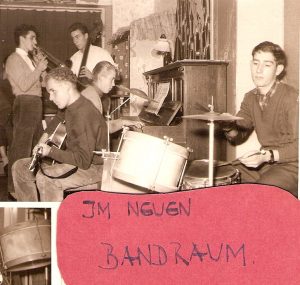

Und mit den amerikanischen Siegertruppen kam er nach Deutschland und somit auch nach Kamen. Im September 1958 ging’s los, im „Bandkeller“ im Haus Mühlenweg 1 (heute Mühlentorweg). Und die anfangs fünf Jungen („Einstein“ Hagemann war am Ende der Untersekunda mit seiner Familie weggezogen) merkten schnell, daß so etwas ohne regelmäßiges Üben nicht ging. Zu Hause mußte jeder versuchen, sein Instrument technisch so gut zu beherrschen, wie es eben ging, bei der wöchentlichen gemeinsamen Probe einigte man sich auf die Auswahl der Stücke und das Ensemblespiel. Wie ging das vor sich? Jazz wurde ja nicht in Noten niedergeschrieben, die man einfach kaufen konnte, und dann spielte man vom Blatt ab. Jazz ist eine Improvisationsmusik, d.h., es gibt wohl eine melodische und harmonische Struktur, die einem Stück zugrundeliegt, vor allem beim Dixieland, doch muß jeder einzelne damit kreativ umgehen können, diese Melodie paraphrasieren, abwandeln, frei umsetzen, kurz, etwas Neues daraus machen.

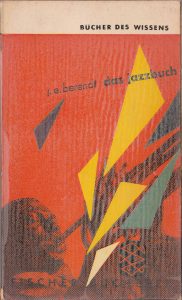

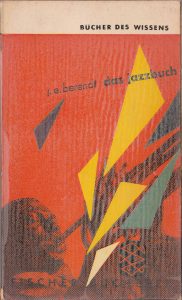

Der erste Schritt war immer: man mußte ein Stück hören und nachspielen. Also saß jeder zu Hause vor dem Plattenspieler und hörte und hörte und hörte Jazz, bis verzweifelnde Eltern das Ende der Veranstaltung durchsetzten. Und regelmäßig saßen alle vor dem Radio und lauschten der obersten Autorität in Sachen Jazz in Deutschland, dem Journalisten und Jazzkritiker Joachim

E.(rnst) Behrend. Der hatte auch das damals in Deutschland maßgebliche Buch über die Geschichte des Jazz verfaßt, „Das Jazzbuch“ von 1953, das für den einen oder anderen „primitiven“ zur Bibel und ständigen Lektüre wurde. Und wenn die Trompete die Melodie „draufhatte“, war es vor allem Nelly Elger, der sich die Mühe machte, die Harmoniefolge zu ergründen, sofern es nicht der einfache 12-taktige Blues war. Dann kam der entscheidende Augenblick, zu dem man aus der Schallplattenmusik etwas eigenes machen mußte. Jetzt mußte das neue Stück arrangiert werden: Melodieführung, Tutti, Soli, Chorus, Breaks, Dynamik usw.

Vorbilder für die Kamener Jazzer waren, natürlich, Louis Armstrong und seine Hot Five und Hot Seven, besonders sein Posaunist Jack Teagarden hatte es ihnen angetan. Er konnte beim Übergang von einer Phrase zur nächsten seine Posaune so markant über eine Quart oder sogar Quint „hochziehen“, daß allen ganz heiß wurde. Dauernd wurde der arme Justus Liebich bekniet, genau so zu spielen. Der aber war auf dem Weg, Berufsmusiker (er landete später bei den Bamberger Symphonikern!) zu werden und befürchtete, seinen „Ansatz“ (Stellung der Lippen auf dem Mundstück) zu beschädigen. Er „entschädigte“ die anderen dafür mit einem Lippentriller („Das ist extrem schwer“), den diese jedoch für nicht jazzmäßig hielten, ob schwer oder nicht. Zu den Vorbildern gehörten auch Eddie Condon, Pete Fountain und die Dukes of Dixieland. Dazu der damals schon in Paris (Paris hatte seinerzeit eine überaus lebendige Jazzszene. Jazz in Jazzkellern und Existenzialismus gehörten zusammen) lebende schwarze Amerikaner Sidney Bechet mit seinem Sopransaxophon.

Selbstverständlich gab es auch europäische Dixieland-Vorbilder. Das waren meistens Engländer: Chris Barber’s Jazz Band (bekanntestes Stück: Ice Cream), Acker Bilk (schnell als etwas süßlich empfunden), Ken Colyer (zum Big Band Jazz neigend), Monty Sunshine (der von Chris Barber kam und mit seinem „Petite Fleur” einen Verkaufserfolg hatte), Kenny Ball (der aber nicht die Popularität der anderen erreichte), und ganz besonders auch die holländische Dutch Swing College Band (die für die Kamener unerreichtes Ziel blieb). Später auch noch die dänische Papa Bue’s Viking Jazzband (die aber schnell langweilig zu werden drohte, weil ihre Musik zu glatt war).

Daß Musik verbindet, eine Binsenweisheit, zeigte sich fast 30 Jahre später. Als der Klarinettist Mitte der 80er Jahre auf einer Reise in Nordengland war, verbrachte er auch zwei Nächte im City Hotel in Leeds. Als der Wirt an der Rezeption den Eintrag im Gästebuch las, stutze er und fragte: „Sie sind aus Bergkamen? Das kenne ich. Da habe ich schon mehrmals gespielt.“ „Was denn?“ „In einem Gasthaus auf dem Lande, Schmulling, glaube ich, hieß das. Ich bin Monty

Sunshine. Ich habe dort mit Chris Barber gespielt.“ Das gab einen herrlichen Abend voller Erinnerungen.

Seit Herbst 1958 wurde in neuer Besetzung musiziert:

Klaus „Ede“ Holzer (Klarinette, cl., Bandleader, bl. Damit war nicht viel Arbeit verbunden, man mußte bloß den Takt und damit das Tempo vorgeben, alles andere war gemeinsame Planung: wo treten wir auf, was spielen wir usw.),

Lothar Emminghaus (Trompete, tr.),

Hanns Günter „Justus“ Liebich (Posaune, tb.),

Dietmar „Lutz“ Scherff (Klavier, p.),

Reinhard „Nelly“ Elger (Banjo & Gitarre, bjo, g.),

Werner „James“ Morck (Baß, b.) und

Theo van Vügt (Schlagzeug, dr.).

Die Trompete wurde meist „Horn“ genannt, die Klarinette „Wurzel“, das Schlagzeug „Schießbude“. Der Name „die primitiven“ wurde nicht geändert. Zum einen war er eingeführt, zum anderen wollte man sich auch bewußt von all den Dixielanders, Stompers und Ramblers absetzen.

Es wurde intensiv geprobt, alle nahmen ihre Musik sehr ernst. Z.B. ist noch ein Zettel erhalten geblieben, mit dem sich der Posaunist Justus entschuldigte: „Habe heute von 2 – 6.00 in Dtmd. Probe. Kann also erst um 18.45 in Kamen sein. Entschuldige mich. Hanns.“ Am 30. Oktober 1958 wurde auch die Lokalpresse auf die neue Jazzband aufmerksam: zum ersten Mal in der Zeitung! In der Westfalenpost lasen die Kamener damals, daß diese Band beweise, daß sie keine Halbstarken seien, sondern eine „Rasselbande, die ihr Leben zu meistern versteht“. Alte Photos belegen, daß die Jungs zu allen Veranstaltungen Anzug, Hemd und Schlips trugen! Als Sechzehn–, Siebzehnjährige! Selbst, wenn es zum „Jammen“ in die Natur ging!

Im Frühjahr 1959 gab es den ersten, noch halböffentlichen, Auftritt in dieser neuen Formation, beim Klassenfest der OIIIb (Obertertia Mädchen). Doch am 30.4.1959 war es endlich soweit, der erste „richtige“ öffentliche Auftritt: Jazzbandball im Hotel Biermann am Markt. Die Eintrittskarten wurden selbst hergestellt. Der Besuch war gut, die Resonanz auf die Musik auch. Und dann ging’s Schlag auf Schlag: Jazzbandbälle am Abend, Jazztanztees (verbindet dieses Wort nicht wunderbar das Althergebrachte mit dem Modernen?) am Nachmittag. Es gab Veranstaltungen mit 250 – 300 Besuchern! Woher nahm diese „Rasselbande“ bloß die Courage, Hotelsäle auf eigenes Risiko anzumieten? Wenn etwas schiefgegangen wäre – Geld für einen wie auch immer gearteten Schadenersatz war nirgends in Sicht. Als Lothar Emminghaus die Band verließ, kam Dieter „Ditz“ Hanke als neuer Trompeter hinzu, und Peter Paul Schulze, allgemein „Beppo“ oder „Meier“ gerufen, mit dem Helikon, das er vom katholischen Posaunenchor geliehen hatte. Dort gab es auch Stunden, spielen mußte er dort natürlich auch. („Meier“ war am flexibelsten, er sprang immer dort ein, wo Not am Mann war und versuchte sich an der Gitarre, übernahm auch das Klavier, nahm immer wieder Stunden).

Inzwischen wuchs der Ruf der Gruppe, Engagements bei Vereinen und Organisationen folgten: SGV-Jugend, Landjugend Heeren, Kamener Skigilde, DAG-Jugend, DGB-Jugend, Junge Union, Lüner Jugendring, die Gemeinde Fröndenberg zum Besuch aus der französischen Partnerstadt Bruay, aber auch das Schulfest des Gymnasiums Kamen, über das die Westfälische Rundschau berichtete: „Als kurz nach Mitternacht die letzten flotten Tanzrhythmen verklangen, machte die Ansicht bei allen Teilnehmern bereits die Runde, eines der schönsten Schulfeste der letzten Jahre erlebt zu haben.“

Natürlich spielte die Band beim traditionellen Bücherverbrennen der Abiturienten 1960 auf dem Markt.

Und als im Westentor-Theater, einem der drei (!) Kamener Kinos, der Film „Jazz-Banditen“ gezeigt wurde, spielten „die primitiven“ als Vorprogramm. Und es gab auch Privateinladungen. Z.B. spielten sie einmal in einer prächtigen Villa in Schwerte, von wo besonders viele besonders hübsche Mädels in Erinnerung blieben.

Immer wieder wird aus der Berichterstattung in den Kamener Zeitungen deutlich, eine wie fremde Musik der Jazz damals war. Es gab keinen Artikel, der nicht kurz erläuterte, was Dixieland Jazz sei, worin der Unterschied zum Modern Jazz bestehe, in dem Verwunderung darüber ausgedrückt wurde, daß auch Erwachsene zu solchen Veranstaltungen kamen. Und sie nannten den Jazz damals, halb das Fremde anerkennend, halb abwertend „Negermusik“, brachten ihn auch mit den wirklichen oder vermeintlichen Auswüchsen im Umfeld des Rock’n Roll in Verbindung, zählten doch jugendliche Musiker sonst generell zu den „Halbstarken“.

Natürlich wäre diese Band zerbrochen, wenn ihre Mitglieder sich nicht auch privat gut verstanden hätten. Gemeinsam fuhren sie in die Ferien, mit dem Fahrrad an den Möhne–, den Sorpe– und den Edersee. Nie ohne Instrumente, selbst im Wald, beim Zelten, wurde gespielt.

Der Aufstieg ging weiter, nicht nur lokal, auch regional. Am 11. Oktober 1959 trat die Band bei einem Konzert in Schwerte auf, gemeinsam mit dem international bekannten Dortmunder Pianisten Günter Boas, der sogar schon mit der Jazzlegende Louis Armstrong zusammen gespielt hatte.

Außer Günter Boas mit seiner Rhythmusgruppe waren auch dabei: Papa Joe’s Jazz Babies, das Modern Jazz Quintet, „die primitiven“. Die hatten Erfolg mit folgenden Titeln: Sheik of Araby, Bluin’ the Blues, Thriller Rag, Down by the Riverside, Careless Love, The Eyes of Texas are Upon you. Vor diesem Konzert war Dietmar Scherff ausgeschieden, Beppo Schulze trat an seine Stelle, haute in die Tasten.

Es folgte „Strippe“ auf „Strippe“: Konzert, Tanz, Jam Session. Wolfgang Baer, Leiter des Kamener Bildungswerks (heute VHS; Wolfgang Baer trat später mit Jürgen von Manger auf, war sein ständiger Begleiter auf den Ruhrgebietsbühnen; auch „die primitiven“ traten einmal mit Manger auf, im damaligen Westentor-Theater, einem Kino an der Lüner Straße) lud im Herbst 1959 Glenn Buschmann (Kapellmeister und Klarinettist des Kammerorchesters der Stadt Dortmund, aber auch Jazzer) nach Kamen ein, um den Kamener Jungs etwas mehr Theorie und angeleitete Praxis angedeihen zu lassen: Harmonielehre, Improvisation, Ensemblespiel. Und „die primitiven“ lernten begeistert, ihr Bandname war inzwischen nur noch ironisch zu verstehen. So war es vielleicht gerechte Belohnung, daß sie das neue Jahr 1960 mit Jazz bei Biermann einleiten durften, zusammen mit dem Glenn-Buschmann-Quartet. Um Mitternacht wurde die Musik kurzerhand aus dem Saal nach draußen auf den Markt verlegt. Aus allen Kneipen rundherum kamen die Gäste ebenfalls nach draußen und tanzten. Kein Wirt ließ es sich nehmen, mit einem Tablett voller Bier zu kommen, und die Musiker griffen freudig zu. Eine Dreiviertelstunde lang war auf dem Markt eine Bombenstimmung.

Und Wolfgang Baer lud die Wupper City Stompers und die Slant Tower Town Dixielanders, eine neue Kamener Formation, zusammen mit den „primitiven“ zum Konzert am Samstag, 2. April 1960 im Gymnasium Kamen ein. Die Aula im alten Gebäude (heute Diesterwegschule) war rappelvoll. Und weil die Bands sich gerade bei einer gemeinsamen Jam Session nach dem Konzert

Und Wolfgang Baer lud die Wupper City Stompers und die Slant Tower Town Dixielanders, eine neue Kamener Formation, zusammen mit den „primitiven“ zum Konzert am Samstag, 2. April 1960 im Gymnasium Kamen ein. Die Aula im alten Gebäude (heute Diesterwegschule) war rappelvoll. Und weil die Bands sich gerade bei einer gemeinsamen Jam Session nach dem Konzert

kennengelernt hatten, verabredete man sich für den Sonntagmorgen: bei wunderschönem Wetter gab es für die Kamener ein Gratiskonzert auf dem Markt, dem sogar eine Polizeistreife im Dienstwagen mit Vergnügen lauschte, statt wegen ruhestörenden Lärms einzuschreiten, auch wenn Wilhelm Busch einst dichtete: „Musik wird oft als Lärm empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden.“ Und es tauchte ein inzwischen regelmäßiger Gast auf, Walter Schipper, ein Kamener, der im Dortmunder Sinfonieorchester als Geiger beschäftigt war, in seiner Freizeit aber als Trompeter viel populäre Musik spielte und u.a. bei den Tanztees der „primitiven“ regelmäßig mit seinem „Horn“ erschien und sich mit einem besonders spektakulären Stück einführte: „Cherry Pink and Apple Blossom White“, das Pérez Prado mit seinem Orchester 1955 populär gemacht hatte.

Das Beispiel der „primitiven“ machte Schule. Die Slant Tower Town Dixielanders spielten guten Jazz in der Besetzung Escher (Trompete); Jürgen Neff (Posaune), Herbert Storin, (Klarinette), Karl-Ernst Pekoch (Schlagzeug), Heiner Busch (Piano), Bille (Gitarre & Banjo) und Dietmar Scherff (Tuba). Und fast gleichzeitig gründeten sich auch die „Kellerasseln“: Norbert Köckler (Trompete), Fritz Borgmann (Klarinette), Rüdiger Noltmann (Posaune), Jochen Barz (Klavier), Reinhard Heimel (Gitarre) und Friedrich Schwakenberg (Schlagzeug).

Beim Jazztanztee am 10. Juli 1960, zusammen mit der Modern Swing Group, einer Profi-Band, war ein neuer Schlagzeuger zum

ersten Mal dabei, Peter „Pitt“ Fey, der neuen Schwung in die Rhythmusgruppe brachte, und der bald für seine dynamischen und rhythmisch sicheren Schlagzeug-Soli bekannt wurde und beispielsweise bei einem Jazzbandball im Casino in Unna 300 (!) Tänzer zu Begeisterungsstürmen hinriß. Sie hörten auf zu tanzen und hörten fasziniert zu. Und es kam immer ganz besondere Stimmung auf, weil alle mitsingen konnten, wenn die Band Nummern spielte wie Chris Barbers „Ice Cream“, auf das sich für die Kamener „Sch… Cream“ reimte und „Dinah“ mit der Reimzeile „… ist viel länger als meinah“. Aber das passierte immer erst später am Abend.

Wie oben schon einmal erwähnt, fuhren die Freunde auch oft zusammen in die Ferien. 1961 war Scharbeutz an der Ostsee das Ziel. Alle fuhren mit der Bahn, nur Pitt hatte ein Auto, einen rassigen Karmann Ghia, dessen zweiter Sitz durch die Schießbude belegt war. Gleich am zweiten Tag gingen sie zur Strandpromenade in Timmendorfer Strand und machten auf dem Steg Musik. Es dauerte nur Minuten und das Tanzen ging los. Es herrschte eine so gute Stimmung, daß alle sich einig waren, morgen geht’s weiter. Am nächsten Abend jedoch lag eine große Motorjacht am Steg. Nach einer Weile Musik kam dann ein Mann aus dem Boot auf „die primitiven“ zu und lud sie ein, aufs Schiff zu kommen und dort weiterzuspielen. Für Getränke wäre gesorgt. Das Steg-Publikum protestierte heftig, aber die Kamener erlagen der Versuchung. Und trafen auf eine illustre Truppe: die Jacht gehörte dem Sohn von Oskar Kokoschka, einem bekannten Maler, der u.a. den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer porträtiert hatte. Bei ihm war Gustav „Bubi“ Scholz, mehrfacher Deutscher und Europameister in verschiedenen Gewichtsklassen im Boxen, Bibi Johns, bekannte Schlagersängerin und Bully Buhlan, ebenfalls Schlagersänger und nicht minder bekannt. Es wurde ein prächtiger Abend, danach ein schwieriger Morgen, dazwischen eine große Lücke. Am nächsten Morgen war die Jacht weg, aber die Erinnerung wieder da.

Einige Abende später gab es einen weiteren Höhepunkt. Damals gab es in allen Seebädern sogenannte „Jekami-Abende“, das „Jeder-kann-mitmachen“-Motto gab den Kurgästen (entsprechend war das Durchschnittsalter der Besucher) die Möglichkeit, ihre Talente zur Schau zu stellen und, natürlich, eine für den Veranstalter besonders preisgünstige Möglichkeit, die jeweilige Strandhalle zu füllen, da es über geglückte und auch nicht geglückte Vorführungen immer viel zu lachen gab und außerdem alle Freunde, Bekannten und die weiteren Gäste aus allen Pensionen mitkamen, um bei der Abstimmung über den Sieger ihre Freunde zu unterstützen. Zwischendurch spielte das Hausorchester gediegene Tanzmusik. Natürlich waren „die primitiven“ eines Abends dabei, in der Besetzung Trompete, Klarinette,Banjo, Piano, Schlagzeug. Die Band kam als letzter Wettbewerber des Abends dran. Keiner hatte mit Dixieland am Ende des Abends gerechnet, und schon gar nicht, daß das der Höhepunkt werden sollte. Eine Zugabe. Eine weitere Zugabe. Noch eine. Irgendwann war dann Schluß. Und die Band bekam ein richtiges Abendessen (da ansonsten, bei nicht sehr fortgeschrittenen Künsten, Selberkochen im Zelt angesagt war, hochwillkommen) und kostenlose Getränke.

In einem Städtchen wie Kamen, das damals nur rund 20.000 Einwohner hatte, kannte man sich, die Maler der „Gruppe Schiefertum“ und „die primitiven“. Man half einander. Damit die Musiker ihre Bälle und Tanztees mit Besuchern füllen konnten, mußte man ja werben. Plakate drucken? Wie bezahlen? Ulli Kett (vgl. Artikel „Ullrich Kett“ und „Die Gruppe Schieferturm“), ein ganz junger Maler, später sehr bekannt, der auch auf der Art Cologne ausstellte und verkaufte, malte zu jeder Veranstaltung der „primitiven“ 10 Plakate, einzeln, von Hand, individuell! Natürlich wären das heute Sammlerstücke! „Die primitiven“ revanchierten sich, indem sie im Sommer 1960 zur Eröffnung einer Kunstausstellung der „Maler unterm schiefen Turm“ vor der Martin-Luther-Schule am Koppelteich aufspielten.

Besondere Begeisterung herrschte unter den „primitiven“ immer, wenn bekannte Jazzgrößen zu Konzerten in der Gegend auftauchten, z.B. einmal George Lewis in Dortmund. Da muß man hin! Aber wie? Theo wußte von einem ausrangierten Lloyd-Kleinbus, abgemeldet, ohne Nummernschild, aber mit Zündschlüssel. Doch keiner der „primitiven“ hatte einen Führerschein. Einer der Bekannten aus der weiteren Umgebung der Musiker, Hermann, war der einzige Führerscheinbesitzer und übernahm gelegentlich Taxidienste für die Band. Also Hermann anheuern. Das Problem mit den Nummernschildern war schnell gelöst, die konnte man selber herstellen. Bei der Fahrt nach Dortmund merkten die „primitiven“ allerdings sehr schnell, warum der Wagen außer Betrieb gesetzt worden war. Hätte diese Fahrt nur etwas länger gedauert, wäre die Karriere der „primitiven“ an dem Nachmittag beendet gewesen. Sechs Leute saßen hinten drin, dicht eingehüllt in Abgas, das aus dem undichten Auspuff direkt in den Innenraum geblasen wurde! Alles hustete und stöhnte, die Augen tränten. Aber das Konzert war wunderbar.

Auch wenn nicht jede Zeitungskritik positiv ausfiel, manch ein Kritiker sehr kritisch war („Zu schwer für die primitiven“ lautete das Urteil nach einem Konzert in Weddinghofen, „Jazz aus Datteln und Kamen, wie er nicht sein soll“ nach einem in Lünen), die Band ließ sich nicht entmutigen, übte weiter, verstärkte ihre Bemühungen. Schließlich fühlte sie sich gewappnet, bei einem Wettbewerb am 15. Januar 1961 im Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen anzutreten. Der 4. Platz war die Belohnung. Und bei der Vorausscheidung zum 1. NRW JAZZ & SKIFFLE JAMBOREE in Borken wurde sie gar Erste! Das wurde gewaltig gefeiert, mit den Fans, bei Willi Neff in der Pilsstube. Daher lief’s beim Wettbewerb am nächsten Tag (vor 3.000 Zuschauern und –hörern!) dann nicht ganz so gut, nur 5. unter sechs Wettbewerbern (die Juroren vom Samstag erkannten „die primitiven“ nicht wieder), aber das war kein Grund, Trübsal zu blasen, schließlich war man, wie die Zeitungen betonten, die einzige Kleinstadtband, die es ins Finale geschafft hatte.

Und auch die Fahrt nach Borken war ein Abenteuer, man sollte wohl eher sagen: ein neuer Gipfel an Leichtsinn. Wie gesagt, Autos waren rar, da nahm man, was so eben zur Verfügung stand. Die Rückfahrt, eine Nachtfahrt, ist in sehr (un)guter Erinnerung geblieben. In einem schon damals alten Käfer saßen wiederum sechs Jungen, zusammengekauert unter dem Kontrabaß, der vorn rechts beim Seitenfenster herausguckte. Es war eng, ungemütlich, kalt, Hermann kam nicht an den Schaltknüppel, schrie immer: „Den 2. Gang! Den 3.! Den 4.!“ und dann griff derjenige, der drankam, zu und schaltete, so gut es ging. Die Koordination war nicht ganz einfach. Und zwischendurch gingen immer wieder die Scheinwerfer aus, auf einer kurvenreichen Strecke! Aber auch diese Fahrt ging gut.

Die Band war viel herumgekommen und hatte andere Bands kennengelernt, Bekanntschaften, Freundschaften geschlossen. Für den 15. April 1961 kündigten die Kamener Zeitungen ein „Jazzereignis in Kamen“ an. Die Coal City Jazzband wurde für ein „Jam-Session-Stelldichein“ mit den „primitiven“ bei Biermann angekündigt. Die Bochumer galten als die „anerkannt beste Dixielandband in Nordrhein-Westfalen“. Sie waren Gewinner des Ruhrfestivals in Essen und hatten das Jazzjamboree um das „Goldene Kornett“ in Gelsenkirchen gewonnen. Der Saal war denn auch überfüllt, die letzten Besucher saßen auf Küchenhockern. Und wieder ging’s am nächsten Morgen auf dem Markt weiter. Hunderte Zuhörer verabschiedeten die Bochumer und riefen laut „Wiederkommen“. Schon eine Woche später spielten „die primitiven“ bei einem Jazzmeeting im „Studio 19“ in Lüdenscheid, 14 Tage später gelang es der Band, Eulen nach Athen zu tragen. Am 7. Mai 1961 waren sie als Band in die NATO-Radarstation in Herbern eingeladen und durften Soldaten vorspielen, die von dort kamen, wo auch die Musik herkam: Amerikaner genossen Kamener Jazz! Am Nachmittag gab es Musik im Freien, „die primitiven“ unterhielten Tausende Besucher der Radarstation, und am Abend tanzten die Amis im Kasino zu Dixieland aus Kamen. Sie genossen den Jazz, die Kamener lernten Bourbon Whiskey kennen. Beides kam gut an.

Am 28. Mai wieder einmal Jazzbandball bei Bergheim, danach Konzert und Tanz in Beckum, dann Ball im Casino in Unna, immer mit die erfolgreichste Veranstaltung mit bis zu 300 Besuchern! Und dieser Abend in Unna, der 1. Juli 1961, wurde ein trauriger Tag in der Geschichte der „primitiven“. Es war das letzte Mal, daß die Band in ihrer ursprünglichen Besetzung zusammen auftrat! Alle waren nun in dem Alter, da neue Lebenswege eingeschlagen werden: Meier geht zum Studium nach Berlin, James geht zum Studium nach Köln, Ede geht zum Studium nach Marburg, Pitt macht einen Meisterkurs als Zahntechniker, Justus geht als Berufsmusiker nach Basel, zwei sind noch Schüler.

Aber so ganz geht man nach so vielen Jahren und so einschneidenden, prägenden Erlebnissen nicht auseinander. In den Ferien treffen sich immer mal wieder zwei, drei alte Freunde, unternehmen etwas zusammen, machen z.B. eine Bahnfahrt mit dem Studentenreisedienst nach Lissabon. Das dauerte damals gut 2½ Tage! Natürlich fuhr man nicht ohne Instrumente. Das Banjo und die Klarinette lassen sich leicht mitnehmen, aber das Klavier? Das Helikon? Dann muß Meier eben schnell auf das Waschbrett umsteigen, ein richtiges Waschbrett, wie es in Skiffle Groups in Gebrauch war, der Mutter geklaut. Da setzte man sich metallene Fingerhüte auf alle 10 Finger und und schlug auf das Waschbrett und ratschte rauf und runter. Schließlich fanden die drei einen Zeltplatz in Costa de Caparica, einem kleinen Ort am südlichen Tejo-Ufer, direkt am Strand. Erst einmal gab es einen großen Schreck: die Klarinette war weg. Im Bus zum Zeltplatz liegengelassen! Es dauerte ein paar Tage, bis sie wieder da war, viel Fragen, viel Suchen, ohne ein Wort Portugiesisch. Dann aber ging’s zum Strand, gegen die Atlantikwellen wurde anmusiziert. In Nullkommanichts waren die drei von Dutzenden Jugendlicher umlagert, die alle im Takt mitwippten, da brauchte es keine Fremdsprachenkenntnisse. Dazu gab es Sardinen, in der Brandung gefangen und direkt auf dem kleinen, tönernen Holzkohlengrill gegart. Und spätabends kaperten die Kamener die in der Ortsmitte für Ferienunterhaltung aufgebaute Bühne und jazzten zur Freude der einheimischen und touristischen Jugend bis weit nach Mitternacht. Und alle schwooften! Daraus folgte die Einladung zu einem Sommerfest auf einer großen Finca. Und das war ein Erlebnis der ganz besonderen Art.

Es begann damit, daß die drei „primitiven“ von einem Chauffeur in Livrée abgeholt wurden. Auf allen vieren krochen sie aus ihren kleinen Zelten, auf den Rolls Royce zu, die Tür vom Chauffeur aufgehalten, Zylinder in der Hand! Sie schwankten zwischen völlig eingeschüchtert und Graf Koks von der Gasanstalt. Der Anblick des Festplatzes auf der Finca war atemberaubend: Fackeln erleuchteten den riesigen Platz, der von unterschiedlichen Gebäuden umgeben war, Hunderte Leute standen und wuselten umher, die avó saß majestätisch auf einem hohen Lehnstuhl und beobachtete das Treiben. Der Großmutter wurden die drei zuerst vorgestellt, nach Anweisung, wie das zu geschehen habe: mit Handkuß! Für jeden der erste und letzte Handkuß in seinem Leben. Danach dem Hausherrn und seiner Frau, dann kümmerte sich der Sohn Nando, der sie eingeladen hatte, um sie. Und das Essen! Gebratene Täubchen, kalte Gurken– und Melonensuppe, und viele Speisen, die den drei Freunden völlig unbekannt waren. Und Drei-Liter-Flaschen Cognac! Der Chauffeur würde sie ja zurückbringen. Und es folgten weitere Einladungen. Die Musik öffnete Türen.

Wer so lange Musik gemacht hat, kann nicht einfach aufhören. In wechselnden Besetzungen hielt die Band sich noch einige Zeit, und selbst heute, im Jahre 2017, können es einige immer noch nicht lassen. Nelly Elger spielt hin und wieder in einer neuen Gruppe Banjo, Pitt Fey tritt gelegentlich auf, ebenso Helmut Meschonat (vgl. Artikel „Helmut Meschonat“ und „Die Gruppe Schieferturm“), ein Künstler der Gruppe Schieferturm, der Nachfolger des Klarinettisten Ede Holzer wurde. Seit ein paar Jahren gibt es auch wieder gelegentliche Treffen der Ehemaligen, bei denen sie, wie könnte es auch anders sein, in Erinnerungen an „die schönste Zeit unseres Lebens“ schwelgen. Es war eine reiche Zeit, selbst gestaltet, selbst organisiert, mit Freundschaften fürs Leben, eine Zeit, die viel mitgab für den späteren Lebensweg, aus deren Erlebnissen alle lange zehrten, bis heute.

PS: 1964 war für „die primitiven“ wie auch die „Kellerasseln“ ein trauriges Jahr. Semesterferien, April, Zeit, Geld zu verdienen, Geld, das für das nächste Semester gebraucht wurde. Ferienjobs gab es reichlich in den Wirtschaftswunderjahren, links und rechts der Unnaer Straße (die Hochstraße wurde erst 10 Jahre später eingeweiht), bei Klein & Söhne („Große Tüten, kleine Löhne“) und Ketteler, beide längst aus Kamen verschwunden. In beiden Betrieben gab es Stanzen und Pressen für die Metallbearbeitung, und die waren nicht durchweg auf dem neuesten technischen Stand, sie funktionierten auf einfache Fußbedienung hin. Ede Holzer arbeitete bei Klein & Söhne. Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, nach 11 Stunden Akkordarbeit, Formen eines Blechteils in der Fünftonnenpresse, einen Augenblick nicht aufgepaßt, aus dem Rhythmus geraten, das 2½ mm starke Werkstück unter der Presse, zusammen mit dem rechten Zeigefinger. Fünf Tonnen drauf! Trotz intensiver Bemühungen von Dr. Gerçek im Kamener Krankenhaus war der Finger nicht mehr zu retten. Nach 14 Tagen war er schwarz, tot, mußte amputiert werden. „Die primitiven“ waren ihren Klarinettisten los.

Fritz Borgmann arbeitete bei Ketteler, auf der gegenüberliegenden Seite der Unnaer Straße. Drei Tage später, Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, Fritz findet auf dem Tisch der Stanze ein Stück Finger und fängt an, den benachbarten Kollegen wegen des schlechten Scherzes zu beschimpfen, als er merkt, daß Blut an ihm herabtropft, daß es sein eigener Finger ist, ein Glied seines linken Zeigefingers. Er ist Linkshänder. Die „Kellerasseln“ waren ihren Klarinettisten auch los. Ein Wochenende, zwei Unfälle, zwei Bands ohne Klarinettisten!

Aber ganz schlimm war es, als sich alle, aus ihren Studienorten nach Kamen gekommen, am Montag, dem 13. November 1967, vor 50 Jahren dieses Jahr, auf dem Kamener Friedhof einfanden, zur Beerdigung ihres alten Freundes, des Bassisten Werner Morck, der wenige Tage vorher im Alter von 25 Jahren gestorben war, nur ein paar Wochen nach seinem Examen als Diplom-Kaufmann an der Universität Köln, gerade als er seine erste Stelle bekommen hatte.

Werner „James” Morck, 13. März 1942 – 6. November 1967

Werner „James” Morck, 13. März 1942 – 6. November 1967

KH

Dank an Nelly Elger, der als einziger der Truppe die Voraussicht hatte und auch den Fleiß und die Energie aufbrachte, (fast) alles zu sammeln, was es an Photos und Veröffentlichungen gab. Ohne seine beiden Bandalben wären diese Erinnerungen nicht zustande gekommen.

Dank auch an Pitt Fey, der noch ein paar zusätzliche Photos aus Alben kramte und, vor allem, noch im Besitz von 3 Originalplakaten ist, die Ulli Kett einst von Hand malte, wenngleich sie reichlich ramponiert sind.

Und Meier konnte mit Erinnerungen und präzisen Daten aufwarten.

Ich bitte die Leser, die z.T. schlechte Qualität der Bilder zu entschuldigen, z.B. bei der Wiedergabe alter Zeitungsausschnitte.

Gerhard Donsbach, 12. Mai 1905 – 3. Dezember 1996 (Photo: HA)

Gerhard Donsbach, 12. Mai 1905 – 3. Dezember 1996 (Photo: HA)