von Klaus Holzer

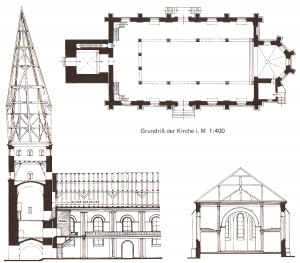

Zum Namensjubiläum – 100 Jahre „Pauluskirche“

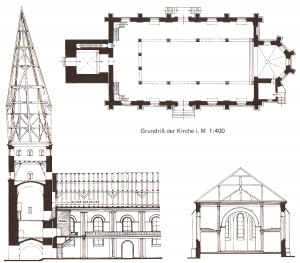

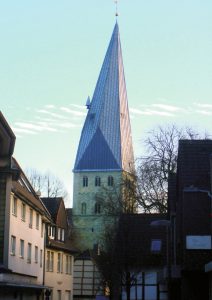

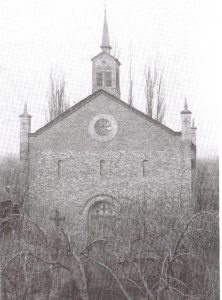

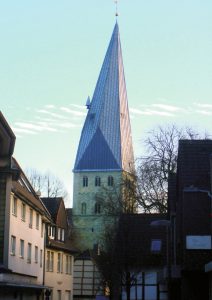

Abb. 1: Der Turm der Pauluskirche

Der Turm der Pauluskirche ist das älteste Gebäude der Stadt, zwischen 1100 und 1130 als Wehrturm und Fluchtburg gebaut. Er ist gut 60 m hoch, Turmstapel und Helm je 30 m. Erbaut ist er aus Anröchter Sandstein, die Mauern sind an manchen Stellen bis knapp unter drei Meter dick. Die Länge im Innenraum beträgt 38,40 m, die Breite 17,80 m.

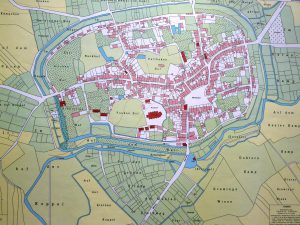

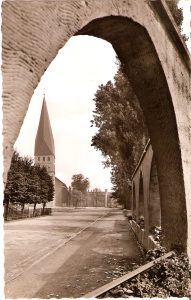

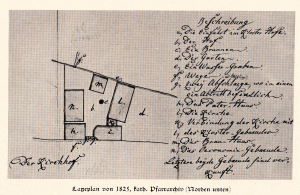

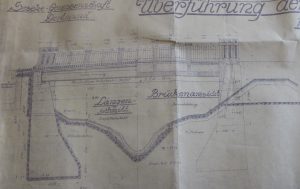

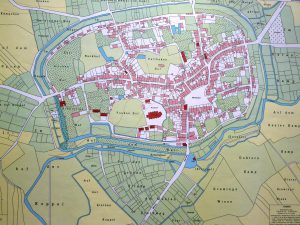

Abb. 2: Kamen in der Uraufnahme von 1827 mit dem Kernoval (unten)

Direkt davor befand sich früher der Funkenhof, der Anfang Kamens als eines besiedelten Ortes. Hier stand die erste Burg der Grafen von der Mark, die auch diese Kirche bauen ließen, eine „ecclesia propria“ (= Eigenkirche; dafür hatte der Graf auch das Recht der Investitur: er ernannte die Priester), weil es wohl hohen Bedarf an Gottesdiensten und geistlicher Betreuung, aber keine ausreichenden kirchlichen Strukturen gab. Immerhin aber wurde eine Pfarrei in Kamen schon 1188 in einer Urkunde des Erzbistums Köln erwähnt. Natürlich war die Pauluskirche vor der Reformation einfach eine christliche Kirche – die Unterscheidung in katholisch und evangelisch kam ja erst nachher – und hieß St. Severinskirche. Dieser Name wurde von ca. 1130/35 bis in die 1590er Jahre verwendet.

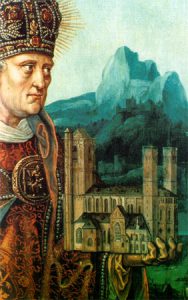

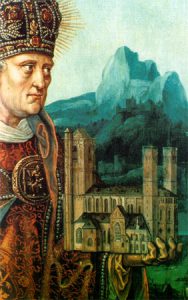

Abb. 3: Der heilige Severin (von Köln)

St. Severin ist der Schutzheilige Kölns, gestorben 397, sein Tag ist der 23. Oktober. Kamen gehörte bis 1821 zum Erzbistum Köln, seitdem zu Paderborn. Severin wurde als Schutzpatron gegen Hochwasser verehrt, was auch für Kamen äußerst passend war, herrschten doch hier oft Überschwemmungen. Nach ihm benannt, gibt es jedes Jahr im Herbst in Kamen die „Severinskirmes“.

Die heutige Kirche ist die vierte an dieser Stelle: die erste war eine Holzkirche auf einer ehemaligen heidnischen Opferstätte. Sie stammte vermutlich aus der Zeit Karls des Großen, der nach der Zwangschristianisierung der Sachsen (Wendepunkte in diesem Prozeß waren: 723 die Fällung der Donareiche in Fritzlar/Nordhessen durch Bonifatius, 772 die Fällung der Irminsul, einer großen Säule in Obermarsberg, frühmittelalerliches Heiligtum der Sachsen, und die Taufe des Sachsenherzogs Widukind im Jahre 785) die alten Gaue in neue Kirchspiele ordnete, dabei aber die Grenzen unangetastet ließ, und auf alten heidnischen Opferplätzen christliche Kirchen errichten ließ, auch um zu zeigen, daß die heidnischen Götter durch den neuen christlichen Gott besiegt waren.

Abb. 4: Der Romanische Maueransatz

Die zweite, eine romanische Kirche stand bis 1376 – im Dachstuhl des Kirchenschiffs kann man den Dachansatz des romanischen Schiffs erkennen – ihr Turm steht noch heute. Im Jahre 1376 brannte diese, vermutlich einschiffige, romanische Hallenkirche ab. Und weil nun neu gebaut werden mußte und keine Kirche für die Gottesdienste zur Verfügung stand, gestattete der Kölner Erzbischof für vier Jahre die Benutzung von Tragaltären.

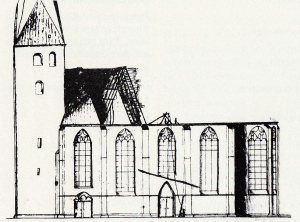

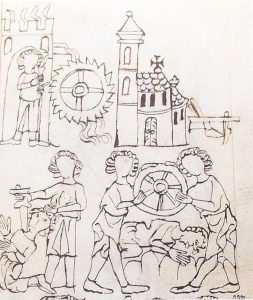

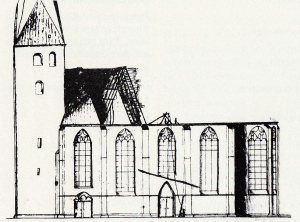

Abb. 5: Die einzig erhaltene Abbildung des gotischen Kirchenschiffs

Abb. 6: Das gotische Kirchenschiff (Skizze des Abrisses)

Da inzwischen die Gotik, deren neue Bauverfahren viel größere und leichtere Bauten mit großen Fenstern ermöglicht, auch nach Kamen gekommen war, wurde das alte durch ein neues, jetzt gotisches Kirchenschiff (= die dritte Kirche an dieser Stelle) ersetzt. Die Maße im Inneren: 44,50 m lang, 20,90 m breit, 14 m hoch. Der auffälligste Unterschied zum vorhergehenden Langhaus sind die durch die neue Bauweise möglich gewordenen großen Fenster und die Zwerchhäuser (gaubenähnliche Dachaufbauten) auf dem Dach, die in Nord-Südrichtung gebaut und daher recht windanfällig waren. Der Turm blieb stehen, er hatte wohl ursprünglich eine romanische, d.h., flachere Turmabdeckung. Weil der alte, romanische, Turmhelm nun für das neue Kirchenschiff viel zu klein war, die Proportionen nicht mehr stimmten, erhielt der Turm vor 1380 die noch heute erhaltene, gen Westen geneigte Turmhaube: so entstand unser „Schiefer Turm“, der heute als Wahrzeichen Kamens dient. Die Spitze ist zwei Meter aus dem Lot, bei 30 m Höhe des Helms!

Abb. 7: Beispiel eines romanischen Helms: die Margaretenkirche in Methler, etwa zur gleichen Zeit wie der Pauluskirchturm erbaut

Die Legende will wissen, daß der Baumeister beim Bau unachtsam war und ihm der Turmhelm mißlang. Als er das bemerkte, habe er sich an einem Strick im Gebälk des Turmhelms aufgehängt. Eine weitere hübsche Anekdote ist: als der Brauch aufkam, in Weiß zu heiraten, fragte der Pastor eine Braut, ob sie denn auch noch Jungfrau sei, was diese bejahte. Da aber der Turm alles wußte, krümmte er sich aus Scham über die Lüge, nahm sich aber vor, sich wieder gerade aufzurichten, wenn einmal wieder eine in Weiß gekleidete Braut bei der Heirat Jungfrau sein sollte.

Diese Neigung aber ist wohl gewollt: Wenn der Turmhelm einmal fallen sollte, würde er nicht auf das Schiff fallen. Zwei Annahmen stehen im Raum, die aber nicht widersprüchlich sind: Der Turm ist gegen die Hauptwetterseite, daher auch gegen die Hauptwindrichtung geneigt; Kirchtürme waren immer weit und breit die höchsten Gebäude, mit einem metallenen Kreuz, Hahn, einer Wetterfahne auf der Spitze, in die oft der Blitz einschlug. Brannte nun der Turm, konnte man auf diese Weise seine Fallrichtung bestimmen. Wie auch immer, wer einmal die höchst komplizierte Konstruktion des Dachgebälks gesehen hat, versteht unmittelbar, daß der Baumeister kein Stümper war, sondern ein Meister seines Fachs.

Abb. 8: Der Dachstuhl des Turmhelms

Vor der damaligen Severinskirche befand sich Kamens frühester, d.h., eigentlicher öffentlicher Platz, der auch die Funktion eines Marktplatzes hatte, gleichzeitig aber, und vor allem, zur Demonstration kirchlicher Macht diente. Das ärgerte die Kamener, als sie das Stadtrecht erhielten – 1284 besaß Kamen ein eigenes Siegel, bereits seit 1247 eine eigene Stadtmauer – setzten sie einen noch größeren Marktplatz vors Rathaus: Zeichen erwachenden Bürgerstolzes. Und unser Marktplatz ist ja selbst heute noch für eine Stadt wie Kamen richtig groß. (vgl. Abb. 2)

Die Größe des Kirchturms beweist Kamens Bedeutung im MA. Er war zu der Zeit von Kamens Anfang der bei weitem sicherste Ort der kleinen Siedlung. Bei Gefahr, z.B. durch marodierende Banden, floh man in den Turm, (daher auch die Redewendung „türmen gehen“, wenn man sich in Sicherheit bringen will), selbst Vieh wurde hineingetrieben, hinter diesen dicken Steinmauern konnte ihm nichts passieren. Anfangs wurden in diesem Turm alle wichtigen Dokumente aufbewahrt: Kirchenbücher, Verträge, Besitzurkunden, Nachweise über Bürgschaften u.a., aber auch das Wichtigste: das Saatgut für das kommende Jahr, das vor Mäusefraß und Feuchtigkeit geschützt werden mußte.

Abb. 9: Ein Treppengang in der romanischen Mauer

Am Trinitatissonntag (28. Mai) 1553 war Hermann Hamelmann der erste, der die Lehre nach Luther verkündete. Der Pfarrer und Kamener Chronist Friedrich Pröbsting glaubte, daß Geldgier und Lotterleben der Pfarrer und die allgemeine sittliche Verrohung der Grund für den Zulauf zur Reformation gewesen seien: „Leider gab die Geistlichkeit oft ein böses Beispiel. So liegt eine Urkunde vor vom 11. Nov. 1536, durch welche das Nonnenkloster dem Vikar Wegener ein Wohnhaus für seine natürlichen Kinder überließ; desgl. ein Kontrakt vom 4. Dez. 1530, wonach derselbe Vikar für seine Kinder ein Scheffel* Land (Anm.: * in Kamen ca. 1700 qm (lt. Schütte): = die Fläche, die mit einem Scheffel Korn eingesät werden konnte, ist also auch vom Scheffel als Maßeinheit abhängig (in Hamburg ca. 4200 qm) kaufte. Auch bezeugt ein Urteil des Magistrats vom Jahre 1555, daß die beiden Vikare Gert Klotmann und Jürgen Crappe sich wegen grober Unsittlichkeit/Laster mit Geldstrafen abfinden mußten.“ Und sein Vorgänger als Stadtchronist, Friedrich Buschmann kommentiert: „Daß dergleichen Verhandlungen ungescheut und ungerügt gepflogen werden konnten, zeugt unverkennbar von einer beklagenswerten religiösen Gleichgültigkeit, und einem eingerissenen, sehr großen Sittenverderben.“

Abb. 10: Eine Grabplatte der Familie von der Recke im Turmeingang

Der Droste von der Recke verwies Hamelmann auf Anweisung des Herzogs von Kleve, Nachfolger der ausgestorbenen Linie der Grafen von der Mark, der Stadt. Erst zwei Jahre später zog die Reformation ein, als die Pfarrer Johannes Buxtorf und Hermann Schomburg und der angesehene Kamener Bürger Johann Wagner den Durchbruch schafften, bis die Lehre nach Luther offiziell eingeführt wurde. Buschmann schreibt: „Allmählig ward der Marschall, Freiherr von Reck, auch für die gereinigte Lehre gewonnen, und trat im Jahre 1567 zu den Evangelischen über. Jetzt ermunterte er selbst die Prediger Buxtorf und Schomberg, die evangelische Lehre freudig auszubreiten, die Sacramente nach Christi Worten deutsch zu administriren und deutsche Lieder singen zu lassen.“

In den folgenden 60 Jahren gab es aber nur zwei normale Ernten, daher herrschte große Not. Frost und Schnee reichten bis weit ins Frühjahr hinein, setzten schon im Spätsommer erneut ein, die Sommer waren verregnet, Getreide und Gemüse verfaulten auf dem Feld, Menschen und Vieh verhungerten. In Unkenntnis der naturwissenschaftlichen Ursachen vermutete man als Ursache die Strafe Gottes für sündiges Leben und schloß sich der strengen Lehre Calvins an. So erhoffte man sich wieder Gottes Wohlgefallen und vermied, eine Hexe als Sündenbock zu verbrennen, was damals weit verbreitete Praxis war. 1589 kam der erste Reformierte Prediger, Heinrich Bock, nach Kamen. Die Reformierten entfernten alle 11 Seitenaltäre und auch den Namen des Hl. Severin. Ab jetzt hieß sie die Reformierte Kirche. Bis 1613 durften auch die Katholiken ihren Gottesdienst in ihr feiern, danach zerstritt man sich und die Katholiken hatten jetzt nur noch das Klosterkirchlein gegenüber. Auch die wenigen verbliebenen Lutheraner – 1715 waren es nur noch 10 Familien – waren nunmehr heimatlos.

Abb. 11: Die Pauluskirche noch mit der Turmuhr von 1839 (vor 1920)

Um die Reformierte Kirche herum lag früher der Kirchplatz, auf einem Teil, dem Kirchhof, wurden auch die Toten bestattet, hier waren sie „näher bei Gott“. Dort fand man in den 1920er Jahren Überreste von Baumbeerdigungen, die aber leider, da man sie unsachgemäß behandelte – man maß ihnen damals keinen Wert bei – zu Staub zerfielen. Selbst noch in den 1950er Jahren, als der Grund für die Verlegung der Kanalisation aufgerissen wurde, fand man dort menschliche Knochen.

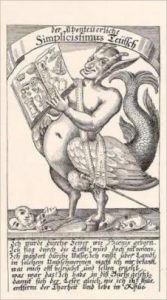

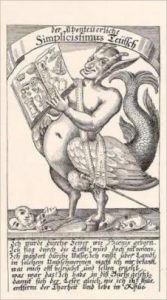

Über einen Eintrag im ältesten Kirchenbuch Kamens ist noch zu berichten: unter dem 17. Dez. 1624 steht eingetragen: „Spring ins Felt des Soldaten Söhnlein ist Hanß Jürgen genanndt“. Hierbei handelt es sich offenbar um den Sohn des Titelhelden des Romans „Der seltzame Springinsfeld“ von Hans Christoffel von Grimmelshausen, des bekannten Romanautors aus dem Dreißigjährigen Kriege. Dieser ist also keine Romanerfindung, sondern war als Soldat in Kamen. Er war zunächst brandenburgischer Soldat, d.h., protestantisch, was durch die Kirchenanmeldung belegt ist, später kaiserlicher Soldat also katholisch – man verdingte sich als Landsknecht eben dort, wo es zuverlässig am meisten Geld zu verdienen gab, und dieser Verdienst bestand oft genug in Plündereien, daher war es ratsam, sich dem Sieger anzuschließen, dann konnte man öfter plündern – und daran beteiligt, Dortmund, Hamm, Unna und Kamen einzunehmen. Als „Jäger von Soest“ führte er hier viele Raubzüge aus.

Abb. 12: Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Abb. 13: Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch (1669)

Sowohl die romanische wie die gotische Kirche wurden gebaut, als Kamen auf dem Höhepunkt seiner Größe stand, die zweitwichtigste Stadt der Grafschaft Mark war, nach Hamm, der Residenz der Grafen. Spenden kamen von bedeutenden und reichen Kamener Hansekaufleuten aus Lübeck und Bergen. Doch mit dem Niedergang Kamens – durch Brände, Epidemien, Veränderung der Handelswege: nach der Entdeckung Amerikas von der Ostsee weg hin zum Atlantik verlor die Hanse an Bedeutung – wurde die finanzielle Last, die eine solche Kirche immer bedeutete, zu hoch.

Zu Beginn des 18. Jh. wurde eine preußische Garnison nach Hamm verlegt, eine Abteilung nach Kamen, alles Lutheraner, die die wenigen verbliebenen Kamener lutherischen Familien verstärkten, so daß es 1714 zur Gründung einer lutherischen Gemeinde kam und 1744 zur Einweihung der Lutherkirche als preußische Straßenkirche, fortan die „kleine evangelische Gemeinde“.

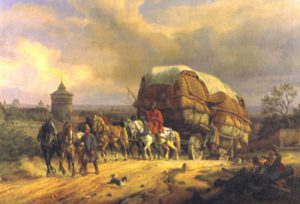

Abb. 14: Die Lutherkirche

Im Zuge der napoleonischen Kriege, 1796, wurde die Kirche als Korn- und Materiallager benutzt. Die französischen Soldaten trieben ihre Pferde hinein, raubten das silberne Abendmahlgerät und richteten in der ganzen Kirche großen Schaden an. Bis zu dieser Zeit war der Turmhelm mit Blei gedeckt, doch Blei war wertvoll, es konnte zu Munition u.a. verarbeitet werden. 1795 wurde es durch den billigeren Schiefer ersetzt, der 200 Jahre lang das Bild des Turms weithin prägte. Erst 1995 erhielt das Dach wieder seine Originalbedeckung, Blei, und zwar 32.600 kg! Seither schimmert er wieder mattsilbrig und vermittelt, zusammen mit der neuen Messingkugel auf der Spitze, den würdevollen Eindruck, der in einem Gedicht über „De scheiwe Turm von Camen“ zum Ausdruck kommt (vgl.a.Artikel „Kamen im Gedicht“ unter www.kulturkreiskamen.de)

Schon 1817 gab es die erste Anordnung einer Kirchenunion vom König in Preußen (seit 1815 gehörte Kamen zur Preußischen Provinz Westfalen). 1824 treten die beiden Kamener evangelischen Gemeinden der Preußischen Union bei und heißen nur noch die größere und die kleinere evangelische Gemeinde bzw. Kirche. Allerdings änderte das kaum etwas am kirchlichen Alltag in Kamen, man war und blieb getrennt.

1841 wurden so starke Veränderungen am Mauerwerk, an den Säulen und in einigen Gewölben sichtbar, daß ein Gutachten des Wegebaumeisters Hassenkamp aus Unna und des Kirchenbaumeisters Kriesche aus Hamm feststellte, „daß der Zustand der Kirche in verschiedenen Teilen wirklich recht baufällig und gefährlich erscheint.“ Sofortige Maßnahmen wurden für unbedingt erforderlich gehalten.

Im selben Jahr erstellte Bauinspektor Buchholz aus Soest zusammen mit Hassenkamp einen Zustandsbericht: „Alle Mauern sind nach außen gewichen, die Säulen haben sich nach außen geneigt und stehen durch Schwerpunktsverlagerung kurz vor dem Verlust ihrer Standfestigkeit. Die Gewölbe aus Ziegelsteinen sind voller Risse und hängen teilweise nur noch an Verankerungsbalken der Dachkonstruktion.“ Die Kirche wurde sofort geschlossen. Am 28. November 1841 fand der letze Gottesdienst in der gotischen Kirche „im Vertrauen auf den Schutz des Herrn“ statt.

Jetzt zahlte es sich doch noch aus, daß die beiden evangelischen Kamener Kirchen seit 1824 durch die Union locker miteinander verbunden waren, konnte jetzt sonntäglicher Gottesdienst in der, allerdings viel zu kleinen, Lutherkirche abgehalten werden. Allerdings gab es immer wieder Probleme wegen der geringen Zahl an Sitzplätzen. So blieb die weiter entfernt wohnende Landbevölkerung häufiger den Gottesdiensten fern, weil man sehr früh aufzustehen hatte, den Weg hin und zurück zu Fuß zu machen – die größere Gemeinde umfaßte damals Camen, Bergcamen, Overberge, Lerche, Rottum, Derne und Südcamen – und obendrein in der Kirche noch zu stehen hatte. Zu der Zeit hatte Kamen 2772 „Seelen“.

Die Kirchengemeinde hatte das Geld für die Reparatur nicht, fungierten Kirchen doch zu damaliger Zeit auch als Sozialämter und kümmerten sich um die Armen. Die Stadt bzw. die Bürgerschaft hatte große Schwierigkeiten, das Geld für die Instandsetzung aufzutreiben. Zumindest das Geld für den Abbruch trieb man auf, indem man alles Material, Steine und. dergl., und die Einrichtung gut verkaufte. Derweil verarmten die Menschen, weil wieder einmal Mißernten und die Kartoffelfäule Nahrung knapp und teuer werden ließen. Gleichzeitig wurde die Köln-Mindener Eisenbahn gebaut, auch das wieder ein Glücksfall, hatten doch viele Menschen dadurch Arbeit und ein regelmäßiges Einkommen, so daß auch Spenden viel reichlicher flossen, als zu erwarten gewesen war. Allerdings reichte alles Geld nicht für den Putz der Außenwände. Der wurde erst 1986 nachgeholt, der Anstrich gar erst 2013/14.

Abb. 15: Grundriß und Aufriß der klassizistischen Kirche

Die Grundsteinlegung war am 26. August 1845. Am 22. März 1849 wurde sie feierlich eingeweiht, wurde der klassizistische Neubau (die vierte Kirche) als Saalkirche fertiggestellt und eingeweiht. Kosten: 16.200 Taler. Die Westwand besteht immer noch aus den alten Sandsteinen, das restliche Mauerwerk dieses Neubaus besteht aus 340.000 Ziegeln (Feldbrand), die im Mersch „vor dem Ostentor in der Nähe der Seseke“ gebrannt wurden und und mit einer extra dafür gebauten Kleinbahn zur Baustelle gebracht wurden. Dieser Raum wurde gegenüber der gotischen Kirche deutlich verkleinert und innerhalb ihrer Grundmauern errichtet, auf dem Schutt der abgerissenen Kirche, der sich als nicht sehr standfest erwies, so daß bei den umfassenden Restaurierungsarbeiten zwischen 1978 und 1982 die Säulen sich als nicht mehr tragfähig erwiesen und auf den gewachsenen Boden als neues Fundament gestellt werden mußten. Jeder Kirchgänger und Besucher kann den Höhenunterschied an den drei Stufen erkennen, die er vom Turm aus zum Chorraum hinauf- und beim Betreten des Turmaufgangs wieder hinabsteigen muß.

Zur Originalausstattung dieser Kirche gehörte auch ein 2 m x 2,85 m großes Altarbild von Christian Zucchi (1811 – 1889), das über dem Altar aufgehängt wurde. Es stellt die „Tröstung des Heilands am Ölberge“ dar. Zucchi war ein aus Mainz stammender Maler, der die Tochter des damals bekannten Kamener Gastwirtes Grevel, später Bergheim, heiratete. Diese Tochter soll auch das Modell für den Engel abgegeben haben. Zucchis Lohn waren 200 Taler, eine erhebliche Summe. Die Familie Grevel beförderte das Gemäldeprojekt durch eine größere Geldspende. (zu Zucchi vgl.a. den Artikel über Christian Zucchi unter www.kulturkreiskamen.de)

Abb. 16: Das große Altargemälde von Christian Zucchi

Abb. 17: Blick in den Innenraum in den 1950er Jahren

Abb. 17: Blick in den Innenraum in den 1950er Jahren

Nach dem Eröffnungsgottesdienst hieß es in einer Klage von 10 Kamener Bürgern an den „ehrwürdigen Kirchenvorstand“: „Durch die Klagen unserer Frauen und Töchter veranlaßt, teilen wir mit, daß die Kirchensitze der südlichen Seite unserer neuen Kirche, welche für Frauen bestimmt sind, einen so schlechten Anstrich erhielten, daß unsere Frauen und Töchter bei jedesmaligem Kirchgang ein Kleidungsstück durch nie trocken werdende Ölfarbe verderben. Der Anstrich klebt dermaßen an den Kleidern, daß sogar schon Stücke von Seidenzeug beim Aufstehen an den Bänken hängen geblieben sein sollen.“

Neben der Komik dieser Klage wird hier noch eine interessante Einzelheit deutlich: die Frauen saßen von den Männern getrennt, hier auf der Südseite, die auch die Evangelienseite hieß, die Männer auf der Nordseite, die auch Epistelseite hieß.

Wie sehr die Kirche den Kamenern ans Herz gewachsen war, wie sehr diese sich immer wieder mit ihr beschäftigten, wie teuer sie ihnen war, erinnert Buschmann sich: „Was die kirchlichen Gebäude betrifft, so ist aus dieser Zeit namentlich zu melden, daß im Jahre 1892 eine große Reparatur an der Kirche u. an dem alten Thurm vollzogen worden ist, was einen Kostenaufwand von ca. 16 000 M verursacht hat. Zuerst wurde der Thurm und das Kirchendach ganz neu beschiefert; dann wurde der alte schadhafte Kalkbezug des Thurmes abgestoßen u. das ganze Mauerwerk des Thurmes mit Cement überzogen. Hierbei wurden die alten romanischen Formen in Cement wiederhergestellt, u. namentlich die alten Verzierungen in den Schalllöchern erneuert. Der Sockel der Kirche wurde cementiert, ebenso das Gesimse, u. im Innern wurde die Kirche neu in Holzfarbe gestrichen und die Wände farbig getüncht.

Damals stand die Kanzel rechts und viel höher. Erst durch den Einbau der neuen, niedrigeren hölzernen Decke von 1897 mußte die Kanzel gekürzt werden. Diese hölzerne Decke ist ein besonderes Kunstwerk, von höchster handwerklicher Qualität und mit motivreicher Farbgestaltung, von zwei Kamener Handwerkern nach dem Entwurf des Architekten Fischer aus Barmen hergestellt, dem Schreiner E. Starke und dem Maler J. Edelmann. Daß es überhaupt zu dieser neuen Decke kam, lag an folgendem Ereignis: „im Jahre 1897 ereignete es sich eines Tages während einer Taufhandlung, daß ein schweres Stück Mörtel von der mit Spalierlatten u. Kalkmörtel angefertigten Decke der Kirche herabfiel“, zum Glück aber niemanden verletzte. Und das bei einer Kirche, die, vollbesetzt, 950 Leute faßte!

Abb. 18: Die Kassettendecke (Ausschnitt)

Am Ende des Ersten Weltkrieges, im Jahre 1919, wurde das Kirchenwesen in Deutschland grundsätzlich neu geregelt und das heute noch gültige Prinzip der Kirchensteuer eingeführt. Im folgenden Jahr entstand auch in Kamen durch die Union der „größeren evangelischen Kirche“, der Reformierten Gemeinde, mit der „kleineren evangelischen Kirche“, der lutherischen Gemeinde, eine unierte Kirchengemeinde. Man einigte sich darauf, die große Kirche von nun an gemeinsam zu nutzen und gab ihr zum 1. Mai 1920, vor 100 Jahren, den Namen „Pauluskirche“. Das war der Kompromißname zwischen Lutheranern und Reformierten, die keinen Heiligennamen wollten: Paulus ist ein Apostel.

Die älteste Glocke der Pauluskirche hängt außen am Turmhelm und war wohl ursprünglich eine Uhrglocke. Sie soll 1343 bei einem Raubzug des damaligen Grafen von der Mark und seinem Arnsberger Kollegen in Menden erbeutet worden sein. Sie überlebte die Jahrhunderte wohl vor allem deshalb, weil sie an so unzugänglicher Stellen hing. Sie trägt die Inschrift: „Jesus is dei Name myn, tho gade deinste ich bereit sin Ao XV(c)XXXVII“ (1537), was vermutlich auf einen Umguß hindeutet.

Abb. 19: Die älteste Glocke außen am Turmhelm

1917 wurden zwei der drei Bronzeglocken aus dem 17. Jh. im Rahmen der kaiserlichen patriotischen Aktion „Gold gab ich für Eisen“ für die Kriegsfinanzierung requiriert und zwei von ihnen eingeschmolzen. Die dritte entkam diesem Schicksal, weil der Krieg inzwischen zu Ende war. Sie wurde verkauft, u.a. mit diesem Geld ließ man drei neue Stahlglocken in Apolda in Thüringen gießen. Die größte Glocke ist dem Namengeber der Pauluskirche gewidmet, dem Apostel Paulus. Sie hat einen Durchmesser von 1,95 m und ein Gewicht von 3.275 kg. Ihre Inschrift: „Hart wie Stahl ist unsere Zeit, unsagbar schwer des Volkes Leid. Gott schenke uns deine Barmherzigkeit. 1922.

Abb. 20: Die Paulusglocke

Die zweite Glocke heißt Glückaufglocke, ein Dank an die Kamener Bergleute, die halfen, die schweren neuen Glocken im Mai 1922 in den Turm hinaufzuziehen und aufzuhängen. Sie hat einen Durchmesser von 1,67 m und ein Gewicht von 2.044 kg. Ihre Inschrift: „Geopfert für des Vaterlandes Wehr 1917. Erneuert zu Gottes Ehr 1922.“

Die dritte Glocke heißt Johannesglocke, hat einen Durchmesser von 1,47 m und ein Gewicht von 1.253 kg. Ihre Inschrift: „O Land, Land, höre des Herr Wort. 1922.“

1928-30 wurde der Turm umfassend restauriert und wieder in seinen Originalzustand versetzt.

Im Zweiten Weltkrieg, am 25. Februar 1945, fielen zwei Bomben auf die Südwestecke des Turmes, prallten zwar ab, richteten dennoch erheblichen Schaden am Dachstuhl des Turmhelms an. Dabei wurden die 1906 gefertigten Chorfenster mit ihrer figürlichen Verglasung zerstört. Die Bomben beschädigten gleichzeitig das im Oktober 1927 dicht vor dem Turm aufgestellte „Löwendenkmal“ zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs; es wurde 1946 abgerissen. Die Beseitigung der Kriegsschäden dauerte bis 1953.

1945 wurde die Turmuhr ausgebaut, die die Stadt der Kirchengemeinde 1893 geschenkt hatte. Leider konnte sie nicht mehr repariert werden, im Innenraum der Kirche ist sie heute ausgestellt.

Abb. 21: Der Turm mit den Kriegsschäden

Der Düsseldorfer Kunstmaler und Restaurator Puttfarken gestaltet die neuen Chorfenster, die die Gemeinde wegen ihrer Farbenpracht und Detailfülle erfreuten, solange ein Kreuz über dem Altar hing.

Abb. 22: Das Altarkreuz, das jahrzehntelang den Blick auf die Chorfenster ermöglichte

Im Zuge der Innenraumrestaurierung zwischen 1978 und 1982 wurde aber, verfügt durch das Landesdenkmalamt in Münster, das Altarbild von Christian Zucchi wieder über dem Altar aufgehängt, das 1906, weil es die schönen Chorfenster verdeckte, auf die südliche Empore verbannt worden war. Leider verdeckt es heute die zwei unteren Teile des mittleren Fensters. (vgl. Abb. 16)

Abb. 23: Blick in den Innenraum im Jahre 2020

Abb. 24: Christi Geburt; eins der neun Motive der Chorfenster von Puttfarken

Die Motive der Fenster Puttfarkens zeigen Szenen aus dem Neuen Testament und zeigen von links nach rechts

(Blickrichtung zum Altar):

Linkes Fenster oben: Geburt Christi (Lukas 2, 1-20; Mitte: Taufe Christi (Markus 1,9-11; unten: Versuchung Christi (Matthäus 4,1-11

Mittleres Fenster oben: „Auge Gottes“, Symbol der Dreieinigkeit; Mitte: Christus der Auferstandene, der Erlöser; untern: Symbole des Abendmahles: Ähren, Trauben, Kelch

Rechtes Fenster oben: Petrus ruft: „Herr, hilf mir!“ (Matthäus 14,27-29); Mitte: Heilung der beiden Blinden (Matthäus 9, 27-30; unten: Kreuztragung (Johannes 19, 17)

Der Turm ist, wie alle alten Kirchen, eine ewige Baustelle (haben Sie den Kölner Dom schon einmal ohne Baugerüst gesehen?). Restaurierungen hat es in den Jahren 1821, 1864 (erster Blitzableiter), 1890/92, 1928/29, 1953 und 1995 gegeben. So gibt es einen Bericht des Kirchenvorstandes vom Januar 1820 an den Bürgermeister, in dem es heißt, „daß die notwendige Reparatur des Kirchturmes, der in der Höhe stark ausgewichen und dergestalt beschädigt ist, daß bereits einige sehr schwere Steine, mit großer Gefahr für die Vorbeigehenden heruntergefallen sind.“ Woraufhin der Turm mit Kalkmörtel „berappt“ (verputzt) wurde.

1973 begann die Restaurierung des Dachstuhls, der Dachhaut, Dachrinnen, ein moderner Blitzableiter wurde eingebaut. Und ein paar Jahre später, zwischen 1978 und 1982, wurde die ganz große Sanierung der Kirche in Angriff genommen, der gesamte Innenraum wurde auf den Zustand von 1897 zurückgeführt. Es wurde ein neues Fundament gelegt, gleichzeitig eine Fußbodenheizung eingebaut; es wurde die Kassettendecke von 1897 wieder hergestellt und das Altarbild von Christian Zucchi wieder an seinem ursprünglichen Platz über dem Altar aufgehängt; die Wände wurden farblich neu gestaltet, die Fenster (außer Chor) von Wilhelm Buschulte (1923 – 2013) aus Unna erneuert, die unaufdringlich eine angenehme Helligkeit zulassen; die beim Einbau des Fußbodenheizungen

Abb. 25: Die Fenster im Langhaus von Wilhelm Buschulte

gefundenen Grabplatten der von der Reckes an den Wänden des Turmeingangs wie auch des Innenraums angebracht (vgl. Abb. 10); die Reckes waren eine der bedeutendsten Familien in unserer Gegend, deren Stammsitz Haus Reck in Lerche war. Jahrhundertelang hatte sie das Drostenamt (ein hohes Hofamt, später oft erblich) in Kamen und Unna inne; der Altar, die Kanzel und das Taufbecken von 1848/49, dem Jahr der Einweihung, blieben erhalten, doch wanderte die Kanzel zur nördlichen Chorarkade, ihre Standsäule wurde, den neuen Höhenverhältnissen angepaßt, verkürzt; am 26.9.1982 wurde die neue Orgel der Fa. Führer aus Wilhelmshaven eingebaut, sie hat 37 klingende Register, drei Manuale und ein Pedal;

Abb. 26: Die Führer-Orgel

1986 bekam die Pauluskirche auch ein Kunstwerk für ihren Außenbereich: das „Steinzeichen“ aus Baumberger Sandstein von Werner Ratering (1954 – 2017), eine mit dem Preßlufthammer vor Ort hergestellte überlebensgroße Figur, die an einen Pfarrer im Talar erinnert. Die Figur wendet sich von der Kirche aus an die Welt und verkündet die christliche Botschaft.

Abb. 27: „Steinzeichen” von Werner Ratering

Und schließlich wurde 2014 das 1986 endlich verputzte Kirchenschiff auch noch gestrichen. Heute bietet sich Kamens ältestes Bauwerk, sein Wahrzeichen, in denkmalwürdigem Zustand, doch zeichnet sich klar ab, daß weitere Maßnahmen notwendig sein werden. Die im Jahre 2007 aufgebrachte schützende Kunststoffhaut zeigt deutliche Wasserschäden, es wurde eben vor 900 Jahren keine Feuchtigkeitssperre eingebaut. Und im Frühjahr 2020 mußte im Gebälk des Turmhelms der Holzwurm mit den Namen „Totenuhr” bzw. „Bunter Pochkäfer”bekämpft werden. Die lange Geschichte der Turmreparaturen ist noch lange nicht zu Ende, wird nie zu Ende sein. Hoffentlich.

Abb. 28: Endlich gestrichen: das Langhaus

Spenden für den Erhalt des Turmes können auf Konto DE55 4435 0060 1800 0070 70 eingezahlt werden.

Fachbegriffe:

Droste = Verwalter einer Drostei: eines landesherrlichen Territorialamtes (auch: Truchseß = eines der vier klassischen Hofämter, eine Art Quartiermeister, da Landesherren damals viel auf Reisen waren, oberster Aufseher über die fürstliche Tafel; die anderen Hofämter: Schenk, Marschall, Kämmerer;)

Kirche ← ahd kiriha/kiliha ← griech kyriakós = zum Herrn gehörig (kyrios = Herr)

Eigenkirche = ecclesia propria: von einem Laien, meist aus dem Adel des Frankenreiches auf privatem Grund errichtete Kirche. Der Grundherr hatte das Recht der Investitur, ohne Einspruchsrecht des Bischofs

Hallenkirche: Schiffe von annähernd gleicher Höhe unter einem gemeinsamen Satteldach, Säulen im Innenbereich tragen nur Lasten, nicht das Gebäude

Saalkirche: einschiffiges Kirchengebäude

Zentralbau: die Hauptachsen sind gleich lang

Basilika (griech. Königshalle): ursprünglicher Name für ein großes, zu Gerichtssitzungen/Handelsgeschäften bestimmtes Gebäude; heute in der Regel romanische Basiliken; auch: Bau von eminenter Bedeutung

Literatur:

Buschmann, Friedrich, Geschichte der Stadt Camen, Camen, 1841

Buschmann, Friedrich und Pröbsting, Friedrich, „Fortsetzung der Chronik über die Stadt und das Kirchspiel Camen“, o.O., 1899

Kistner, Hans-Jürgen, Ein seltsamer Springinsfeld, Grimmelshausen und seine Bedeutung für Kamen, Kamen o.J.

Pröbsting, Friedrich, Geschichte der Stadt Camen und der Kirchspielsgemeinden von Camen, Hamm, 1901

Simon, Theo / Franik, Leonhard, Die Pfarrkirche Hl. Familie in Kamen, Paderborn, 2002

Wieschhoff, Wilhelm und Finger, R., Die Baugeschichte der Pauluskirche (ursprünglich St. Severinskirche), Kamen, 1982, in: Festschrift zur Wiedereröffnung der Pauluskirche in Kamen

Wieschhoff, Wilhelm, Von der Severinskirche zur Pauluskirche, Abbruch und Neubau der größeren evangelischen Gemeinde zu Camen (ehemals St. Severin) in den Jahren 1841 bis 1849, Kamen 1998

KH

Bildquellen: Abb. 1, 4, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28: Photos Klaus Holzer; Abb. 2: Heinz Stoob, Westfälischer Städtetatlas, Nr. 10, Dortmund 1975; Abb. 3, 12, 13: Wikipedia; Abb. 5, 17 21: Stadtarchiv; Abb. 6 & 15: Wilhelm Wieschhoff; Abb. 7: Original Ev.-luth. Kirchengemeinde Methler, Ausschnitt von KH; Abb. 11 & 14: Archiv Klaus Holzer; Abb. 16: Stefan Milk; Abb. 24: Ev. Kirchengemeinde Kamen

Aber wer nimmt schon wahr, daß die Wetterfahne, wie es für evangelische Kirchen nicht untypisch ist, auf einem Kreuz befestigt ist? Und die Inschrift auf diesem Kreuz ist natürlich nicht zu erkennen: „Zeche 1949 Monopol“. Und von unten auch nicht, wie angefressen die Wetterfahne ist, die, wie auch die Turmkugel, aus vergoldetem Kupfer besteht.