von Klaus Holzer

Oststraße, oder wie man damals reiste

Die Oststraße gehört zu den großen Magistralen Kamens, zusammen mit der Nord– und der Weststraße und der südlichen Achse über „Am Geist“ (vorher Königstraße), den Markt und die heutige Bahnhofstraße. Dieses große erste „Kamener Kreuz“ führte durch die wichtigsten Kamener Stadttore hinaus in alle Himmelsrichtungen: nach Norden ging es in das Münsterland, nach Westen die Lippe abwärts auf den Rhein zu, nach Süden zu lag Kurköln und nach Osten, durch das Ostentor, führte der Weg zur Hauptstadt der Grafschaft Mark, Hamm, und, fast noch wichtiger, zumal für die Kamener Kaufleute, nach Nordosten. Dort lag Lübeck, die zentrale Hansestadt, in der diese Kamener eine gewichtige Rolle spielten, wie im gesamten Handel der Hanse. (vgl. Art. Die Hanse) Diese Straßen waren zur Groborientierung wichtig für alle Reisenden. Auf diesen Strecken fanden sich auch immer Landmarken, z.B. in Form von Kirchtürmen oder besonderen Bäumen, die halfen, die Route zu bestimmen. So gelangte man in Städte, die Schutz und Unterkunft für die Nacht boten.

Abb. 1: Blick in die Oststraße vom Kreisel Hammer Straße; die Pferdewechselstation befand sich kurz hinter dem haltenden Pferdewagen auf der rechten Seite

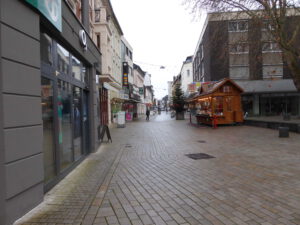

Abb. 2.: Die gleiche Perspektive heute

An solchen Straßen gab es daher immer auch Möglichkeiten zur Übernachtung und Pferdewechselstationen, in Kamen belegt seit 1343. Kamen wurde schon im 18. Jh. von einem mehr oder weniger regelmäßigen Postkutschendienst angefahren, daher entstand in der Oststraße eine Pferdewechselstation (in Abb. 1 gleich hinter der Kurve, auf der rechten Seite). Diese Station lag im schon länger bestehenden Gasthaus „Zur Post“, das von der der Familie Koepe betrieben wurde. Erst nachdem Kamen durch die Eisenbahn an das moderne Verkehrswegenetz angeschlossen war, wurde diese Pferdewechselstation überflüssig und der nächste Koepe, Alexander, siedelte dann endgültig zum Markt über. (Interessant: Der Nachfolger im „Weißen Röss’l“ der Koepes war Willy Neff, der als Nachtclubkönig von Kamen ebenfalls ein sehr erfolgreicher Wirt war.)

Abb. 3: Blick in die Oststraße (links) vom „Kamener Kreuz“ her, etwa 1890er Jahre; rechts am Rand das Café Humberg

Abb. 4: Blick in die Oststraße vom „Kamener Kreuz“ her, etwa kurz nach 1900; das Haus rechts steht an der Stelle der abgerissenen Scheune (vgl. Abb. 3)

Übernachtungsmöglichkeiten gab es in vielen Städten, so auch in Kamen, in Hospitälern (aus lat. hospēs = Gastfreund, Wirt), die zuerst jedoch Armen- und Krankenhäuser waren. Das Heilig-Geist-Hospital stand auf der Kreuzung Osten-, Norden- Weststraße und Am Geist, das erste und jahrhundertelang einzige Armen– und Siechenhaus der Stadt. Arm und krank, das gehörte offenbar nicht nur im Mittelalter zusammen. Nach 1648, nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs, wurde es nicht mehr genutzt und verfiel vollständig. Erst 1717 wurden die Trümmerreste entfernt. Schon 1662 jedoch war das neue Hospital daneben erbaut und 1865 gründlich renoviert worden. Das stand dann bis in die 1930er Jahre, als es baufällig war und dem Möbelhaus Reimer Platz machen mußte.

Abb. 5.: Hl. Geist-Hospital in den 1930er Jahren

Dieses Hospital erhielt im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Schenkungen, so daß es seiner Funktion gerecht werden konnte, und wenn das Geld tatsächlich einmal knapp wurde, half wohl auch die Stadt gelegentlich aus.

Mittelalterliche Städte waren in der Regel von einer Stadtmauer umgeben, deren Durchgänge durch Stadttore verschlossen werden konnten. Die großen Straßen führten durch sie hindurch und wurden von den Kaufleuten benutzt, die die Märkte beschickten und dazu von Stadt zu Stadt zogen. Selbst die Fernverbindungsstraßen waren in den Städten meistens bis zum Beginn des 18. Jh. nicht gepflastert und schon beim geringsten Regen schlammig und kaum passierbar. Immerhin wurde Kamens Mühlenstraße (heute Bahnhofstraße vom Markt bis zur Maibrücke, wo die Mühle stand) bereits 1797/98 als erste Straße in Kamen gepflastert, viel später folgte die Oststraße, erst 1890 wurden die Rott–, die Kamp–, die Weeren–, die Nord– und die Weststraße gepflastert. Auch das ist indirekt ein Beleg für die Bedeutung des Zugangs zum Hellweg, der alten Heer- und Handelsstraße, der via regis.

War es schon schwierig, durch die Städte zu kommen, war das Reisen außerhalb oft unmöglich. Eine lübische hanseatische Gesandtschaft, von Münster aus weiterreisend, berichtet in ihrem Reisetagebuch 1606 folgendes: „… [wir] passirten auff Steinforde (Anm.: Drensteinfurt) zu Mittag und den Abend auff Hamme: war ein sehr boser und tieffer Wegk, das bei gantzen Meilen (Anm.: 1 Meile = ca. 7,5 km) bis zu den Axsen im Dreke giengen. Von Hamme sein wir den folgenden Tagk, war den 5. Dez. passiert auf Kamen, Unna, durch das Torff Wickeden, Asselen, Brake, und hatten denselben Tagk nicht geringe pericull (Anm.: Gefahr) wegen einer Compagnie Reuter, so alda abgedancket wart, und sich sehn lies, aber der liebe Gott half uns den Avent (Anm.: Ankunft) noch binnen Dortmunde durch den bosen unfletigen Wegk.“1 Trotz solcher Schwierigkeiten gelang es allerdings diesen Postfuhren, die Strecke von Cleve am Niederrhein nach Königsberg in Ostpreußen in 10 Tagen zurückzulegen!) Solch eine Reisegruppe hieß „Hanse“ und war aus Sicherheitsgründen „ein starke convoy und fünff Kutzschen sambt 15 Reisigen“ [Anm.: Bewaffneten].

Und diese Strapazen trafen die Reisenden nicht etwa in gemütlichen Reisewagen, sondern wurden durch deren Bauweise noch verschärft: hölzerne ungefederte Achsen, ohne Verdeck, ungepolsterte Sitze ohne Lehne; erst ab etwa 1700 wurden Verdecke mit seitlichen Vorhängen und Türen üblich, wurden die Sitze zu Bänken verbunden, erhielten eine Strohpolsterung und Rückenlehnen, Aufsteigetritte und Laternen.

Abb. 6: Koepescher Bierkeller an der Einmündung der Ostenmauer in die Oststraße

Dort wo das Ostentor gestanden haben muß, also auf der Oststraße zwischen Ostenmauer und Nordenmauer, wurde 1855 vom Wirt Joh. G.Koepe ein Bierkeller gebaut. Das war eben der Koepe, der am Markt Ecke Weerenstraße eine Gaststätte betrieb. Das Eckhaus gegenüber war damals seine Scheune, in der er Bier braute und Fusel (Schnaps) brannte.

So ein Keller war unbedingt nötig, war das Bier seinerzeit doch lange nicht so haltbar wie heute, und Kühlung war nur in solchen Kellern möglich. Im Winter schnitt man aus zugefrorenen Teichen dicke Blöcke Eis, die hier gelagert wurden und bis weit in den Sommer Kühlung lieferten.

Das Ostentor hat noch eine ganz besondere Anekdote in seiner Geschichte. 1807 hatte Napoleon ganz Deutschland erobert. Aus Berlin hatte er die Quadriga vom Brandenburger Tor als Zeichen seines Triumphes abnehmen und nach Paris bringen lassen. Als er aber 1814 endgültig geschlagen war, sollte sie wieder nach Berlin zurückkehren, natürlich ebenfalls im Triumphzug. Dazu wurden alle auf dem möglichst langen Weg nach Berlin liegenden Städte durch Reiter informiert, daß der Zug zu einem bestimmten Termin durch diese Stadt kommen werde. Und natürlich wollte jedermann das Schauspiel sehen. Die Kamener waren so vorsichtig, sich nach der Breite des Transportes zu erkundigen, weil man noch eine Stadtmauer mit Stadttoren hatte. Der erste Kamener Stadtarchivar, Ernst Braß, schreibt dazu im Heimatbuch Hamm (1922), „Aus der Geschichte der Stadt Kamen“ auf S. 197f: „Ein Festtag war es, als am 15. Mai 1814 der 1806 von Napoleon vom Brandenburger Tor in Berlin geraubte Siegeswagen durch unsere Stadt zurückgeführt wurde. Zu diesem Zwecke wurde ein Teil des Ostentores abgebrochen. Alt und Jung begleitete denselben unter Jubel und Freud durch die Stadt.“2 Andere Stadthistoriker bezweifeln diese Annahme. So schreibt Wilhelm Hellkötter etwa: „Ob es wahr ist, daß im Jahre 1806/07 das Ostentorgebäude abgebrochen werden mußte, als Napoleon die Viktoria von dem Brandenburger Tor in Berlin nach Frankreich wegführte, ist unwahrscheinlich; ich konnte hierüber im Stadtarchiv keine Unterlagen finden.“3 Hellkötter nimmt also an, daß, wenn das überhaupt geschehen sein sollte, dann schon durch Napoleon, als er die Quadriga nach Paris bringen ließ. Sicher scheint aber zu sein, daß es 1814 abgebrochen wurde.

Und gesichert ist auch (lt. Hellkötter), daß dieses Ostentor am 7.6.1722 schon einmal eine Rolle spielte: „Friedrich Wilhelm II wurde von einer Gruppe Berittener von der Ortsgrenze zu Overberge abgeholt und über die Oststraße (dann Königstraße) in die Stadt und auf den Markt geführt, wo alle Camener ihn mit Jubel empfingen.“ Und so erhielt das Kamener Hotel „König von Preußen“ (Bergheim) seinen Namen.

Am stadtäußeren Ende der Oststraße, in unmittelbarer Nähe des Ostentores, in die „Nordenmauer“ hineinführend, lag auch der Rungenhof, über den keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen. Vermutlich war er einer der ersten, wenn nicht der erste Burgmannshof, ein gutes Stück außerhalb der frühen Stadt, im Verlaufe der dritten Entwicklungsphase (vgl.a. Art. Kirchhof) „eingemeindet“. Ursprünglich war er wohl zum Schutz des Ostentores gedacht, das aber nicht besonders geschützt zu werden brauchte, da die Straße nach Hamm (Derner Straße) sicher war: dort residierte der Graf von der Mark. Und weil der Rungenhof so früh verschwand, gibt es auch keine Erkenntnisse über ihn. Eine weitere Möglichkeit, warum es über den Rungenhof keine Erkenntnisse gibt: er lag ursprünglich ein Stück weit draußen, außerhalb der engeren Bebauung. Als die Stadtmauer gebaut wurde, erschien es unzweckmäßig, sie wegen des Rungenhofs so weit nach außen zu führen: zu lang, zu teuer, zusätzliche Sicherheit wg. der märkischen Residenzstadt Hamm war bereits vorhanden, daher wurde der Rungenhof nicht mehr benötigt und abgerissen. Das alles ist jedoch Spekulation. Selbst im reichlich bestückten Kamener Stadtarchiv gibt es keine Urkunde, die hierüber Auskunft geben könnte.

Abb. 7: Der Rungenhof, Bebauung mit Zechenhäusern

Um 1900 wurde das freie Gelände von der Zeche gekauft und mit Zechenwohnungen bebaut. Pröbsting berichtet 1901: „Die erste Häusergruppe wurde in der Nähe des Bahnhofs gebaut; dies sind zum Teil kleinere Häuser für je vier Familien. Sodann wurde der alte von der Recksche Burghof, Vogels Hof genannt, an der Nordstraße, bebaut, und dann an der Nordenmauer auf Rungenhof eine Reihe von Häusern – jedes zu 12 Familien – hergestellt.“4

1 Zitiert nach: Wilhelm Schäfer, „…war ein sehr boser tieffer Wegk“. Aus der Geschichte des Post- und Verkehrswesens unserer Heimat, aus: Heimat am Hellweg, 1955, S. 61

2 Ernst Braß,, „Aus der Geschichte der Stadt Kamen“, Heimatbuch Hamm, 1922, S. 197f

3 Wilhelm Hellkötter, Westfälischer Anzeiger, 26.11.1943

4 Friedrich Pröbsting, Geschichte der Stadt Camen und der Kirchspielsgemeinden von Camen, Hamm 1901, S. 50

Eine wunderbare Beschreibung, wie man am Anfang des 19.Jh. in Deutschland reiste, gibt der schwedische Autor Per Daniel Amadeus Atterbom in seinem Reisebericht „Auf dem Postwagen durch Pommern und Brandenburg“ (1817):

„Willst Du Dir einen klaren Begriff vom Postfahren machen, dann betrachte das folgende Bild: Man wird in einen ungeheuren, mehrsitzigen Wagenrumpf gepackt, der bedeckt, aber sonst in jeder Hinsicht unbequem ist, zusammen mit einer Menge Personen von allen möglichen Sinnesstimmungen, Ständen, Vermögen, Jahren und beiderlei Geschlechts; Menschen, die man hier zum ersten Mal in seinem Leben sieht und zum größeren Teile sicherlich nie wieder zu sehen bekommt. In dieser Weise wird man ganz piano von vier phlegmatischen Pferden fortgezogen, von denen das eine die Ehre hat, auf seinem Rücken einen livreegeschmückten Lümmel zu tragen, der den Titel Schwager führt und unaufhörlich mit einer himmelstürmenden Fuhrmannspeitsche in der Luft herumknallt, ohne daß die Reise auch nur im geringsten schneller ginge. Die wege sind freilich nicht zum Schnellfahren eingerichtet, am wenigsten in der Mark Brandenburg und je näher nach Berlin zu. Die Pferde waten Schritt für Schritt durch schwellenden Sand, während die Munterkeit der Fahrenden , ehe sie sich dessen versehen, durch einen tüchtigen Rippenstoß aufgefrischt wird, indem der Wegen über einen mitten auf der Landstraße liegenden Steinhaufen oder über einen grundfesten Feldstein fährt, den aus dem Wege zu räumen niemand sich die Mühe gemacht hat.

Wenn man in dieser Weise längere Zeit durch den Sand geschaukelt ist, erreicht man eine Stadt, und dann beginnt das größte Leiden; der Postillion will da nämlich teils Zeit einbringen, teils sich vor Mädchen und Bekannten als glänzender Hippodromist zeigen; deshalb jagt er unbarmherzig toll durch die langen schlecht gepflasterten Straßen, so daß den armen Passagieren auf ihren Holzbänken zumute wird, als ob ihnen Leber und Lunge aus dem Leib springen möchten, und nicht selten Männer, Weiber und Kinderbunt durcheinander von ihren Sitzen herunterwirbeln und auf den Wagenboden fallen. Darum kümmert sich Bruder Schwager aber nicht, denn er macht Reiterkünste auf seinem Pferde, woselbst er natürlich keine Stöße bekommt, knallt lustig mit der Peitsche und bläst auf seinem Posthorn einen Marsch nach dem andern. Die sogenannten Chausseen sind nicht viel bequemer als die Stadtstraßen, nur ein wenig besser gepflastert.

[…]

Die Bezahlung, welche man an jeder Station schon von dem Posthause an, woselbst man sich zuerst als Exportartikel einschreiben ließ, im voraus für seine Person und für den Koffer oder Mantelsack erlegt […], und die Trinkgelder, die man nach Erreichung der Station dem sogenannten Schwager schenkt, sind in deutscher Münze höchst unbedeutend, ja selbst im Verhältnis zu unserer schlechten schwedischen sehr mäßig. Trotzdem läßt sich nicht in Abrede stellen, daß unsere Vorspanneinrichtung dem Reisenden für einen noch geringeren Preis , besonders wenn er selber einen Wagen hat, alle die Vorteile gewährt, welche die hierzulande ungemein teure Extrapost bietet, die auch bewirkt, daß man im Gasthaus den Geldbeutel viel weiter öffnen muß, ohne deswegen gerade im entsprechenden Maße die Genüsse der vornehmeren Apparition zu erhalten.

[…] Du errätst wohl schon, daß ich damit auf das eigensinnige Unwesen und die Mannigfaltigkeit des Geldwesens abziele, welches in Deutschland herrscht. Nicht bloß, daß das Münzwesen im allgemeinen in der verschiedenen Staaten auf abweichenden Grundsätzen und Voraussetzungen beruht, nicht nur, daß die inneren Wechselverhältnisse den besonderen Münzsorten die Aufmerksamkeit erschweren – zum Beispiel die süddeutschen Gulden und Kreuzer gegenüber den Talern und Groschen Norddeutschlands –, es nimmt auch jede Münzsorte für sich selber unaufhörlich, unter Beibehaltung desselben Namens, einen veränderten Wert an, ja, sie kommt sogar in einem und demselben Reiche unter ungleichen Prägungen und Inschriften vor, obwohl diese eine und dieselbe Bedeutung haben sollen.

[…] Diese Unterscheidung (zwischen guten und schmutzfarbigen unechten Münzen) und ist sehr wichtig, da 24 gute Groschen einen Taler ausmachen, zu dem sonst 42 Groschen-Münzen gehören. […] Aber in jedem Falle hängt es doch von ihrem (Wirtsleute und Verkäufer) guten Willen ab, aus der Unkenntnis eines Ausländers im Verkehr mit ihren Dreiern, Sechspfennigen und Gott weiß was sonst noch für Unterabteilungen dieses Plunders Vorteil zu ziehen oder nicht zu ziehen.[…]

[…] Es verhält sich mit den Geldwerten Deutschlands, wohin man kommt, wie mit der neulich vorgenommenen Ausmessung der pommerschen Landstraßen, welche dahin ausfiel, daß die Wegstrecke, welche früher vier (schwedische) Meilen lang war, nun fünf Meilen lang wird usw. Im übrigen freuen sich Auge und Finger darüber, daß man niemals im Handel und Wandel nötig hat, sich mit zerfetzten, schmutzigen Papierlappen wie bei uns zu quälen; man trägt eitel Gold und Silber bei sich in feinen grünen Netzen und erquickt sich magisch bei jedem Anblick des Metallschimmers.“

aus: Rainer Wieland, Hrsg., Das Buch der Deutschlandreisen – Von den alten Römern zu den Weltenbummlern unserer Zeit, Berlin 2017, S. 198ff,

Abb.: Nr. 1 & 3-7: Archiv Klaus Holzer; Nr. 2: Photo Klaus Holzer

KH